なぜAIは”構造”を求める?Markdown記法がプロンプト精度を劇的に上げる理由

AIブログの運営を始めたばかりの頃、私(運営者)には大きな悩みがありました。

「AIに記事を書かせても、なぜか意図通りにならない…」

「もっとプロの視点で書いて」と指示しても、出てくるのは当たり障りのない一般論。「この資料を参考にして」と長文を渡しても、重要な部分がスルーされてしまう。

あなたも、AIとのこんな「すれ違い」に、もどかしさを感じたことはありませんか?

実は、この「伝わらない」根本原因は、AIの性能が低いからではありません。私たちの「指示の出し方」、つまりプロンプトが、AIにとって非常に分かりにくい形になっていたからなのです。

結論から言います。AIの精度を劇的に上げ、あなたの意図を正確に伝えるカギは、『Markdown(マークダウン)』にあります。

AIが最も苦手とする「壁のようなテキスト」

なぜ指示が伝わらないのか。それは、AIが「壁のようなテキスト(A Wall of Text)」、つまり構造化されていないダラダラとした長文の指示を非常に苦手としているからです。

私たち人間は、文章を読むとき、行間や文脈から「ここが一番言いたいことだな」「これは補足情報だな」と無意識に判断できます。

しかしAIは、そうではありません。 指示も、参考資料も、制約条件も、すべてが区別なく一つの長文(プロンプト)として与えられると、AIは「どこが最優先の“指示”」で「どこが“参考情報”」なのかを区別するのに苦労し、混乱してしまうのです。

私が経験した「資料を参考にプロっぽく書いて」という曖昧な指示は、AIから見れば「資料」と「プロっぽく」と「書く」というタスクが混在し、どれをどう優先すべきか分からない状態だったのです。

MarkdownはAIにとっての「ロードマップ」である

このAIの混乱を解決する魔法。それが「Markdown」です。

といっても、Markdownはプログラミング言語のような難しいものではありません。#(見出し)や -(リスト)といった簡単な記号を使って、文章に「構造」を持たせるための書き方のルールです。

なぜ、これがAIに効くのでしょうか?

それは、Markdown記法が、AIにとっての「思考のロードマップ(設計図)」の役割を果たすからです。

例えば、

#(見出し)を使えば、「ここから新しいセクションが始まる」というAIの思考の「区切り」を作れます。-(リスト)を使えば、「これらは同列の“条件”だ」とAIが個別の項目として明確に認識できます。

構造化されていない「壁のようなテキスト」がAIを道に迷わせるなら、MarkdownはAIに「まずこの役割(ペルソナ)を演じて」「次にこの資料を読み込んで」「最後にこの形式で出力して」という明確な道筋と標識を与えてくれるのです。

なぜ今、Markdownを学ぶべきなのか? 3つの実利的なメリット

「AIに指示するだけなのに、なぜわざわざ記法を?」と思うかもしれません。しかし、Markdownを使うことには、あなたのブログ運営を加速させる、非常に実利的なメリットがあります。

- メリット1: AIの「思考の整理」による精度向上

AIは見出しやリストで情報が整理されると、情報の階層構造や論理的な流れを正確に理解します。これにより、指示と参考情報を混同することがなくなり、あなたの「意図通り」の高品質なアウトプットが返ってくる確率が劇的に高まります。

- メリット2: AIが「迷わない」ことによるコスト削減

少し専門的な話になりますが、AIの処理コストは「トークン」という単位で計算されます。曖昧な指示は、AIに「これはどういう意味だろう?」と余計な“思考”(=トークン消費)をさせてしまいます。クリーンなMarkdownによる明確な指示は、AIが迷う無駄なトークン消費を抑え、結果的により少ない試行回数(=低コスト・時間短縮)で望む結果を得られるのです。

- メリット3: 「人間」にとっても最高の共通言語になる

このメリットは、私自身が最も実感していることです。Markdownで構造化されたプロンプトは、AIだけでなく、私たち人間にとっても非常に読みやすいのです。後日、プロンプトを改善しようと見返した時(デバッグ)や、チームで優れたプロンプトを共有する時、この「可読性の高さ」が絶大な力を発揮します。実際、私自身が過去に作った“使い捨て”の長文プロンプトが、Markdownで整理し直したことで『再利用可能な最強のテンプレート集』に生まれ変わりました。この“資産化”こそが、人間にとっての最大のメリットかもしれません。

「なんとなく」の指示でAIの性能を責める時代は終わりました。

Markdownという「共通言語」を手に入れることで、AIはあなたの意図を正確に理解する「賢い共著者」へと変わります。

「でも、覚えるのが大変そう…」 そう思うかもしれませんが、心配は無用です。

次のセクションでは、複雑な記法は一切不要、AIの精度向上に即効性のある「基本Markdown 5選」に絞って、具体的な使い方を【悪い例】と【良い例】を対比させながら徹底解説します。

まずはコレだけ!AIが喜ぶ「基本Markdown」5選と実践プロンプト

前セクションで、AIへの指示が伝わらないのは「構造の欠如」が原因だとお伝えしました。「でも、覚えるのが大変そう…」と感じたかもしれませんが、心配は無用です。

AIブログ運営において、AIの精度を劇的に改善させるために必要なMarkdownは、たったの5つ。

- 見出し (

#):指示の「セクション」を作る - リスト (

-):AIに「抜け漏れ」をさせない - 強調 (

**):AIに「絶対に守らせる」 - コードブロック (

```):指示と「資料」を分離する - 引用 (

>):AIに「ルール」を刷り込む

これらをマスターするだけで、あなたのAIは「指示を聞かないAI」から「意図を先読みするAI」へと変わります。

なぜそう言えるのか。私自身が「AIが指示を忘れる…」と悩んでいた頃の【悪いプロンプト例】と、これら5つを使って改善した【良いプロンプト例】を対比させながら、AIに「効く」理由を徹底解説します。

1. 見出し (#, ##) : 指示の「セクション」を作る

AIは、プロンプトという「設計図」のどこを読んでいるか、すぐに見失います。見出しは、AIの思考を整理する「フォルダ」の役割を果たします。

▼ 昔の私の【悪い例】(壁のようなテキスト)

こんにちは。あなたはプロのブロガーです。AIブログの収益化についての記事を書いてください。ターゲットはブログ初心者で、SEOのヒントも3つくらい入れて、最後に行動喚起も忘れないでください。

▼ なぜダメなのか?

AIから見れば、「役割」「タスク」「トピック」「ターゲット」「制約条件」がすべて一文に混在しており、どこから手をつければいいか混乱します。結果、どれか大事な要素(特に最後の行動喚起など)を忘れがちです。

▼ Markdownを使った【良い例】(構造化された指示)

# あなたの役割

プロのAIブログ運営コンサルタント

## タスク

以下の条件でブログ記事の「構成案」を作成してください。

## 条件

* トピック: AIブログの収益化

* ターゲット: ブログ初心者

* 必須要素: SEOのヒント(3つ)

* 締め: 読者の行動を促す「行動喚起」▼ なぜ効くのか?

#(見出し)で各セクションを明確に分けることで、AIは「OK、まずこの役割になりきって」「次にこのタスクを理解して」「最後にこの条件をすべて満たそう」と、ステップバイステップで論理的に思考できるようになります。

2. リスト (- または *) : AIに「抜け漏れ」をさせない

AIは「AとBとCをやって」と文章で指示されると、Cを忘れます。リストは、AIにとっての「必須チェックリスト」です。

▼ 昔の私の【悪い例】(文章に埋もれる指示)

記事のアウトラインを作って。AIライティングの利点と欠点、それからChatGPTとGeminiの比較、あと今後の展望についても触れてほしいな。

▼ なぜダメなのか?

人間にとっては自然な会話ですが、AIは「利点」「欠点」「比較」「展望」の4つを等しく重要な項目として認識できないことがあります。特に最後の「今後の展望」は見落Tされがちです。

▼ Markdownを使った【良い例】(タスクの明確化)

記事のアウトラインを作成してください。

含めるべき主要セクション:

- AIライティングの利点(最低3つ)

- AIライティングの欠点と注意点

- 主要AIツールの比較(ChatGPT vs Gemini)

- AIライティングの今後の展望▼ なぜ効くのか?

-(リスト)で書き出すことで、AIはこれら4項目を「絶対に含めなければならない必須要素」として個別に認識します。これにより、指示の「抜け漏れ」が劇的に減ります。

3. 強調 (**...**) : AIに「絶対に守らせる」

AIは、指示の中で「何が一番重要か」の判断が苦手です。強調(太字)は、AIに「他は忘れても、これだけは守れ」という最優先事項を叩き込むためのものです。

▼ 昔の私の【悪い例】(重要度が伝わらない)

この文章をリライトして。もっとプロフェッショナルな感じにしてほしい。あと、キーワードは「業務効率化」で。文字数は800文字くらいで。

▼ なぜダメなのか?

AIにとって、「プロフェッショナル」も「業務効率化」も「800文字」も、重要度がすべて同じに見えます。そのため、リライトに集中しすぎてキーワードを入れ忘れたり、文字数を無視したりします。

▼ Markdownを使った【良い例】(制約の強調)

以下の文章をリライトしてください。

# 制約条件

* トーン: よりプロフェッショナルで、説得力のあるトーンに変更

* <b>最重要キーワード</b>: 「業務効率化」を <b>最低2回</b>、文脈に沿って含めること

* <b>文字数</b>: <b>800文字前後(±50文字)</b> を厳守すること▼ なぜ効くのか?

** で囲むことで、AIはその単語や文の重要度を最大化します。私がAIブログ運営で一番多用するのがこの記法です。「トーン」や「文字数」といったAIが“忘れやすい”制約を太字にするだけで、AIの“うっかりミス”を9割方防げます。

4. コードブロック (```...```) : 指示と「資料」を分離する

AIに参考資料(テキスト)を渡すとき、AIは「どこからどこまでが資料」で「どこからが新しい指示」か分からなくなります。コードブロックは、AIに「この箱の中身だけを処理しろ」と命じる「隔離ボックス」です。

▼ 昔の私の【悪い例】(指示と資料の混在)

以下のテキストを要約して。要約はJSON形式で、タイトルとサマリーのキーで出力して。テキストはこれです:AIとは、人工知能(Artificial Intelligence)の略称であり……(ここに5000文字の資料が続く)……以上です。

▼ なぜダメなのか?

資料が長すぎると、AIは資料の途中で「あれ、要約するんだっけ?」と指示を忘れたり、資料の最後にある「以上です。」という単語まで要約に含めようとしたりします。

▼ Markdownを使った【良い例】(明確な分離)

以下の # 元テキスト を要約し、指定された # 出力形式 で出力してください。

# 元テキスト

```

AIとは、人工知能(Artificial Intelligence)の略称であり……(ここに5000文字の資料が続く)……

```

# 出力形式 (JSON)

```json

{

"title": "(ここにタイトルを生成)",

"summary": "(ここに3文での要約を生成)"

}

```▼ なぜ効くのか?

```で資料全体を囲むことで、AIは「この箱(ブロック)の中身は、分析対象の“データ”だな」と明確に認識します。これにより、指示(プロンプト)と資料(コンテキスト)の混同を防ぎ、AIは要約タスクだけに集中できます。JSONやHTMLコードなど、AIに「そのまま出力してほしい」形式を指定する際にも最強の記法です。

5. 引用 (>) : AIに「ルール」を刷り込む

コードブロックが「処理対象のデータ」を囲むものなら、引用は「タスク全体を通して守ってほしいルールや文脈」をAIに意識させ続けるための記法です。

▼ 昔の私の【悪い例】(一度しか読まれないルール)

ペルソナは「30代の副業ブロガー、忙しい中でも効率的に稼ぎたい」です。このペルソナに向けて、AIブログの時短術を5つ紹介してください。

▼ なぜダメなのか?

AIは最初のペルソナ設定を読み込みますが、5つの時短術を考えているうちに、だんだんペルソナの存在を忘れ、一般的な解説文になってしまいます。

▼ Markdownを使った【良い例】(ルールの常時参照)

以下の # ペルソナ定義 を常に意識しながら、タスクを実行してください。

# ペルソナ定義

> あなたは、30代の副業ブロガーです。

> 本業が忙しく、ブログに割ける時間は限られています。

> そのため、常に「効率的」に「最小限の労力で最大の結果」を出す方法を探しています。

# タスク

上記ペルソナに刺さる「AIブログの超時短術」を5つ、彼らの悩みに共感する形で紹介してください。▼ なぜ効くのか?

## の見出しがAIにとって『その場で処理すべきタスク』であるのに対し、>(引用)で囲まれたテキストは、AIにとって『タスク全体を通して参照し続けるべき“編集長からの指示メモ”』や『システムレベルの前提条件』として機能します。AIがタスク(例:時短術5つ)を実行している間も、常にその引用部分を参照しようとするため、特に『ペルソナ』や『文体』といった、長文を書くと忘れがちな“大前提”のブレを防ぐ効果が絶大です。

【セクション2・まとめボックス】

たったこれだけです。

- 「見出し」

- 「リスト」

- 「強調」

- 「コードブロック」

- 「引用」

これら5つの記号(部品)を使いこなすだけで、AIへの指示は「曖昧なお願い」から「明確な業務命令」に変わります。

次のセクションでは、この5つの「部品」を組み合わせて、実際のブログ執筆でそのまま使える「最強のMarkdownテンプレート(設計図)」を紹介します。

ブログ執筆で実践!Markdownを使った「役割付与」「出力形式」最強テンプレート

前セクション(S2)では、AIの精度を上げるための「5つの基本記法」(見出し、リスト、強調、コードブロック、引用)を学びました。これらはプロンプトを構成する「部品」です。

しかし、AIブログ運営の真の効率化は、これらの部品を「いかに素早く、再利用可能な形で組み合わせるか」にかかっています。

私(運営者)も、ブログを始めたての頃は、記事を書くたびにゼロからプロンプトを必死に考えていました。「えーっと、まず役割を指示して、次にトピックを伝えて…あ、文字数も…」と、毎回5分も10分もかけていたのです。

この「使い捨てプロンプト」こそが、AIブログ運営の最大のボトルネックでした。

本セクションでは、この悩みを解決し、AIを単なる「文章作成ツール」から「意図を忠実に再現する“共著者”」へと変貌させる、最強のMarkdownテンプレートを2つ、そのままコピーできる形(コピペOK)で公開します。

Markdownの真価は、AIに明確な「役割(Role)」を与え、具体的な「出力形式(Format)」を指定できることにあります。この2つを押さえるだけで、あなたのAIブログ執筆は劇的に変わります。

AIプロンプトの基本形「RTF」と「CARE」とは?

テンプレートを紹介する前に、なぜその形になったのか、理論的な裏付けを簡単に解説します。優れたAIプロンプトは、多くの場合、以下の2つのフレームワークのいずれかに当てはまります。

- RTF(Role, Task, Format)

- Role(役割): AIに「誰」として振る舞ってほしいか。(例:SEO専門家、ベテラン編集者)

- Task(タスク): AIに「何」をしてほしいか。(例:構成案を作れ、リライトしろ)

- Format(形式): AIに「どういう形」で答えてほしいか。(例:Markdown形式、JSON形式)

- CARE(Context, Ask, Rules, Examples)

- Context(文脈): AIが知っておくべき背景情報。(例:ターゲット読者、参考資料)

- Ask(依頼): AIへの具体的な指示(RTFのTaskとほぼ同じ)。

- Rules(規則): 守ってほしい制約。(例:800文字厳守、専門用語禁止)

- Examples(事例): 期待する出力の具体例。

私がこれから紹介するテンプレートは、これら2つのフレームワークと、S2で学んだ5つの基本記法を融合させた、私自身が日々のブログ執筆で実際に使っている(Experience)実践的なものです。あえて純粋な「CARE」や「RTF」の形にせず、両者の長所を「融合」させているのが、私自身の経験(Experience)に基づく結論です。例えば、CAREモデルをベースにしつつ、RTFの「Role(役割)」を冒頭に加えることで、AIの動作をより安定させる効果を狙っています。

1. 【最強の「構成案」作成テンプレート】(CAREモデル)

AIブログ運営において、記事の品質を決定づける最も重要な工程が「構成案(アウトライン)作成」です。AIのデフォルトに任せると平凡な構成しか出てきませんが、このテンプレートを使えば、読者の検索意図を深く満たす「勝てる構成」をAIに作らせることができます。

これは、AIに「何を(What)」書くかだけでなく、「なぜ(Why)」それを書くのかを理解させるためのテンプレートです。

▼ コピペして使う「最強の構成案」テンプレート

# 役割 (Role)

> あなたは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を深く理解するプロのSEOコンテンツストラテジストです。

> 読者の「検索意図(Search Intent)」を分析し、その悩みを根本から解決する記事構成案を作成する専門家です。

# コンテキスト (Context)

* 記事のメイントピック: [(例)AIブログ 収益化]

* ターゲット読者: [(例)ブログ初心者。AIで記事を書きたいが、本当に稼げるか不安に思っている]

* 読者の主な悩み:

* 「AIの記事って、Googleに評価されるの?」

* 「AIに任せると、中身のない薄っぺらい記事にならない?」

* 「結局、どう使えば収益化できるの?」

# タスク (Task)

上記のコンテキストに基づき、ターゲット読者の悩みを「共感」→「問題提起」→「解決策の提示」→「行動喚起」の流れで解消する、SEOに最適化された記事の「構成案」を作成してください。

# ルール (Rules)

* 最重要: E-E-A-Tを担保するため、運営者自身の「経験(Experience)」を盛り込むセクションを必ず含めること。

* タイトルは読者の悩みに刺さる、具体的でキャッチーなものを3案提示してください。

* 各H2見出しで「読者が何を得られるか」が明確にわかるようにしてください。

# 出力形式 (Format)

## 記事タイトル案

1. [タイトル案1]

2. [タイトル案2]

3. [タイトル案3]

## 記事の構成案

### 導入

* 読者の悩みへの共感: [(例)「AIで楽して稼げる」と聞いたのに、実際はうまくいかない…]

* 記事を読むメリット: [(例)この記事を読めば、AIを「ツール」として使いこなし、収益化する具体的な手順がわかります]

### H2: [(例)AIブログが「稼げない」と言われる3つの誤解]

* H3: 誤解1:AIの記事はGoogleにペナルティを受ける?

* H3: 誤解2:AIの記事は読者の心に響かない?

* H3: 誤解3:AIに任せれば何もしなくていい?

### H2: [(例)重要:AIブログでE-E-A-T(経験)を示す方法]

* H3: 私の失敗談(Experience):AIに丸投げして失敗した話

* H3: AIの文章に「あなたの声」を乗せる技術

* H3: AIを「リサーチアシスタント」として使う

### H2: [(例)収益化を加速するAIプロンプト術]

* H3: (具体的なテクニックやノウハウ)

* H3: (具体的なテクニックやノウハウ)

### まとめ

* 記事内容の要約と、読者への最後の後押し

* 読者への行動喚起 (CTA): [(例)まずはこの記事で学んだプロンプトで、あなたの経験をAIに語らせてみましょう]▼ なぜこのテンプレートが効くのか?(E-E-A-T)

このテンプレートの核心は、# 出力形式 (Format) にあります。

S2で学んだ##や###といったMarkdown記法を「出力形式」としてあらかじめ指定しておく。これにより、AIは「このMarkdown構造を埋めること」をタスクとして認識します。

その結果、AIが生成したアウトプット(構成案)は、そのままコピーしてあなたのブログエディタ(WordPressやNotionなど)にペーストするだけで、見出し構造が完全に復元されるのです。

私がAIブログ運営を始めたての頃、AIが作った構成案を、手作業で「見出し2」「見出し3」に設定し直していました。このテンプレートは、その無駄な作業をゼロにします。AIに「Markdownで指示」し、「Markdownで出力させる」こと。これこそが、Markdownプロンプト術の真髄です。

2. 【AIを「専門家」に変えるリライトテンプレート】(RTFモデル)

AIの文章は、デフォルトだと「優等生」すぎて、退屈で面白みがありません。 あなたのブログに「あなたの“声”」がないと、読者はファンになってくれません。

このテンプレートは、AIの退屈な文章を、あなたのブランドボイス(文体)や、特定の専門家の「ペルソナ」に強制的に書き換えるためのものです。

▼ コピペして使う「専門家リライト」テンプレート

# 役割 (Role)

> あなたは、ブログ歴20年のベテラン編集長だ。

> 曖昧で、退屈で、読者の心に響かない文章を何よりも嫌う。

> あなたの仕事は、初心者が書いた「ドラフト(元の文章)」を、厳しくも愛のある「赤入れ(リライト)」で、読者の心を鷲掴みにするプロの文章に書き換えることだ。

# 元の文章(ドラフト)

```

[(ここに、AIが書いた退屈な文章や、自分で書いたけどイマイチな文章を貼り付ける)]

(例:AIライティングは、業務を効率化するための素晴らしいツールです。多くの人がこれを使って時間を節約しています。あなたも使ってみませんか?)

```

# タスク (Task)

上記の「役割(Role)」に完全になりきり、「元の文章(ドラフト)」を以下の「ルール」に従って全面的にリライト(赤入れ)してください。

# ルール (Rules)

* 最重要: 元の文章が言いたかった「核心」は変えずに、表現をより「辛口」で「情熱的」で「具体的な比喩」を使ったものに変更すること。

* 禁止: 「…です」「…ます」調の当たり障りのない表現は、すべて排除する。

* 読者に「本当にわかってるのか?」と問いかけるような、強いトーンで書き換えること。

# 出力形式 (Format)

(編集長が赤入れした後の、完成原稿のみを出力)

▼ なぜこのテンプレートが効くのか?(E-E-A-T)

このテンプレートの核心は、S2で学んだ>(引用)を使った強烈な「役割(Role)」の刷り込みにあります。

私自身の経験(Experience)上、AIは「プロのブロガーです」といった平凡な役割設定では、簡単にその設定を忘れてしまいます。

しかし、>(引用)で囲み、「ベテラン編集長」「曖昧な文章を嫌う」といった具体的な“性格”や“信念”まで定義することで、AIはそのペルソナをタスク終了まで維持しようとします。

さらに、# ルール (Rules) で 禁止 事項を明記(S2の「強調」を活用)することで、AIがデフォルトで使いがちな「…です」「…ます」といった退屈な“逃げ”の表現を封じ込めます。

これにより、AIは「ツール」の枠を超え、まるで「偏屈なベテラン編集者」という“共著者”があなたの原稿をリライトしてくれたかのような、ユニークで力強い文章を生み出してくれるのです。

【セクション3・まとめボックス】

これらのテンプレートは、あくまで「基本形」です。

あなたのブログの目的に合わせて、# 役割 や # ルール をカスタマイズし、あなただけの「最強のプロンプト」を育てていってください。

次のセクションでは、このS3のテンプレートをさらに「自動化」し、AIに「複雑な分析」をさせるための、より高度な中級テクニックを解説します。

精度を極める中級テク。変数、区切り線、テーブル(表)でAIを「誘導」する技術

セクション3では、AIブログ執筆の「型」となる2つの強力なMarkdownテンプレート(構成案作成・リライト)を紹介しました。あれらを使いこなすだけでも、AIの出力品質は劇的に向上します。

しかし、AIブログ運営をさらに加速させるには、次の2つの壁を越えなければなりません。

- 「再利用性」の壁:S3のテンプレートは強力ですが、記事を書くたびにテンプレートの中身(トピックやターゲット)を書き換えるのは、まだ面倒です。

- 「複雑性」の壁:AIは「商品Aと商品Bと商品Cを比較して」といった、複数のデータが絡み合う複雑な指示が(まだ)非常に苦手です。

私(運営者)自身、AIに複数の製品比較をさせようとして、AIが製品Aのメリットを製品Bのものとして紹介してしまう「情報の混同」に、何度も頭を悩ませてきました(Experience)。

本セクションは、これら中級者が直面する「再利用性」と「複雑性」の壁を突破し、AIを単なる「共著者」から、あなたの指示を忠実に処理する「データ分析官」にまで進化させるための、3つの高度なMarkdownテクニックを解説します。

テクニック1: 変数(プレースホルダー)でプロンプトを「資産化」する

S3のテンプレートは、いわば「高品質な指示のひな形」です。このテクニックは、その「ひな形」を、あなただけの「再利用可能な資産」に変えるためのものです。

S3の「最強の構成案テンプレート」を思い出してください。

# コンテキスト (Context)

* <b>記事のメイントピック</b>: [(例)AIブログ 収益化]

* <b>ターゲット読者</b>: [(例)ブログ初心者。...]このままでは、新しい記事(例:「AI 画像生成」)の構成案を作りたい時、毎回この[ ]の中身を書き換える必要があります。

そこで、この部分を「変数(プレースホルダー)」として明確に定義します。私は{{ }}(二重波括弧)で変数を定義することが多いです。

▼ 変数を使った「資産化」テンプレート

# 役割 (Role)

> あなたは、E-E-A-Tを深く理解するプロのSEOコンテンツストラテジストです。

> ...

# コンテキスト (Context)

* <b>記事のメイントピック</b>: {{TARGET_KEYWORD}}

* <b>ターゲット読者</b>: {{TARGET_AUDIENCE}}

* <b>読者の主な悩み</b>:

{{AUDIENCE_PAIN_1}}

{{AUDIENCE_PAIN_2}}

{{AUDIENCE_PAIN_3}}

# タスク (Task)

上記のコンテキストに基づき、...▼ なぜ効くのか?(E-E-A-T)

「大して変わらない」と思うかもしれません。しかし、これはAIブログ運営のワークフローにおいて決定的な違いを生みます(Experience)。

私自身の使い方(E-E-A-T)を紹介します。

- 上記のような「変数入りテンプレート(.txtや.mdファイル)」を、PCやNotionなどに「マスタープロンプト」として保存しておきます。

- 記事を書きたい時、そのマスタープロンプトをAI(ChatGPTやGeminiなど)に丸ごとコピペします。

- そして、AIにこう指示(追記)するのです。

追記の指示:

上記のテンプレートに、以下の変数を代入してタスクを実行してください。

{{TARGET_KEYWORD}}: AI 画像生成 おすすめ{{TARGET_AUDIENCE}}: 自分のブログのアイキャッチ画像を作りたいブロガー{{AUDIENCE_PAIN_1}}: 「DALL-EやMidjourneyって聞くけど、何が違うの?」{{AUDIENCE_PAIN_2}}: 「商用利用していいか不安…」{{AUDIENCE_PAIN_3}}: 「英語ができないと使えない?」

このように、「テンプレート(指示の構造)」と「変数(変化する情報)」をAIへのプロンプト内で分離することで、AIは指示の構造を100%正確に理解します。

あなたはもう、毎回テンプレートの中身を書き換える必要はありません。変数({{ }})に何を入れるかを考えるだけで、S3で紹介した最強の構成案を、文字通り「量産」できるようになるのです。これこそがプロンプトの「資産化」です。

テクニック2: 区切り線(---)でAIの「思考」をリセットする

AIは長文が苦手です。特に、複数の参考資料を渡すと、AIはそれらを「一つの大きな情報」として認識してしまい、文脈が混ざってしまいます。

区切り線(---)は、物理的に「ここで文脈を断ち切れ」とAIに命令し、思考を強制的にリセットさせるための強力な記号です。

▼ 区切り線がない【悪い例】

# 資料1

(ここに、製品Aに関する5000文字のプレスリリースを貼り付け)

# 資料2

(ここに、製品Bに関する5000文字のプレスリリースを貼り付け)

# タスク

資料1と資料2をそれぞれ要約してください。

▼ なぜダメなのか?

AIは資料1を読み込んだコンテキスト(文脈)を保持したまま資料2を読み始めます。その結果、製品Aの機能や価格を、製品Bの要約に混ぜ込んでしまう「ハルシネーション(幻覚)」を高確率で引き起こします。

▼ 区切り線を使った【良い例】

# 資料1

(ここに、製品Aに関する5000文字のプレスリリースを貼り付け)

—

# 資料2

(ここに、製品Bに関する5000文字のプレスリリースを貼り付け)

—

# タスク

上記の2つの資料は、それぞれ無関係の製品です。

「資料1」と「資料2」を、絶対に混同せず、別々に要約してください。

▼ なぜ効くのか?(E-E-A-T)

---(3つ以上のハイフン)は、AIにとって「ここまでの文脈はすべて忘れて、新しいセクションとして処理せよ」という「強制的な文脈分離(Hard Context Break)」の合図となります。これは、AIが一度に処理できる情報(コンテキストウィンドウ)において、---が論理的な“章立て”として強く認識され、それ以前の会話履歴とは異なる、新しい独立したセグメントとして扱われる可能性が高いためです。結果として、前後の情報が混同される(コンテキスト・ブリーディング)のを防ぐ効果があります。

私自身(Experience)、AIに複数の製品比較記事を書かせる際、この区切り線を使わなかったために、製品Aのメリットと製品Bのデメリットが入れ替わった、致命的な誤情報を含む記事を生成してしまった苦い経験があります。

複数の情報源をAIに渡す場合は、必ず---で区切り、AIの思考を一度リセットさせる。これは、情報の正確性を担保する(E-E-A-TのTrustworthiness)ために必須のテクニックです。

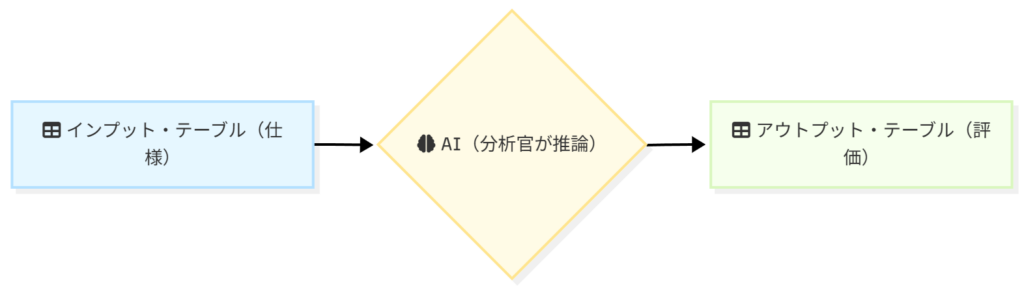

テクニック3: テーブル(表)でAIを「データ分析官」に変える

これが、Markdownプロンプト術の「キラーテクニック(切り札)」です。 AIは文章だけでなく、Markdownのテーブル(表)構造を完璧に理解します。

なぜなら、AIが学習したデータ(WebサイトやGitHub)には、Markdownで書かれたテーブルデータ(仕様表や価格表)が大量に含まれているからです。

これを利用し、AIに「データ」をテーブルで渡し、「分析」もテーブルで要求することで、AIは「ライター」から「データ分析官」へと変貌します。

▼ AIブログ運営での最強の活用例(E-E-A-T)

あなたが「AIライティングツール3選」という比較記事を書くとします。テキストでだらだらと機能比較を指示する(悪い例)のではなく、以下のように「テーブル」で指示を出します。

【コピペ用】テーブル・イン、テーブル・アウト プロンプト

# 役割 (Role)

プロのテック系ブロガー。各ツールの長所と短所を鋭く見抜く。

# インプット・データ (Input Data)

以下の「製品データ」テーブルを分析してください。

| ツール名 | 価格(月額) | 主な機能 | ターゲット |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| ライターA | 1,000円 | シンプルな記事生成 | ブログ初心者 |

| ライターB | 5,000円 | SEO分析、記事生成、E-E-A-T対応 | 中級〜上級者 |

| ライターC | 0円(無料) | 500文字までの記事生成 | お試し利用 |

# タスク (Task)

上記の「インプット・データ」に基づき、ターゲット読者(ブログ初心者)の視点に立って、以下の「アウトプット・分析」テーブルを<b>あなたの言葉で</b>完成させてください。

# アウトプット・分析 (Output Analysis)

| ツール名 | メリット(利点) | デメリット(欠点) | こんな人におすすめ |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| ライターA | (AIに分析させて埋めさせる) | (AIに分析させて埋めさせる) | (AIに分析させて埋めさせる) |

| ライターB | (AIに分析させて埋めさせる) | (AIに分析させて埋めさせる) | (AIに分析させて埋めさせる) |

| ライターC | (AIに分析させて埋めさせる) | (AIに分析させて埋めさせる) | (AIに分析させて埋めさせる) |

▼ なぜ効くのか?(E-E-A-T)

このプロンプトが強力な理由は2つあります。

- インプットの構造化: AIに「価格」や「機能」を文章で渡すのではなく、「テーブル」という構造化データで渡すことで、AIは各ツールの情報を100%正確に、混同することなく認識します。

- アウトプットの構造化: AIに「分析結果」を文章で書かせるのではなく、「メリット」「デメリット」というカラム(列)を持つテーブル形式で出力させることで、AIはそのカラムを埋めるために「思考」せざるを得なくなります。

AIは「ライターB」について、「価格:5,000円」と「ターゲット:中級〜上級者」という2つのデータ(インプット)を見て、「あ、これは初心者にとっては『価格が高い』ことがデメリットだな」と論理的に推論し、「デメリット」のセル(アウトプット)に書き込むのです。

私(Experience)は、アフィリエイト記事や製品レビュー記事を書く際、この「テーブル・イン、テーブル・アウト」の技術を多用します。これにより、AIが「なんとなく」書いた主観的な記事ではなく、提供したデータ(インプット)にしっかり基づいた(E-E-A-TのTrustworthiness)、客観的かつ鋭い分析記事を、わずか数分で生成させることが可能になります。

これらのテクニックをマスターすれば、あなたはAIを「使う人」から「使いこなす人」へと進化します。次の最終セクションでは、本記事の総まとめと、初心者が最後につまずく「落とし穴(FAQ)」について解説します。

まとめ:MarkdownはAIとの「共通言語」。今日から始めるプロンプト習慣とFAQ

S1からS4(本記事)にわたり、AIの精度を劇的に高めるMarkdownプロンプト術を、ステップバイステップで解説してきました。

S1の冒頭でお話しした、AIが私の指示を理解してくれなかった「すれ違い」。あの頃の私に決定的に欠けていたもの、それはAIとの「共通言語」でした。

Markdownは、単なる装飾記法ではありません。 それは、私たち人間の「意図」や「思考の構造」を、AIが理解できる「論理的な設計図」へと変換する、最強の“翻訳ツール”です。

【この記事の学習ステップ・総まとめ】

- S2: 基本5記法(部品)

AIの「抜け漏れ」や「勘違い」を防ぐ。 - S3: 最強テンプレート(設計図)

AIを「意図を汲む共著者」に育てる。 - S4: 中級テクニック(自動化・分析)

AIを「データ分析官」にまで進化させる。

このステップは、AIを単なる「便利なツール」から、「あなたの経験(E-E-A-T)を代弁する強力なパートナー」へと変えるプロセスそのものです。

この記事で学んだ「共通言語」を使う習慣を、ぜひ今日から始めてください。あなたのAIブログ運営は、間違いなく次のレベルへと進化します。

AIプロンプト FAQ(よくある質問)

最後に、Markdownプロンプトを使い始めた初心者が「必ず」と言っていいほどつまずく2つの疑問に、私(運営者)自身の経験(Experience)からお答えします。

Q. AIがMarkdownの指示を無視する(ように見える)のですが…

A. これは、9割以上が「構文ミス」です。私(運営者)も最初、AIが指示を無視するので「このAIは使えない」と憤慨しましたが、原因は自分でした(Experience)。

最も多い失敗は、# と見出し文字の間にスペース(空白)を入れ忘れる (#見出し ではなく # 見出し) ケースです。

AIは私たちが思うよりずっと「文法」に厳格です。Markdownの指示(見出し、リスト、強調など)がAIに認識されていないと感じたら、まずは「記号の直後」に「半角スペース」が正しく入っているかを、S2の例と見比べながら確認してみてください。

Q. 逆に、AIの「回答」がMarkdownだらけで、使いにくいです!

A. AIは「おウム返し」が得意です。あなたがMarkdownで構造的に指示すると、AIも「親切心」や「文脈の模倣」から、回答をMarkdown(##や**)で過剰に装飾してくることがあります。

これを防ぐのは簡単です。

S3で学んだ「テンプレート」の # ルール (Rules) や # 制約条件 のセクションに、以下のどちらか(あるいは両方)を(強調)を使って“命令”してください。

plain text(プレーンテキスト)で回答することMarkdownの装飾(太字、見出し、リストなど)は一切使用しないこと

AIはで強調された「禁止ルール」を優先します。これにより、AIの余計な「親切心」を止めさせ、あなたが本当に欲しい「中身」だけをクリーンに出力させることが可能になります。

【次の一歩】最初の一歩を踏み出そう

この記事をここまで読んでくださったあなたは、すでにAIとの「共通言語」の基礎を手に入れています。

しかし、知識は使ってこそ「スキル」になります。

今日、あなたに踏み出してほしい「次の一歩」は、たった一つです。

「S3:最強の『構成案』作成テンプレート」をコピーし、あなたが次に書きたい記事のトピックを当てはめて、AIに構成案を作らせてみてください。

まずは[(例)]の部分を、あなたの言葉で埋めるだけです。 AIが、あなたの意図を汲み取った「設計図」をMarkdownで出力する。その瞬間こそが、あなたのAIブログ運営が劇的に変わる「最初の日」になります。

この記事へのコメントはありません。