導入:「AIで量産」なのに勝てない…。あなたの記事に足りない「最後の一押し」とは?

「AIを使ってブログ記事を毎日更新!」

「ChatGPTで月100記事の量産体制を構築!」

ここ数年、そんな言葉に希望を抱き、AIを活用したAIブログ運営に乗り出した方は非常に多いでしょう。

しかし、現実はどうでしょうか。

「AIで記事を量産しても、一向にSEOで上位表示できない」

「AIに書かせると、競合他社とまったく同じような、どこかで読んだことのある内容になってしまう」

私自身も「AIブログ運営術」というテーマで発信しているため、このような切実な悩みを毎日のように受け取ります。AIを使えば使うほど、なぜか記事の「個性」や「強み」が失われていくような感覚。

もしあなたが今、そうした「AI量産の壁」にぶつかっているのなら、それは当然のことかもしれません。

なぜAIで量産しても「勝てない」のか?

結論から言えば、それはAIが「読者の表面的な質問」にしか答えておらず、その奥にある「読者自身も言語化できていない“真の悩み”」にリーチできていないからです。

ここで、AI(特にChatGPTのような大規模言語モデル)の特性を理解する必要があります。AIは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習し、「最もそれらしい(平均的な)答え」を生成するのが得意です。

例えば、「AIブログ 書き方」と指示すれば、AIは「AIブログとは?」「メリット・デメリット」「おすすめツール」「書き方ステップ」といった、誰もが思いつく「平均点の構成案」を即座に生成します。

これはこれで間違ってはいません。しかし、この構成案は、あなたの競合も、そのまた競合も、同じようにAIに質問すれば得られる「平均点の答え」です。これでは、読者があなたの記事を選ぶ理由はどこにもありません。

GoogleはAI記事を「品質」で見ている

ここで非常に重要な事実をお伝えします。Googleは「AIが生成したコンテンツだからダメ」とは一切言っていません。

Googleの検索セントラルブログでも明記されている通り、問題なのは「AI製か人間製か」ではなく、「読者の役に立つ高品質なコンテンツか、検索順位操作だけが目的の低品質なコンテンツか」という点だけです。

では、AIが生成したままの記事がなぜ「低品質」と見なされやすいのか?

それは、Googleが現在最も重視する品質基準「E-E-A-T」、特に「Experience(経験)」が決定的に欠如しているからです。

- Experience(経験): 筆者がそのトピックについて実体験を持っているか。

- Expertise(専門性): 筆者がその分野の専門知識を持っているか。

- Authoritativeness(権威性): 筆者やサイトがその分野の第一人者として認識されているか。(例:公的機関や専門サイトから引用・言及されているかなど)

- Trustworthiness(信頼性): 情報が正確で信頼できるか。

AIには「実際に使ってみた肌感覚」や「過去の失敗談」といった実体験(Experience)がありません。だからこそ、AIが生成しただけの「平均点の記事」は、読者にとって「薄っぺらい」と感じさせ、Googleからも評価されないのです。

解決策は「潜在検索意図」の深掘り

あなたがペルソナ(想定読者)として感じている「検索意図の一歩先を読めていない気がする」という感覚は、まさにこの「経験」や「独自の視点」が記事に足りないことへの的確な指摘です。

あなたの記事に足りない「最後の一押し」。

それは、AIが苦手とする「潜在的な検索意図(=読者自身も気づいていない真の悩み)」を突き止め、そこに応える独自のコンテンツです。

もし、AIを「記事を書かせる作業者」としてではなく、「人間の思考を深掘りし、競合の盲点を見抜く最強のリサーチアシスタント」として使いこなせたらどうでしょうか?

本記事では、AIブログで競合に打ち勝つために、AIを使って「潜在的な検索意図」をあぶり出す具体的な技術、すなわち「悩み起点プロンプト」の設計思想を、私自身の経験(Experience)と専門知識(Expertise)を交えながら徹底的に解剖します。

この記事を読み終える頃には、あなたはAIを「思考の壁打ち相手」として活用し、読者の心を掴む「一歩先」の記事を作るためのヒントを掴んでいるはずです。続くセクションでは、まず「なぜ“悩み起点”がSEOに強いのか?」という論理、そして私自身が実践で掴んだ(Experience)具体的なプロンプトの設計思想を解き明かしていきます。

なぜ「悩み(ペイン)」から始めるとSEOに強いのか? 検索意図の「一歩先」を行く論理

導入(S1)では、AIで記事を量産しても勝てない根本原因が「E-E-A-T(特に経験)」と「潜在検索意図」の欠如にある、と喝破しました。

では、なぜ「悩み(ペイン)」を起点に記事を設計すると、この「潜在検索意図」を掴み、結果としてSEOに強い(=Googleに評価される)記事が作れるのでしょうか?

結論から言えば、読者の「検索キーワード(顕在ニーズ)」の奥にある「検索行動の根本動機(潜在ニーズ)」を満たす記事こそが、現在のGoogleに「読者の役に立つ高品質なコンテンツ」として最も評価されるからです。

AIは「顕在ニーズ」に応えるのは得意ですが、「潜在ニーズ」を察するのは非常に苦手です。 このセクションでは、そのメカニズムを私の実体験(Experience)も交えながら深掘りします。

検索意図の「二重構造」:顕在ニーズ vs 潜在ニーズ

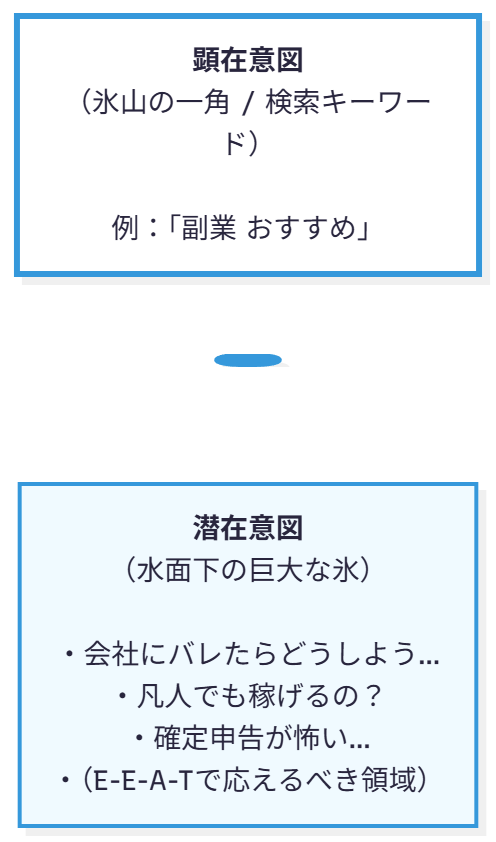

まず、読者の「検索意図」には2種類あることを理解する必要があります。それは「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」です。

これを理解するために、私はよく「氷山モデル」を使って説明します。

水面の上:顕在ニーズ(Manifest Needs)

- 読者が自覚しており、検索窓に実際に入力するキーワード。

- 例:「AIブログ 書き方」「SEO 対策 初心者」

水面の下:潜在ニーズ(Latent Needs)

- 読者自身もまだ明確に言語化できていない、検索行動の根本にある「悩み」や「欲求」。

- 例:「(AIで書きたいけど)競合と同じような薄っぺらい記事になるのが怖い」

- 例:「(SEO対策したいけど)本に書いてあることじゃなくて、具体的に“何から”手をつければいいか分からない」

多くのAI量産ブログが失敗するのは、AIに「顕在ニーズ」である「AIブログ 書き方」とだけ指示し、水面の上に見えている部分にしか答えていないからです。

AIは、そのキーワード(顕在ニーズ)に対して、インターネット上にある「最も平均的で、それらしい答え」を生成します。その結果、あなたの競合他社と寸分違わぬ「AIブログとは?」「メリット・デメリットは?」といった記事が完成するのです。

AIの「平均点の罠」と、私の「失敗体験(Experience)」

私自身、この「潜在ニーズ」の重要性に気づくまで、大きな失敗を繰り返してきました。

AIが登場するずっと前、私がブログを始めた頃の話です。「SEO 対策」というビッグキーワードで上位表示させようと必死でした。競合サイトを徹底的に分析し、「SEOとは?」「内部対策」「外部対策」「コンテンツSEO」といった、教科書通りの完璧な見出し(顕在ニーズの網羅)を作りました。

しかし、結果は惨敗。どれだけ文字数を増やしても、順位は一向に上がりませんでした。

なぜか?

当時の私には、読者の「潜在ニーズ」が見えていなかったのです。

読者が「SEO 対策」と検索するとき、本当に知りたいのは「SEOの教科書的な定義」ではありませんでした。彼らの水面下の悩み(潜在ニーズ)は、「具体的に、自分のブログの“どの記事”を“どう書き直せば”順位が上がるのか、実例(Experience)で見せてほしい」「小手先のテクニックではなく、Googleが本質的に何を評価しているのか知りたい」という、もっと切実なものだったのです。

この「教科書的な答え(=平均点の答え)」しか返せない状態は、現在のAIが陥っている「平均点の罠」と全く同じ構造です。

Googleの進化:AIは「文脈(コンテキスト)」を読んでいる

さらに重要なのは、Googleのアルゴリズム自体が、もはや単純なキーワード一致(顕在ニーズ)だけを見ていないという事実です。

RankBrainやBERTといったGoogleのAI駆動アップデートにより、検索エンジンはキーワードの「文字列」ではなく、その背後にある「文脈(コンテキスト)」や「意図」を理解するようになっています。

これが「セマンティックSEO(意味論的SEO)」と呼ばれる考え方です。

Googleは、「AIブログ 書き方」と検索したユーザーが、次に「AIブログ 差別化」「AI記事 品質 E-E-A-T」といったキーワードで再検索する行動パターンを学習しています。

つまりGoogleは、「AIブログ 書き方」を検索するユーザーの“潜在的な悩み”が「差別化」や「品質(E-E-A-T)」にあることを、とっくに理解しているのです。

だからこそ、

- A記事:「AIブログの書き方」だけを解説した記事(顕在ニーズのみ)

- B記事:「AIブログの書き方」を踏まえつつ、「ただし、AIだけでは競合と似てしまうため、独自性を出すために“人間による体験談(Experience)”をこう加えるべき」とまで踏み込んだ記事(潜在ニーズも解決)

この2つがあれば、Googleはどちらを評価するでしょうか。

このように、読者の「悩み(ペイン)」を先回りして解決策を提示することこそが、GoogleのAIが目指す「良質なユーザー体験」の提供と直結しています。 だからこそ、Googleは間違いなくB記事を「読者の検索意図をより深く満たす、高品質なコンテンツ」として高く評価するのです。

「悩み(ペイン)」こそが最強の「差別化」シグナル

もうお分かりですね。 なぜ「悩み(ペイン)」から始めるとSEOに強いのか。

それは、「悩み(ペイン)」=「潜在ニーズ」であり、そこから逆算して記事を設計することこそが、Googleが進めている「セマンティックSEO」の思想と完全に一致するからです。

- 従来のAI(顕在ニーズ起点):

「AIブログの書き方について教えて」

→ 平均点の記事が完成(競合と差別化不可) - 悩み起点(潜在ニーズ起点):

「AIで記事を量産しても競合と内容が被ってしまい、E-E-A-Tの『経験』が足りずに悩んでいる」

→ この「悩み」を解決するための記事は、必然的に「AIの弱点(Experienceの欠如)を人間がどう補うか」という独自の視点(Expertise)を含まざるを得なくなります。

「悩み(ペイン)」をスタート地点に設定した瞬間、あなたはAIに「平均点の答え」を出すことを禁じ、あなた自身の「経験」や「専門性」を反映させた、この世に二つとない差別化されたコンテンツを作るためのスタートラインに立つのです。

次のセクション(S3)では、まさにこの「悩み」を起点に、AIの思考を深掘りさせるために私自身が編み出した(Experience)、具体的なプロンプトの設計思想を解剖します。

【徹底解剖】あの「編集長プロンプト」はなぜ機能する? 5つの必須構成要素

S2(前のセクション)では、「悩み(ペイン)」=「潜在ニーズ」を起点にすることが、Googleのアルゴリズム(セマンティックSEO)と合致し、AIの「平均点の罠」を回避する鍵であると、私自身の失敗談(Experience)を交えて解説しました。

しかし、ここで最大の疑問が残ります。

「AIは平均点を出すのが得意」なのに、どうすればそのAIに「潜在ニーズ」という“平均点ではない”答えを導き出させることができるのか?

その答えが、本記事の核心である「悩み起点プロンプト」の設計思想にあります。

このセクションでは、私がこのブログのアイデア出しに実際に使用している「編集長プロンプト」を教材(ケーススタディ)として、なぜあのプロンプトがAIの思考を深め、競合と被らない「一歩先」のアイデアを生み出すことができるのか。その設計図を5つの必須構成要素に分解し、徹底的に解剖します。

これは単なる「コピペで使えるプロンプト紹介」ではありません。AIの思考を「顕在ニーズ」から「潜在ニーズ」へと導くための「思考のフレームワーク」の解説です。

—

1. 「役割(ロール)」の指定:AIの思考を「専門家モード」に切り替える

【プロンプトの該当箇所(例)】あなたは、[AIブログ運営術]をテーマにした人気ブログのベテラン編集長です。あなたの役割は、読者の具体的な悩みを解決し、...「実践的価値」を提供する、...アイデアを生成することです。

AIプロンプトにおいて、この「役割(ロール)設定」は、AIの思考の“OS”を起動させるスイッチです。

多くの初心者がAIに「AIブログの記事アイデアを10個出して」と指示します。これは、例えるなら「知識はあるが、自分が何者か分かっていない新人アルバイト」に漠然とした指示を出すようなものです。AIは、インターネット全体の「平均的な答え」を返してくるでしょう。

▼ 初心者がやりがちな「失敗」プロンプト(私の過去のExperience)

「AIブログ運営術に関する記事アイデアを10個教えて」

↓

【AIの思考(推測)】

「AIブログ運営術…ですね。インターネットで最も一般的なトピックは『書き方』『収益化』『おすすめツール』です。これらを返せば満足でしょう。」

▼ 編集長プロンプト(役割指定)

「あなたは“ベテラン編集長”です。役割は“悩みを解決”し“実践的価値”を提供することです。」

↓

【AIの思考(推測)】

「了解しました。“ベテラン編集長”として思考します。単なるアイデアの羅列ではダメだ。“読者の悩み”を起点にし、かつ“実践的価値”(=明日から使えるノウハウ)に焦点を当てた、質の高いアイデアを提案しなくては。ありきたりな『書き方』は却下です。」

役割(ロール)を明確に定義することで、AIは「一般的な回答者」から「特定の専門家(Expertise)」へと瞬時にその思考モードを切り替えます。

この「編集長プロンプト」が機能する第一の理由は、AIに「ベテラン編集長」という役割を与えることで、AIが学習した膨大なデータの中から「編集長ならこう考えるだろう」という思考パターン(=読者ファースト、品質重視、具体性重視)を能動的に引き出させている点にあります。これは、E-E-A-Tの「専門性(Expertise)」をAIに擬似的にまとわせる第一歩です。

2. 「前提条件」の明確化:AIに「あなたの文脈(E-E-A-T)」を注入する

【プロンプトの該当箇所(例)】

ブログ名: [「AIブログ研究所」)]メインターゲット読者: ...(初心者〜中級者)。ブログの強み: [(例:SEOに強い、...プロンプトエンジニアリングが詳しい など)]

役割(ロール)がOSの起動だとすれば、「前提条件」はAIに「あなたのブログのデータ(文脈)」をインストールする作業です。

AIはあなたのブログの読者層も、あなたの「強み(Experience や Expertise)」も知りません。これを伝えなければ、AIは「あなたのブログ」ではなく「世間一般のブログ」に向けたアイデアしか出せません。

ここが、AIブログ運営者が最もつまずくポイントです。(Experience)

AIに記事を書かせても「自分の色が出ない」と悩むのは当然です。なぜなら、AIに「あなたの色(=前提条件)」を伝えていないからです。

このプロンプトでは、「ターゲット読者(初心者〜中級者)」と「ブログの強み(プロンプトエンジニアリングが詳しい)」を明確に指定しています。

- 「ターゲット読者」を指定する理由(Expertise):

これが無いと、AIは「AIブログとは?」といった超初心者向けの記事や、「AIの機械学習アルゴリズムの解説」といった超上級者向けの記事を平気で提案してきます。ペルソナ(S1で設定した読者像)の悩みにヒットしません。 - 「ブログの強み」を指定する理由(Expertise / E-E-A-T):

これがAIの出力を差別化する「核」となります。 もし私のブログの強みが「収益化特化」なら、AIは「AIを使った収益化記事の書き方」を提案するでしょう。しかし、このプロンプトでは「プロンプトエンジニアリングが詳しい」と定義しています。

その結果、AIは「単なる書き方」ではなく、「プロンプトエンジニアリングを駆使して記事の質を上げる方法」という、私の「強み(Expertise)」を活かせる切り口のアイデアを優先的に生成するようになります。

AIに「あなたの前提条件」を教えることは、AIに「あなたのE-E-A-T」を注入する行為そのものです。これにより、AIはあなたの「代弁者(アシスタント)」として機能し始めます。

3. 「悩み(ペイン)起点」の強制:AIの思考を「氷山(S2)」の水面下へ導く

【プロンプトの該当箇所(例)】以下のフォーマットに従い、読者の具体的な「悩み(ペイン)」を起点としたブログ記事のアイデアを...生成してください。ありきたりなアイデア(例:「AIでブログ記事を書く方法」)は避け、一歩踏み込んだユニークな切り口を重視してください。

ここが、この記事の核心であり、S2で解説した「潜在ニーズ」をAIにあぶり出させるための最重要命令です。

AIは、デフォルトではS2の「氷山モデル」の水面の上にある「顕在ニーズ(=検索キーワード)」から物事を考えようとします。

しかし、このプロンプトはAIに「『悩み(ペイン)』を起点(スタート)にしなさい」と強制しています。

これはAIの思考プロセスを根本から変える、非常に強力な指示です。

- 通常の指示(顕在ニーズ起点):

「『AIブログ 書き方』の記事アイデアを考えて」

→ AIは「書き方」の構成要素(ツール、手順、注意点)を考えます。 - 悩み起点の指示(潜在ニーズ起点):

「『AIで記事を書いても競合と似てしまう』という“悩み”を起点にアイデアを考えて」

→ AIは「なぜ似てしまうのか?」「どうすれば差別化できるか?」「E-E-A-T(特にExperience)をどう加えるか?」という「悩み」の解決策を考え始めます。

S2で私が「SEO対策」記事で失敗した(Experience)のは、「SEOとは?」という顕在ニーズに応えようとしたからでした。もしあの時、「SEO対策をしても順位が上がらない」という“悩み”を起点にしていれば、書くべき内容は全く違っていたはずです。

さらに、「ありきたりなアイデア(例:「AIでブログ記事を書く方法」)は避け…」と具体例を挙げて「禁止」することで、AIが安易な「平均点の答え」に逃げる道を塞いでいます。

この「悩み起点」+「ありきたりな案の禁止」という2つの命令の組み合わせこそが、AIを強制的に「氷山」の水面下に潜らせ、「潜在検索意図」を掘り起こさせるための設計思想なのです。

4. 「価値提供」の定義:AIに「読者のゴール」を意識させる

【プロンプトの該当箇所(例)】

目指す価値提供: 読者が「時間を節約できる」「記事の質が上がる」「収益が上がる」のいずれかを実感できること。あなたの役割は、...明日からすぐに行動に移せるような「実践的価値」を提供する...アイデアを生成することです。

「悩み」を起点にしても、その解決策が「精神論」や「学術的な解説」では、読者は行動に移せません。それでは「高品質なコンテンツ」とは言えません。

そこで、このプロンプトでは「価値提供」のゴールを具体的に定義しています。

そして、それらを「明日からすぐに行動に移せる実践的価値」と定義しています。

これはAIに対して、「悩みを特定する(Pain)」だけでなく、「具体的な解決策(Gain)を、実践的な形(Actionable)で提示せよ」と命じています。

▼ もし「価値定義」がなかったら?

- 悩み: 「AIで書くと記事が薄っぺらくなる」

- AIの提案(価値定義なし): 「AIと人間の共生の重要性についての考察記事」

→ これでは読者は行動できません。

▼ 「実践的価値」を定義した場合

- 悩み: 「AIで書くと記事が薄っぺらくなる」

- AIの提案(価値定義あり): 「AI記事にE-E-A-T(経験)を注入する『追記プロンプト』5選」

→ これなら読者は「明日からすぐに行動」できます。

この「価値提供」の定義は、AIが生成するアイデアの「品質保証(QC)」の役割を果たします。これにより、AIが「悩み」を「悩み」のまま放置したり、抽象的な解決策でお茶を濁したりすることを防ぎ、必ず読者の「行動変容」に繋がる実用的なアイデアを生成するように導いているのです。

5. 「重複排除」と「制約条件」:AIに「コンテンツギャップ」を強制的に探させる

【プロンプトの該当箇所(例)】

【私が提示した既存の記事リスト】と重複しない: リストに記載された記事とテーマや切り口が重複しない、完全に新しい独自のアイデアを提案してください。アフィリエイトのトピックは除外:

最後のこの要素が、AIを「リサーチアシスタント」として活用する上で、最も技術的かつ重要なポイントです。

AIは、学習データの中で最も出現頻度が高く、関連性が強いトピックを提案しがちです。しかし、人気ブログであればあるほど、そうした「王道トピック」はすでに記事化されています。

私の実体験(Experience):

このプロンプトを作る前、AIにアイデアを求めると、決まって「AIブログとアドセンス(E-E-A-T)」や「AI記事の品質チェック」といったアイデアが提案されました。しかし、それは私が既に書いている記事(例えば、過去に公開した記事リスト)です。これでは全く意味がありません。

そこで、このプロンプトでは「(私が提示した)既存の記事リストと重複しない」という絶対的な制約を与えています。

これがAIの思考に何をもたらすか?

AIは、まずあなたの「既存記事リスト」を分析し、あなたが「既にカバーしているトピック」を全て除外します。

その上で、「役割」「前提条件」「悩み起点」「価値提供」の全てを満たす、「まだ書かれていない新しい切り口」を探し始めます。

これは、SEO上級者が行う「コンテンツギャップ分析」そのものです。

AIは、あなたのブログに「足りないピース(ギャップ)」は何かを強制的に思考させられます。その結果、AIが提案するアイデアは、必然的に「王道の平均点」ではなく、あなたのブログの「穴」を埋めるための、ユニークで新しい切り口(=競合との差別化)になるのです。

【Key Takeaway 5】重複排除(Gap): 既存の記事リストをAIに渡し「重複禁止」と命じることで、AIに強制的に「コンテンツギャップ分析」を実行させ、ブログに足りない「新しい切り口」を発見させる。

このプロンプトを実行することで、AIは「AIで書いても、結局“自分の体験談”をどう加えればいいか分からない」「E-E-A-Tが重要なのは分かったけど、AIが書いた記事でどうやって“経験(Experience)”を示せばいいんだ?」といった、S1のペルソナが抱える生々しい「潜在ニーズ」を吐き出してくれます。

【中間まとめ】AIの思考を導く「5つの設計図」

このセクションは非常に長く、濃密です。

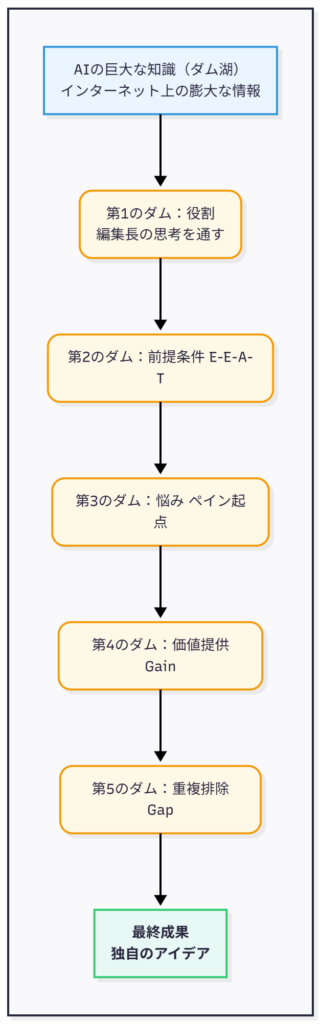

ここで、読者のあなたの理解を確実にするために、この「5つの構成要素」がAIの思考をどのように導くのかを図解(イメージ)でまとめます。

- AIの巨大な知識(ダム湖):インターネット上の膨大な情報。

- 第1のダム:役割(ロール)指定

→ 巨大な知識から「編集長」としての思考だけを通す。 - 第2のダム:前提条件(E-E-A-T)

→ 「編集長の思考」から、さらに「あなたのブログの強み(例:プロンプト)」に合致するものだけを通す。 - 第3のダム:悩み(ペイン)起点

→ 「あなたの強み」の中から、さらに「読者の潜在ニーズ」に応えるものだけを通す。 - 第4のダム:価値提供(Gain)

→ 「潜在ニーズの答え」の中から、さらに「具体的・実践的な解決策」だけを通す。 - 第5のダム:重複排除(Gap)

→ 「実践的な解決策」の中から、さらに「あなたがまだ書いていない新しい切り口」だけを通す。

【結果】

AIの「平均点の答え」は5つのダムによってすべて堰き止められ、最終的にあなたの元には、「あなたのブログの強みを活かした、読者の潜在的悩みを解決する、実践的で、新しい切り口のアイデア」という“純水”だけが流れ着くのです。

本セクションの結論:AIを「戦略的アシスタント」に変える思考法

この「編集長プロンプト」は、単なる命令文の羅列ではありません。

- 役割(ロール)でAIの「専門性(Expertise)」を起動し、

- 前提条件で「あなたのE-E-A-T(Experience)」を注入し、

- 悩み(ペイン)起点で「潜在ニーズ(S2の氷山の下)」を掘らせ、

- 価値提供で「読者の行動変容(Gain)」をゴールに設定し、

- 重複排除で「コンテンツギャップ(独自性)」を強制的に探させる。

この5つの要素が組み合わさることで、AIは「記事作成作業者」から、あなたの「戦略的リサーチアシスタント」へと変貌するのです。

そして、この「5つの思考フレームワーク」は、記事のアイデア出しだけに留まりません。

次のセクション(S4)では、この設計思想を「応用」し、AIを最強のリサーチアシスタントとして、競合分析やキーワード深掘りに活用する、さらに実践的なプロンプト術を紹介します。

実践:AIを「最強リサーチアシスタント」に。潜在意図を深掘りする応用プロンプト

S3(前のセクション)では、AIを「戦略的アシスタント」に変えるための「5つの設計思想(フレームワーク)」を徹底的に解剖しました。

- 役割(ロール):AIの「専門性」を起動する

- 前提条件:AIに「あなたのE-E-A-T」を注入する

- 悩み(ペイン)起点:「潜在ニーズ」を掘らせる

- 価値提供:「読者の行動変容」をゴールにする

- 重複排除:「コンテンツギャップ」を探させる

S3の「中間まとめ」で解説した通り、この5段階の“ダム”によって、AIの「平均点の答え」は堰き止められ、あなたのブログに最適化された「独自のアイデア」だけが流れ着きます。

しかし、この強力なフレームワークは、記事のアイデア出し(S3の例)だけに使うのはあまりにもったいない。

この設計思想の真価は、AIブログ運営者が最も時間を奪われ、そして最も差別化に苦しむ「リサーチ業務」に応用できる点にあります。

S1のペルソナ(読者)の悩みは、「競合と同じ内容になってしまい、検索意図の一歩先を読めていない」ことでした。

このセクションでは、その悩みを根本から解決するために、S3の設計思想を「応用」し、AIを「最強のリサーチアシスタント」として機能させる、超実践的なプロンプト術を3つのステップで紹介します。

1. 【応用編1】ペルソナの「潜在ニーズ」を100倍深掘りする

記事制作で最も重要な、しかし最も難しいのが「ペルソナの潜在ニーズ(=S2の氷山の下)の特定」です。

▼ 初心者がやりがちな「失敗」(私のExperience)

多くの運営者が「ペルソナ設定」として、「30代女性、会社員、ブログ初心者」といった「属性」だけを決めて満足してしまいます。

そしてAIに「30代女性、ブログ初心者の悩みを教えて」と聞きます。

AIは「時間が無い」「何を書いていいか分からない」といった、あまりにも表面的(顕在的)な悩みしか返してきません。

これでは、S1で指摘した「平均点の記事」しか生まれません。

▼ S3の思想を「応用」する

AIに「平均的なペルソナ像」を語らせるのではなく、AI自体を「悩んでいるペルソナ本人」になりきらせる(=役割指定)必要があります。S3の「1. 役割」と「3. 悩み起点」の応用です。

応用プロンプト①:ペルソナ“本人”になりきらせる「憑依」プロンプト

# 命令

あなたは、[〇〇(例:AIブログを始めたばかりの30代会社員)]です。

あなたは私のブログのターゲット読者(ペルソナ)そのものです。

# 前提条件(コンテキスト)

* あなたは「AIブログ 収益化」というキーワードで検索し、いくつかの記事を読みました。

* しかし、どの記事も「AIは便利」「E-E-A-Tが重要」といった一般論ばかりで、あなたが本当に知りたい答えが書かれていませんでした。

# 実行タスク

あなたが検索行動を終えた後、今まさに感じている「具体的な不満」や「まだ解決されていない、言語化しにくいモヤモヤ(=潜在的な悩み)」を、あなたの“一人称”で、できるだけ具体的に10個挙げてください。

# 制約条件

* 「時間が無い」のような抽象的な悩みは除外してください。

* 「(検索結果の)記事にはこう書いてあったけど、私が本当に知りたいのはソコじゃない...」という視点で、検索結果に対する「不満」や「ギャップ」を重視してください。【このプロンプトの“狙い”】

- 「役割(ロール)」の応用: AIを「マーケター」ではなく、「不満を抱えたペルソナ本人(S1の読者)」に設定(憑依)させます。

- 「悩み(ペイン)起点」の応用: 「検索結果への“不満”」という具体的なペイン(S2の潜在ニーズ)を起点に思考を強制しています。

- 「制約条件」の応用: 「抽象的な悩みは除外」とS3の「4. 価値提供」の思想を応用し、AIが「平均点の答え」に逃げる道を塞いでいます。

このプロンプトを実行することで、AIは「AIで書いても、結局“自分の体験談”をどう加えればいいか分からない」「E-E-A-Tが重要なのは分かったけど、AIが書いた記事でどうやって“経験(Experience)”を示せばいいんだ?」といった、S1のペルソナが抱える生々しい「潜在ニーズ」を吐き出してくれます。

2. 【応用編2】競合の「E-E-A-Tの穴」を見抜く

潜在ニーズを掴んだら、次は「競合分析」です。

しかし、多くの運営者が行う競合分析は、「見出し(h2)を比較する」「文字数を数える」といった表層的な比較で終わっています。(私の過去のExperience)

GoogleがE-E-A-T、特に「Experience(経験)」を重視する今、見るべきは「見出し」ではなく、「競合が“どのように”経験や専門性を示しているか」、そして「競合が“示せていない”E-E-A-Tの穴はどこか」です。

▼ S3の思想を「応用」する

S3の「5. 重複排除(コンテンツギャップ分析)」の思想を応用します。AIに「あなたのブログの穴」を探させる代わりに、AIに「競合記事の“穴”(=E-E-A-Tの欠如)」を探させます。

応用プロンプト②:競合の「E-E-A-Tギャップ」分析プロンプト

# 命令

あなたは、Googleの品質評価ガイドライン(E-E-A-T)を熟知した、トップレベルのSEOアナリストです。

# 前提条件(コンテキスト)

* 私が狙うキーワードは「AIブログ 差別化」です。

* これが競合記事(現在の上位1位)のURLです: [競合記事のURL]

* <b>【※実践上の重要メモ】</b>:

多くのAI(特にChatGPTなど)は、セキュリティ制約からURLを直接読み取れない場合があります。その際は、AIがエラーを起こさず、分析の精度を保証するため、上記URLの指示は使わず、代わりに「競合記事の本文テキスト全文」をコピー&ペーストし、それを分析させてください。

* これが私が今から書こうとしている記事のペルソナの「潜在ニーズ」です: [応用プロンプト①で得られた潜在ニーズ(例:「AI記事に“自分の体験談”をどう加えればいいか分からない」)]

# 実行タスク

競合記事を分析し、以下の2つの点を「E-E-A-T(特にExperienceとExpertise)」の観点から厳しく評価してください。

1. <b>競合の「強み」</b>: この競合記事が読者の信頼を得るために使用している「E-E-A-T(特にExperience)」のシグナル(例:独自の画像、具体的な事例、筆者の失敗談など)を具体的に抜き出してください。

2. <b>競合の「穴(ギャップ)」</b>: 上記の「潜在ニーズ」を持つ読者がこの記事を読んだとして、<b>それでも解決されないであろう「E-E-A-Tの欠如」</b>、すなわち「この記事に決定的に足りない視点(特にExperienceやExpertise)」を鋭く指摘してください。

# 出力形式

* 【競合の強み】:箇条書き

* 【競合の穴(ギャップ)】:箇条書き【このプロンプトの“狙い”】

- 「役割(ロール)」の応用: AIを「SEOアナリスト(Expertise)」に設定します。(S3の思想)

- 「前提条件」の応用: S3では「自ブログの強み」を教えましたが、ここでは「ペルソナの潜在ニーズ」をAIの思考の「前提(コンテキスト)」として注入します。

- 「悩み(ペイン)起点」の応用: 「潜在ニーズを持つ読者」の視点(ペイン)から競合を分析させています。

- 「ギャップ分析」の応用(最重要): まさにS3の「5. 重複排除」の応用です。AIに「見出し」ではなく「E-E-A-Tのギャップ」を分析させることで、「競合は一般論ばかりで、具体的な“失敗談(Experience)”が書かれていない」といった、あなたが勝てる「明確な切り口」を見つけ出します。

—

3. 【応用編3】AIに「関連キーワード」ではなく「潜在ニーズ(悩み)マップ」を作らせる

リサーチの最後は「キーワード選定」です。

▼ 初心者がやりがちな「失敗」(私のExperience)

キーワードツールを使い、「AIブログ 差別化」の関連キーワード(例:「AIブログ コツ」「AIブログ E-E-A-T」)をリストアップします。そして、そのキーワードを記事の見出しに詰め込もうとします。

これはS2で否定した「顕在ニーズ(氷山の上)」の網羅でしかなく、Googleの「セマンティックSEO」の思想(文脈理解)とは真逆です。

▼ S3の思想を「応用」する

AIに「キーワード」を羅列させるのではなく、応用プロンプト①で得た「ペルソナの悩み(潜在ニーズ)」を起点(S3の要素3)に、その悩みが「どのように検索行動に現れるか」を予測させます。

応用プロンプト③:「悩み起点」セマンティックマップ作成プロンプト

# 命令

あなたは、人間の「検索行動心理」とGoogleの「セマンティックSEO」を専門とするリサーチャーです。

# 前提条件(コンテキスト)

* 私が深掘りしたい「核となる悩み(潜在ニーズ)」は以下の通りです:

「AIで記事を書いても、競合と似たような“薄っぺらい”内容になってしまい、自分の『経験(Experience)』をどう反映すればいいか分からない」

# 実行タスク

上記の「核となる悩み」を抱えたペルソナが、その悩みを解決するために検索するであろう「検索クエリ(キーワード)」を、以下の3つのフェーズに分けて予測・マッピングしてください。

1. <b>フェーズ1(悩みの言語化)</b>: 悩みを自覚し始めた段階の検索クエリ(例:「AI記事 薄っぺらい」「AI記事 差別化」)

2. <b>フェーズ2(解決策の模索)</b>: 具体的な方法を探している段階の検索クエリ(例:「AI記事 Experience 加筆方法」「AI記事 失敗談 書き方」)

3. <b>フェーズ3(ツールの探索)</b>: 解決策を効率化するツールを探す段階の検索クエリ(例:「AI記事 リライト プロンプト」「E-E-A-T 追記 プロンプト」)

# 制約条件

* 一般的なキーワードツールで出てくるような高ボリュームの単語(例:「AIブログ」)ではなく、ペルソナの「悩み」に焦点を当てた、具体的で“一歩踏み込んだ”クエリを重視してください。【このプロンプトの“狙い”】

- 「悩み(ペイン)起点」の徹底: S3の「3. 悩み起点」の思想をフル活用しています。AIの思考のスタート地点を「キーワード」ではなく「悩み」に固定します。

- 「セマンティックSEO」の実践: これはS2で解説した「Googleの文脈理解」をAIにシミュレートさせる行為です。ペルソナが「悩みの自覚」→「解決策の模索」→「ツールの探索」へと進む「検索の旅(ジャーニー)」を可視化します。

- 「価値提供」の応用: このマップ自体が、あなたのブログが「どの潜在ニーズ」に応えるべきかの「コンテンツ戦略地図」となります。フェーズ1のクエリを見出しに、フェーズ2, 3のクエリを記事内の具体的な解決策として盛り込むことで、読者の検索意図を「一歩先」まで満たす記事が完成します。

このように、S3の「5つの設計思想」は、AIを「記事作成ツール」から、あなたの「戦略的リサーチアシスタント」へと変貌させるための万能なフレームワークなのです。

—

【編集部より:戦略的チートシートのご案内】

S3の「5つの設計思想」とS4の「応用プロンプト3選」は、あなたのAIリサーチ業務を根本から変えるフレームワークです。

この記事の「悩み起点プロンプト・フレームワーク」のチートシート(PDF)を現在準備中です。 (あるいは、ここにダウンロードリンクを設置)

この記事をブックマークし、AI活用の「戦略地図」として、あなたのブログ運営に何度でもお役立てください。

—

まとめ:AIは「作業者」ではない。「思考の壁打ち相手」として潜在ニーズを掴め

S1で提示した「AIで記事を量産しても競合と同じになる」という切実な悩み(ペイン)。

S4では、その悩みが「悩み起点のプロンプト」を使うことで、「競合がカバーしていないE-E-A-Tの穴(Experience)を見つけ出す」という明確な“戦略”へと変わることを実践しました。

本記事は、その戦略を実現するための「思考のフレームワーク」を徹底的に解剖しました。

- 理論(S2): 「悩み(ペイン)」こそが「潜在ニーズ」であり、Googleが評価する「セマンティックSEO」の核であること。

- 設計思想(S3): AIの思考を「悩み起点」で深掘りさせる「5つの必須構成要素」(役割、前提、悩み、価値、重複排除)の解剖。

- 実践(S4): S3の思想を応用し、AIを「最強のリサーチアシスタント」として、ペルソナの深掘りや競合の「E-E-A-T(特にExperience)の穴」を見抜く具体的なプロンプト術。

GoogleがE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)、特に「Experience(経験)」をこれほどまでに重視する今、AIが生成しただけの「体験のない」記事が評価される時代は終わりました。

AIは「記事を書く作業者」ではありません。

AIは、あなたの「思考を深掘りする壁打ち相手」であり、「リサーチを加速する戦略的アシスタント」です。

AIに「悩み」を起点としたリサーチを命じ、AIが掘り起こした「潜在ニーズ」や「競合の穴」に対し、あなた自身の「経験(Experience)」と「専門性(Expertise)」を注入して応える。

それこそが、AIコンテンツが溢れる時代に、あなたの記事を「平均点」から「唯一無二」のものへと昇華させ、SEOで勝ち残るための、ただ一つの鍵なのです。

【読者への挑戦状】

この記事を読み終えた今、あなたに最初に行ってほしい行動(Next Action)は一つです。

ぜひ、S4で紹介した「応用プロンプト①:ペルソナ“本人”になりきらせる『憑依』プロンプト」を実行してみてください。

そして、AIが吐き出した「あなたの読者の意外な潜在ニーズ」を、もしよろしければこの記事のコメント欄で教えてください。(コメント欄がない場合はX(旧Twitter)などでシェア歓迎)

それが、あなたの「経験(Experience)」を輝かせる第一歩となります。

この記事へのコメントはありません。