導入:なぜAIブロガーこそ「技術的SEO」を制すべきなのか?

AIを使って高品質な記事を量産できる。

今、あなたはこの「AIで記事を書く」という、数年前には魔法としか思えなかったスキルを既に手にしています。

しかし、こんな悩みや「踊り場」にぶつかってはいませんか?

- 記事数は順調に増えているのに、アクセス数が期待ほど伸びない。

- AIが書いた記事の品質には自信があるが、Googleからの評価が伴わない。

- 「構造化データ」や「Core Web Vitals」という言葉は知っているが、難しそうで「後でやろう」と放置してしまっている。

もし、あなたがそうなら、それは私自身が通ってきた道です。

私(このブログ「prompter-note.com」の運営者)も、AIによる記事執筆の魅力に取り憑かれ、一時期は「コンテンツの質と量こそが最強」と信じて突き進んでいました。

しかし、ある時点でピタリと成長が止まったのです。

「AI執筆」の落とし穴:コンテンツという「中身」とサイトという「器」

私が直面した壁。それは、「技術的SEO」という名の、ブログという「器(うつわ)」の整備不良でした。

AIが生成する高品質なコンテンツが「中身(料理)」だとすれば、技術的SEOは、その料理を盛り付け、お客様(読者とGoogle)に提供するための「器(サイト)」そのものです。

どれほどAIで最高級の料理を作っても、その「器」が整備されていなければ、お客様は満足してくれません。

この「器」の整備、すなわち技術的SEOには、大きく分けて2つの側面があります。

1. 器の「快適さ」:Core Web Vitals (CWV)

これは、サイトがどれだけ「速く」「快適に」使えるかを示す指標です。

- LCP(読み込み速度)

- INP(応答性・インタラクティブ性)

- CLS(表示の安定性)

サイトが重かったり、クリックしても反応が遅かったりすれば、読者は即座に離脱します。Googleがこれを厳しくチェックするのは当然です。

2. 器の「情報ラベル」:構造化データ (スキーマ)

これが、多くのAIブロガーが見落としがちな、もう一つの重要な要素です。 構造化データとは、Googleという機械に対して、「この記事は一体何なのか(例:レシピなのか、ニュースなのか、Q&Aなのか)」を正確に伝えるための「ラベル」です。

AIでどれだけ素晴らしい記事(料理)を作っても、この「ラベル」がなければ、Googleは「これは何の記事だろう?」と正確に理解できず、検索結果での適切な評価(リッチリザルト表示など)を受けられない可能性があるのです。

「技術的SEO」は、AIブロガー最強の武器になる

「でも、CWVの改善とか、JSON-LD(構造化データ)のコードとか、難しそう…」

その気持ち、痛いほどわかります。

しかし、AIブログ運営者である私たちには、最強の武器があります。

それは、「AI」そのものです。

私たちは、AIに「記事を書く」ことには慣れています。しかし、AIの本当の力はそこだけではありません。

AIは、私たちが挫折しそうになる「難解な技術的SEO」の作業を自動化し、翻訳してくれる、最高の技術アシスタントにもなるのです。

- AIに記事本文を読み込ませ、Googleが喜ぶ「構造化データ(スキーマ)」をJSON-LD形式で一瞬で生成させる。

- PageSpeed Insights の難解なレポートをAIに分析させ、「結局、何をすればいいのか」を非エンジニアでもわかる言葉で翻訳・要約させる。

これが、AI時代における「技術的SEO」の新しい攻略法です。

この記事では、AIで記事は書けるようになったけれど技術面で足踏みしているあなたが、「AI執筆者」から「AIを使いこなすサイト運営者」へ進化するための具体的な技術(プロンプト)を徹底的に解説します。

コンテンツ(中身)と技術(器)の両方をAIで最適化し、あなたのブログの評価を最大化させましょう。

お急ぎの方へ:コピペで使える「2大AIプロンプト」

- AIによる「スキーマ(構造化データ)」自動生成プロンプト

- AIによる「PageSpeed Insightsレポート」翻訳プロンプト

【本論1】AIに任せる「構造化データ」自動生成術。記事本文からJSON-LDを作る神プロンプト

S1では、技術的SEOを「器」に例え、その「快適さ(CWV)」と「情報ラベル(スキーマ)」の重要性をお伝えしました。

このセクションでは、まず「情報ラベル」の整備から始めます。 多くのAIブロガーが「難解だ」と諦めてしまう「構造化データ」の実装を、AIを使ってほぼ全自動化するための具体的なプロンプトと、私自身の実践的なワークフローを徹底解説します。

そもそも「構造化データ(JSON-LD)」とは何か?

まず、この言葉の「アレルギー」をなくしましょう。

- 構造化データ (Structured Data): その名の通り、「構造化されたデータ」です。Googleという「機械」が、あなたの記事の「意味」を正確に理解できるようにするための、特別な書き方(フォーマット)のことです。

- JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data): その「書き方」の一種です。HTMLの見た目とは完全に分離して、Googleへの「情報ラベル」だけを`script`タグを使って記述できるため、現在最も推奨されています。

難しく考えないでください。 JSON-LDは、「Googleにだけ見える、この記事の『 cheat sheet(カンニングペーパー)』」だと思えばOKです。

運営者(私)の視点:なぜJSON-LDがAIと相性抜群なのか (E-E-A-T: 専門性)

昔は、HTMLタグに直接「microdata」を書き込む方法もありましたが、管理が煩雑でした。 JSON-LDは、記事本文とは独立した「1つのコードブロック」として存在します。だからこそ、AIに「この記事を読んで、このコードブロック(JSON-LD)を作って」と丸投げする、今から紹介する「自動化」が可能なのです。

AI導入以前の「構造化データ」地獄(私の失敗談)

このAI自動化術にたどり着く前、私もこの「構造化データ」に振り回されてきました。(E-E-A-T: 経験)

- 失敗1:プラグイン依存

WordPressのSEOプラグイン(Rank MathやYoast SEO)にも、スキーマ自動生成機能はあります。しかし、これらは「汎用的な記事スキーマ」は得意でも、「この記事特有のFAQ」や「この記事独自のHowTo」といった、記事ごとに最適化されたスキーマを作るのは苦手です。 - 失敗2:手打ちでの挫折

「ならば手で書こう」と、JSON-LDのジェネレーターサイトを使い、手動でQ&Aをコピペしていた時期もありました。 しかし、その結果は悲惨でした。たった一つの「コンマ(,)」や「括弧(})」の抜け漏れで、スキーマ全体がエラーになります。10記事ほど実装した後、Google Search Consoleが「解析不能な構造化データ」というエラーで真っ赤になっているのを見た時の絶望は忘れられません。

この記事を読んでいるあなたには、こんな無駄な時間と絶望を味わってほしくありません。 私たちAIブロガーは、この最も面倒で、最もエラーが出やすい作業を、AIに丸投げすべきです。

【実践ガイド1】AIによる「Article(記事)スキーマ」自動生成

まずは基本の「キ」です。すべての記事に「これはブログ記事ですよ」とGoogleに伝えるための「Articleスキーマ」を生成させます。

これは、GoogleにE-E-A-Tのシグナル(著者情報、公開日、更新日)を正確に伝えるための「土台(守り)」となります。

記事スキーマ生成プロンプト(汎用)

このプロンプトのコツは、「AIに記事本文を要約させる」のではなく、「記事本文から特定の要素を正確に抽出させる」ことです。

【プロンプト:記事スキーマ自動生成】

# 役割

あなたは、Schema.orgの仕様に精通したテクニカルSEOエキスパートです。

# 目的

以下の「記事本文」を解析し、Googleが推奨する「Article」タイプの構造化データをJSON-LD形式で生成します。

# 抽出・定義する要素

* `@type`: "Article" を使用します。

* `headline`: 記事のH1タイトルをそのまま抽出してください。

* `description`: 記事の導入文(リード文)を要約・抽出し、150文字程度で記述してください。

* `author`: `@type`を"Organization"とし、`name`を"(あなたのブログ名)"、`url`を"(あなたのサイトのトップURL)"としてください。

* `publisher`: `author`と全く同じ情報を`@type` "Organization"として指定してください(ロゴも指定できると尚良いですが、今回は省略します)。

* `datePublished`: "(記事の公開日をYYYY-MM-DD形式で指定)"

* `dateModified`: "(記事の更新日をYYYY-MM-DD形式で指定。更新していなければ公開日と同じ)"

* `mainEntityOfPage`: 記事のURL(パーマリンク)を"(この記事のURL)"として指定してください。

# 出力形式

* JSON-LDのコードブロック(```jsonld ... ```)のみを出力してください。

* 余計な挨拶や解説は不要です。

---

# 記事本文

(ここに、AIに生成させたい記事の全文をコピペする)使い方とポイント

- ()で示した太字の部分を、あなたのサイト情報や記事情報に書き換えてAIに渡します。

- `author`と`publisher`を明記することは、E-E-A-Tにおける「権威性(Authoritativeness)」と「信頼性(Trustworthiness)」をGoogleに伝える上で非常に重要です。(※これは単なる名前表記ではありません。Googleに対して「この記事は、このドメイン([あなたのブログ名])が責任を持って発信しています」と公式に宣言する行為です。サイト全体の信頼性を構築する上で、地味ですが決定的なシグナルとなります。)

これで基本の「土台(守り)」が完成しました。 次に、あなたの記事を競合から一歩抜きん出させる「武器(攻め)」となる、「FAQスキーマ」の自動化に進みましょう。

【実践ガイド2】AIによる「FAQPageスキーマ」自動生成(最強の武器)

「Articleスキーマ」が守り(土台)のSEOだとしたら、「FAQPageスキーマ」は攻め(検索順位の支配)のSEOです。

記事に関連するQ&AをFAQスキーマとして実装すると、検索結果画面で以下のように表示され、競合他社の表示領域を奪い、クリック率を劇的に高める可能性があります。

この「Q&Aのペア」をAIに本文から自動抽出させるのが、今回の核心です。

なぜAIが最適なのか?(E-E-A-Tの視点)

ここで重要なのは、「Googleが認めた。専門ブログで勝つ 『AI共著』 ブロンプト術」の記事でも触れた「AI共著」の考え方です。

私たちは、読者が知りたいであろう「潜在的な疑問」を先回りして記事に書きます。 AIの役割は、私たちが書いたその「専門的な回答(Experience, Expertise)」を、Googleという機械が理解できる「FAQスキーマ」という形式に翻訳・変換することです。

FAQスキーマ生成プロンプト(高精度)

このプロンプトのコツは、「AIに質問を創作させる」のではなく、「本文中に存在するQ&Aのペアを発見させる」ことです。これにより、ハルシネーション(嘘)を防ぎます。

【プロンプト:FAQスキーマ自動生成】

# 役割

あなたは、読者の検索意図を先読みし、コンテンツの価値を最大化するSEO編集者です。

# 目的

以下の「記事本文」を熟読し、読者が抱くであろう<b>重要な疑問と、その回答のペア</b>を抽出します。

抽出したQ&Aペアを元に、「FAQPage」タイプの構造化データをJSON-LD形式で生成します。

# 実行プロセス

1. 分析: 記事全体を読み、読者が最も疑問に思うであろう核心的なQ&Aを 3〜5個特定します。

2. 抽出: 質問(`name`)と、その回答(`acceptedAnswer.text`)を記事本文から忠実に抽出・要約します。

3. 禁止事項: 記事本文に書かれていない情報(あなたの意見や推測)を回答に含めてはいけません。

# 出力形式

* 抽出したQ&Aペアを使った、単一の「FAQPage」JSON-LDコードブロックのみを出力してください。

* 余計な挨拶や解説は不要です。

---

# 記事本文

(ここに、AIに生成させたい記事の全文をコピペする)

(例:もし、この記事『AIブログは審査に通る? 「E-E--AT」 で紐解くアドセンス合格完全ガイド』 の本文をここに入れれば、「Q. AIが書いた記事でもアドセンス審査に通りますか?」「A. はい、通ります。重要なのはAIか人間かではなく、E-E-A-Tを満たす高品質なコンテンツであることです。」といったペアを自動で抽出してくれるはずです。)【最重要】AIを信用するな! 検証(Validation)こそが命

おめでとうございます。これであなたは、AIに2種類の「情報ラベル(JSON-LD)」を自動生成させることができるようになりました。

しかし、絶対にここで安心してはいけません。 (E-E-A-T: 信頼性)

私がSearch Consoleをエラーで真っ赤にした「失敗談」を思い出してください。AIも人間と同じで、たまに「コンマ」を忘れるなどのケアレスミスをします。

AIが生成したコードは、必ずGoogleの公式ツールで検証(Validate)してください。これは「信頼性(Trustworthiness)」のための絶対的なプロセスです。

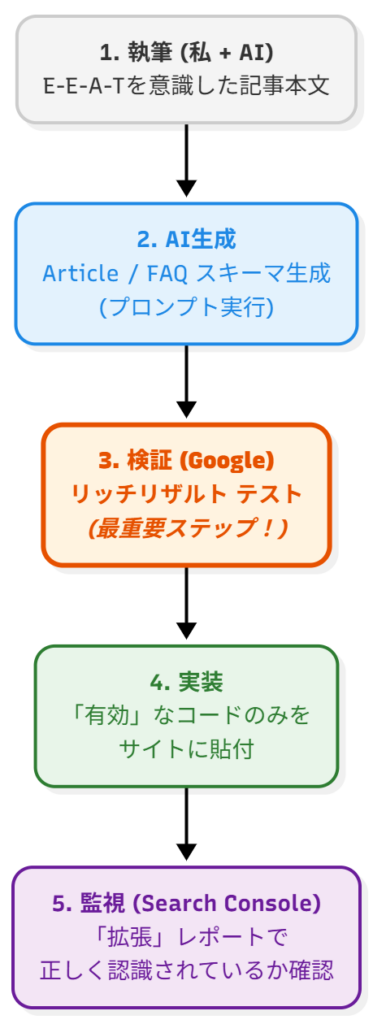

私のAIスキーマ実装ワークフロー(E-E-A-T)

- 執筆(私 + AI): E-E-A-Tを意識した記事本文を執筆する。

- 生成(AI): 上記のプロンプトで「Article」と「FAQ」のJSON-LDをAIに生成させる。

- 検証(Google): 生成されたコードをGoogleの「リッチリザルト テスト」にコピペして、「有効なマークアップです」と表示されるか確認する。(← 最重要!)

- 実装(私 or プラグイン): テストに合格したコードのみを、記事のHTML(`<head>`内が理想)や、WordPressの「カスタムHTML」ブロックなどに貼り付ける。

- 監視(Search Console): 公開後、Google Search Consoleの「拡張」レポートで、スキーマが正しく認識されているか監視する。

この「検証」のステップを挟むだけで、あなたは「AIに振り回される素人」から、「AIを安全に使いこなし、Googleに正しく評価させるプロ」へと進化できます。

これで、あなたの「器」はGoogleに正しく理解される「情報ラベル」を手に入れました。 しかし、ラベルが完璧でも、器自体が重かったり、ガタガタしていては読者は満足しません。

次のS3では、器の「快適さ(Core Web Vitals)」をAIと一緒に整備していきましょう。

【本論2】難解な「Core Web Vitals」改善。AIがPageSpeed Insightsを「翻訳」する技術

S2で「情報ラベル(スキーマ)」を整えたので、次はその「器」自体の「快適さ」の改善です。 すなわちCore Web Vitals (CWV) です。

このセクションでは、AIブロガーが最も挫折する「サイト速度」という名の巨大な壁を、AIの力を借りて乗り越えるための「AI翻訳術」を、私自身の失敗談とともにお伝えします。

私の「CWV挫折」物語(E-E-A-T: 経験)

AIで記事を量産し始めた頃、私は「構造化データ」だけでなく、「Core Web Vitals」も完全に放置していました。

「良い記事さえ書けば、サイトが多少遅くてもGoogleは評価してくれるはずだ」 そう高を括っていました。

しかし、ある日、Google Search Console を開くと、そこは「不良(Poor)」や「改善が必要(Needs Improvement)」を示す赤と黄色の警告で埋め尽くされていました。

慌てて、Googleの「PageSpeed Insights (PSI)」というツールに自分のURLを入れました。 返ってきたのは、「70」という微妙なスコアと、謎の専門用語の羅列でした。

- 「LCPの問題: 4.2秒」

- 「使用していない JavaScript の削減」

- 「レンダリングをブロックするリソースの除外」

「…だから、何をすればいいんだ?」

これが、当時の私の正直な感想です。 非エンジニアの私にとって、それは外国語の技術マニュアルを読まされているのと同じでした。Googleが提供する改善策は、あまりにも専門的すぎたのです。

しかし、S2で使った「AI」という武器を、ここでも使えるのではないか? AIに「記事」を書かせるのではなく、AIに「専門家のレポート」を翻訳させればいいのではないか?

この発想の転換が、私のCWV改善の突破口となりました。

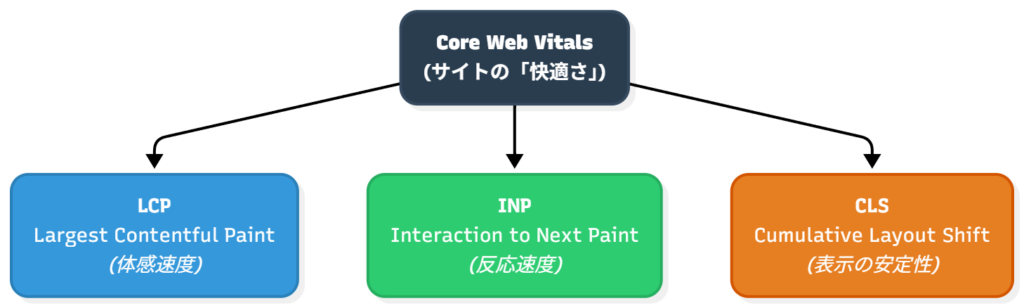

非エンジニアが知るべき「Core Web Vitals」たった3つの本質

AIに翻訳させる前に、私たちが最低限知っておくべき「本質」が3つあります。 Googleは、サイトの「快適さ」を測るため、主に3つの指標を見ています。

専門用語で覚える必要はありません。私の言葉(専門性の翻訳)で覚えてください。

1. LCP (Largest Contentful Paint) = 「体感速度」

- Googleの定義: 主要なコンテンツ(大抵は記事のメイン画像や大きなテキストブロック)が表示されるまでの時間。

- 私の翻訳: 読者が「あ、表示されたな」と体感的に感じる速さのこと。

- 目安: 2.5秒以内なら「良好(Good)」。

- 運営者の視点: LCPが遅い原因の9割は「画像」です。特に、スマホで見た時の「記事のアイキャッチ画像(ヒーロー画像)」が重すぎることがほとんどです。

2. INP (Interaction to Next Paint) = 「反応速度」

- Googleの定義: ユーザーがクリック、タップ、キー入力などを行ってから、画面が視覚的に反応するまでの時間。

- 私の翻訳: リンクやボタンを押した時の「反応の良さ、サクサク感」のこと。

- 目安: 200ミリ秒(0.2秒)以内なら「良好(Good)」。

- 運営者の視点: これは2024年3月に導入された新しい指標で、Googleが「体感的な使いやすさ」をより重視している証拠です。原因の多くは「JavaScript(サイトを動かすプログラム)」の処理が重いことです。

3. CLS (Cumulative Layout Shift) = 「表示の安定性(ガタガタしない)」

- Googleの定義: ページが読み込まれる間に、予期しないレイアウトのズレがどれだけ発生したか。

- 私の翻訳: 記事を読んでいたら、後から読み込まれた広告や画像でレイアウトが「ガタッ」とズレて、押し間違えたりする「イライラ度」のこと。

- 目安: スコア 0.1 以下なら「良好(Good)」。

- 運営者の視点: これは、非エンジニアでも最も簡単に直せる「ボーナスステージ」です。原因はほぼ100%、画像や広告の「場所取り」ができていないことです。

【実践】AIを「ウェブ速度の専属コンサルタント」に変える翻訳プロンプト

本題です。 PageSpeed Insights (PSI) の難解なレポートを、AIに「翻訳」させる具体的なワークフローとプロンプトを紹介します。

私のAI-CWV改善ワークフロー

- 診断: Google PageSpeed Insights で、改善したい記事のURLを入力し、レポート(特に「モバイル」)を表示させます。

- コピー: レポート下部の「改善できる項目(Opportunities)」と「診断(Diagnostics)」のセクションを開き、そこに書かれている項目(例:「レンダリングをブロックするリソースの除外」など)をそのままテキストとしてコピーします。

- 翻訳(AI): コピーしたテキストを、以下の「AI翻訳プロンプト」に貼り付けて実行します。

- 実行: AIが「翻訳」してくれた「あなたが今すぐやるべき、具体的なTO-DOリスト」を見て、簡単なものから実行します。

AI翻訳(要約)プロンプト

【プロンプト:PSIレポート翻訳&要約】

# 役割

あなたは、Core Web Vitals (CWV) の改善を専門とする、超一流のウェブパフォーマンス・コンサルタントです。

# クライアント(私)の状況

私はブログ運営者ですが、エンジニアではありません。

PageSpeed Insightsのレポートを見ても、専門用語が理解できず、何から手をつければいいか分かりません。

# 目的

以下の「PageSpeed Insightsの診断結果」を分析し、技術的な知識が全くないクライアント(私)でも理解できる言葉で、「サイトが遅い原因」と「今すぐやるべき改善策」を<b>優先順位をつけて</b>教えてください。

# 指示

1. 専門用語の翻訳: 「LCP」「CLS」「INP」「レンダリングブロック」といった専門用語を、絶対にそのまま使わず、比喩や簡単な言葉(例:「表示の速さ」「画面のガタツキ」など)に翻訳してください。

2. 優先順位付け: 診断結果の中で、最もサイト速度に悪影響を与えている上位3つの問題を特定してください。

3. 具体的なTO-DOリスト: 特定した問題ごとに、「なぜそれが問題なのか」と「(WordPressを使っている)私でもできる具体的な行動」を、箇条書きで分かりやすく指示してください。

# 出力形式

(例)

「こんにちは! レポートを拝見しました。難しく見えるかもしれませんが、大丈夫です。

あなたのサイトが遅い主な原因は、『画像の重さ』と『クリックへの反応の鈍さ』です。

優先順位 1位: 表示の体感速度(LCP)

* 問題: 記事のメイン画像が重すぎます。

* やるべき事: 〇〇.jpg という画像を圧縮してください。WordPressの「WebP変換プラグイン」を導入するのが一番早いです。

優先順位 2位: 画面のガタツキ(CLS)

* 問題: 画像が表示されるたびに、文章が下にズレています。

* やるべき事: WordPressで記事を書くとき、画像を入れたら必ず「幅」と「高さ」を指定し、あらかじめ場所を確保させてください。

優先順位 3位: 反応の鈍さ(INP)

* <b>問題</b>: 使っていない「サードパーティのスクリプト」(例:古い解析タグ、使っていないSNS共有ボタン、重い広告スクリプトなど)が、クリックの邪魔をしています。

* <b>やるべき事</b>: もし使っていないスクリプトやプラグインが特定できるなら、それを停止・削除することを検討してください。特に、〇〇というスクリプトが重いようです。」

---

# PageSpeed Insightsの診断結果

(ここに、PSIの「改善できる項目」と「診断」からコピーしたテキストを貼り付ける</b>)E-E-A-T(専門性):完璧な「100点」を目指さない勇気

このプロンプトで、あなたもAIコンサルタントから「やるべきこと」を受け取れるようになりました。

しかし、最後にプロのブロガーとして、最も重要な「専門的な(Expertise)」アドバイスをさせてください。

それは、「CWVで完璧な100点を目指さない」ということです。

PageSpeed Insightsのスコアは、あくまで「実験室のデータ(Lab Data)」を含む参考値です。Googleがランキングで本当に見ているのは、Search Consoleに表示される「実際のユーザーデータ(Field Data)」で、かつ「75パーセンタイル」のユーザーが「良好(Good)」のしきい値を 超えているかどうかです。

- LCP: 2.5秒以下

- INP: 200ミリ秒以下

- CLS: 0.1以下

初心者が陥る罠は、スコアを「99点」から「100点」に上げるために、10時間も費やしてしまうことです。その時間があれば、AIを使ってE-E-A-Tの高い記事を1本生み出すべきです。

やるべきこと(私の経験)

- Search Console で「不良(Poor)」 となっているURLグループを最優先で修正する。

- 「CLS」は真っ先に「良好(Good)」にする(画像に幅と高さを指定するだけ)。

- LCPは、「画像圧縮」と「WebP」の導入で「良好」を目指す。

- INPは、使っていない重いプラグインやスクリプト(サードパーティ製)を削除する。

スコアが「良好(Good)」の緑色になれば、それ以上は深追いしない。 この「80/20の法則」を見極めることこそが、AI時代のブログ運営者に求められる「専門性(Expertise)」と「経験(Experience)」なのです。

これで「器」の「ラベル(S2)」も「快適さ(S3)」も整いました。 しかし、なぜAIはこんなに都合良く、私たちの指示通りに動いてくれたのでしょう?

S2とS3で使ったプロンプトには、実は「AIの性能を限界まで引き出す」共通の仕掛けが施されています。 次のS4で、その「思考法」の秘密を解き明します。

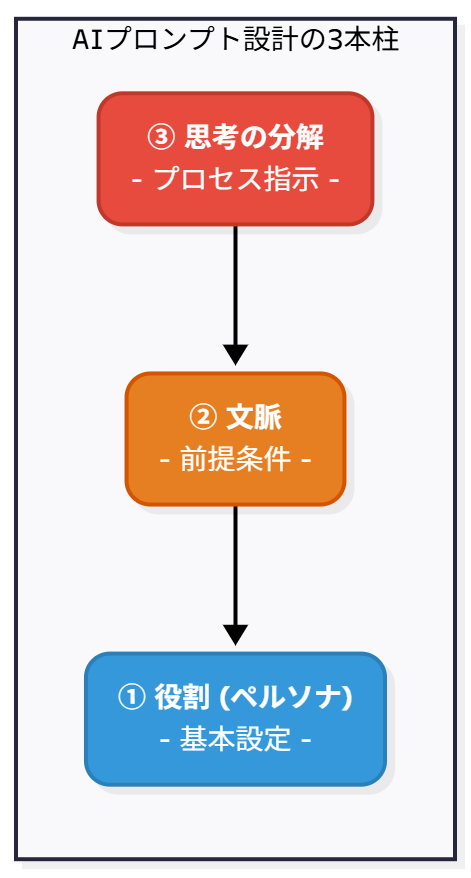

【本論3】AIの精度を最大化する「技術的SEOプロンプト」の思考法

お疲れ様です。S2とS3で、私たちはAIを使って「構造化データ」と「Core Web Vitalsレポート」という、技術的SEOの二大巨頭を攻略する具体的なプロンプトを学びました。

ここで、一つの疑問が湧きませんか?

「なぜ、あんなに面倒な指示(プロンプト)が必要だったのか?」

「『この記事のスキーマを作って』と一言だけではダメだったのか?」

その通りです。ダメなのです。

S2とS3で紹介したプロンプトは、単なる「便利な呪文」ではありません。あれは、AIの性能を限界まで引き出すために、私(このブログの運営者)が試行錯誤の末にたどり着いた「思考法(ロジック)」の結晶です。

このセクション(S4)は、この記事の「核」です。 AIを単に「使う人」から「使いこなす人」へ進化するために。なぜあのプロンプトが機能するのか、その「思考法」を深掘りします。

1. なぜAIに「役割(ペルソナ)」を与えると精度が上がるのか?

S2では「テクニカルSEOエキスパート」、S3では「ウェブパフォーマンス・コンサルタント」という役割(ペルソナ)をAIに与えました。

これは「おまじない」ではありません。AIの思考範囲を「意図的に制限」し、専門性を高めるための最も重要な指示です。

- 悪い指示(精度 低):

「PageSpeed Insightsのレポートを分析して」

→ AIは「誰(どの立場で)」「誰(どんな知識レベルの人)に」話すべきか分かりません。結果、曖昧かつ平均的な、教科書通りの回答しか返ってきません。 - 良い指示(精度 高):

「あなたはコンサルタントです。クライアントは非エンジニアです。レポートを分析し、クライアントが理解できる言葉で指示してください」

→ S3で使ったこの指示は、「専門家」としての知識と、「翻訳者」としての伝達能力を同時に要求します。AIは「LCPを改善」という専門用語(NG)ではなく、「画像の重さが原因です」(OK)という、私たちが望むアウトプットを出さざるを得なくなります。

運営者(私)の視点(E-E-A-T):

AIに役割を与えるとは、「広大な図書館から、特定の専門書だけを持ってこさせる」行為です。役割を与えない指示は、「図書館にある知識を適当に教えて」と言うのと同じ。S2で「SEOエキスパート」と指定したからこそ、AIは`Article`や`FAQPage`といった専門的なスキーマを正確に出力できたのです。

2. なぜ「文脈(コンテキスト)」を記憶させる必要があるのか?

次に重要なのが「文脈(コンテキスト)」、すなわち「前提条件」をAIに教え込むことです。

AIは、あなたがチャットで指示するまで、あなたのブログのことも、あなたの知識レベルのことも、一切知りません。

- 悪い指示(精度 低):

「この記事のスキーマを作って」

→ AIは、著者が誰なのか(`author`)、運営母体(`publisher`)が何なのか知りません。結果、最も重要なE-E-A-Tシグナル(著者性・信頼性)が欠落したスキーマが出来上がります。 - 良い指示(精度 高):

「`author`の`name`は『prompter-note.com』で、`url`は『https://prompter-note.com/』です。この記事の公開日は『2025-11-07』です。この情報(文脈)を使ってスキーマを作ってください」

→ S2で私たちがやったことです。AIに「推測」させるのではなく、「事実(文脈)」を明確に与える。これにより、AIは思考のリソースを「スキーマの正確な構築」という本来の目的に集中できます。

運営者(私)の視点(E-E-A-T):

AIは「記憶力抜群の天才」ではなく、「直前の会話しか覚えていない健忘症の天才」だと考えるべきです。S3で「私の状況:私は非エンジニアです」と文脈を与えたからこそ、AIは私たちを「技術者」として扱わず、「翻訳者」として振る舞ってくれたのです。

3. なぜ「思考プロセス」を分解させるのか?

これが、AIプロンプトの最上級テクニック、「思考の分解(Chain of Thought)」です。

人間でさえ、一度に「全部やっておいて」と言われると、パフォーマンスが落ちます。AIも同じです。複雑なタスクを一度に要求すると、AIは混乱し、表面的で質の低い回答を返します。

- 悪い指示(精度 低):

「PSIレポートを良くして」

→ AIは「何を」「どう良くするのか」が分からず、「一般的なアドバイス」(例:画像を圧縮しましょう)しか言えません。 - 良い指示(精度 高):

S3のプロンプトを思い出してください。私たちはAIに、一度に「良くして」とは言いませんでした。- 指示1: 「専門用語」を「翻訳」してください。

- 指示2: 「優先順位」をつけてください。

- 指示3: 「具体的なTO-DOリスト」を作成してください。

このように、私たちがAIに「思考してほしい順番」をあらかじめ指示することで、AIは「ステップ1:翻訳、ステップ2:優先度付け、ステップ3:リスト化」というプロセスを踏んで考え始めます。

運営者(私)の視点(E-E-A-T):

「思考の分解」こそが、AIを「敏腕コンサルタント」に変える鍵です。 S2のFAQプロンプトでも、私たちは「①本文からQ&Aペアを分析・抽出し、②本文にない情報を含めず(禁止事項)、③JSON-LDを生成する」という3ステップの思考を指示していました。 この「思考プロセス」の指示こそが、S2とS3であの高精度なアウトプットを生み出した「心臓部」なのです。

これらの「①役割」「②文脈」「③思考の分解」は、AIブログ運営術だけでなく、AIにあらゆる仕事をさせる上で必須となる「OS」の知識です。ぜひ、あなたがプロンプトを作る際の「思考法」として取り入れてみてください。

そして、この3ステップの思考法こそが、私がこのブログ(prompter-note.com)で一貫してお伝えしている『AIブログの成果は「プロンプト」が9割だった』の「9割」の部分であり、AIを単なる道具から『AIが「敏腕編集者」に変わる瞬間』を実現させるための「心臓部」なのです。

まとめ:AIを「執筆」から「サイト全体の最適化」へ。技術的SEOアシスタントを手に入れよう

お疲れ様でした。この記事では、AIブログ運営者が最も「後回し」にし、そして挫折しがちな「技術的SEO」という名の分厚い壁を、AI自身の力を借りて乗り越えるための具体的な「技術」と「思考法」を、私自身の失敗談(E-E-A-T: 経験)も交えながら徹底的に解説してきました。

私たちが学んだ「武器」を振り返ってみましょう。

- AIによる「スキーマ(情報ラベル)」自動生成(S2):

AIに記事本文を読み込ませ、「Articleスキーマ」や「FAQスキーマ」といった難解なJSON-LDを、エラーなく安全に生成させるプロンプト。 - AIによる「CWVレポート」翻訳術(S3):

PageSpeed Insights の難解な専門用語をAIに「翻訳」させ、「あなたが今すぐやるべきこと」を非エンジニアでも分かる言葉で指示させるプロンプト。 - AIの精度を最大化する「思考法」(S4):

上記2つを可能にした「①役割(ペルソナ)」「②文脈(コンテキスト)」「③思考の分解」という、AIを「使いこなす」ための核心的なロジック。

AIは「ライター」から「技術コンサルタント」へ

この記事を通して、私が一貫してお伝えしたかったこと。 それは、「AIの役割を『執筆』だけに限定しないでほしい」という、AI時代の新しいブログ運営術です。

S1で、AIが作るコンテンツを「中身(料理)」、技術的SEOを「器(サイト)」と例えました。

私たちは、AIを「中身(料理)」を作るライターとして使うことにはもう慣れています。 しかし、AIは「器(サイト)」を整備するための「技術コンサルタント」や、難解なレポートを読み解く「翻訳者」としても、S2やS3で見たように、超一流の働きをしてくれます。

AIでE-E-A-Tの高い「中身」を書き、同時に、AIでGoogleに評価される「器(技術)」も整える。 この両輪を回してこそ、あなたのブログの価値は最大化され、Googleと読者の両方から「信頼」されるサイトへと進化していきます。

今日から、あなたのAIを「執筆アシスタント」から、「サイト全体の最適化」を担う「技術的SEOアシスタント」へと昇格させてあげてください。

AIは、あなたが「技術的な壁だ」と諦めていた領域でこそ、最高の「相棒」になるはずです。

おすすめ関連記事

- AIブログの成果は「プロンプト」が9割だった

- AIが「敏腕編集者」に変わる瞬間 – AIプロガーが知らないと損する高度な指示テクニック集

- AIブログは審査に通る? 「E-E–AT」 で紐解くアドセンス合格完全ガイド

AI技術的SEO:最初の一歩チェックリスト

長い記事を最後までありがとうございました。 知識を「行動」に変えるため、まずはこの3つの「小さな一歩」から始めてみてください。

- □ ステップ1:CWVの「ボーナスステージ」をクリアする (S3)

- まずは、あなたのブログの「CLS(画面のガタツキ)」を「良好(0.1以下)」にしましょう。

- TO-DO: 記事内の主要な画像すべてに「幅(width)」と「高さ(height)」が指定されているか確認する(WordPressなら画像ブロックの設定で可能です)。

- □ ステップ2:PSIレポートをAIに「翻訳」させてみる (S3)

- PageSpeed Insights であなたのトップページを測定し、S3の「PSI翻訳プロンプト」に診断結果を貼り付けてみましょう。

- TO-DO: AIが「翻訳」した「優先順位1位」の改善策だけ、今週末に試してみる。

- □ ステップ3:「情報ラベル」を1記事だけ実装する (S2)

- あなたのブログで最も読まれている記事を1つ選びます。

- TO-DO: S2の「Articleスキーマ」と「FAQスキーマ」生成プロンプトを使い、JSON-LDを生成させ、Googleの「リッチリザルト テスト」で「有効」と表示されるか検証してみる。

この記事へのコメントはありません。