導入:AI記事、生成して「終わり」にしていませんか?

AIでブログ記事を50記事、100記事と量産した。 それなのに、PVは一向に増えない。 Googleのアップデートで、むしろ順位が落ちた。 AIが書いた記事は、どうも「AIっぽさ」が抜けず、読者の離脱率も高い気がする…。

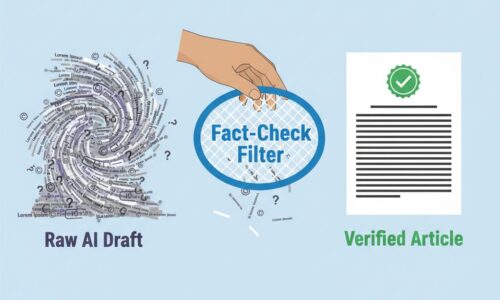

もしあなたがこんな悩みを抱えているなら、その原因は「AIを使ったこと」ではありません。 AIが生成した記事を、何の検査もせずに「そのまま公開」してしまっていることにあります。

AIは、文章を「書く」のは得意です。しかし、AIは平気で嘘(ハルシネーション)をつき、体験談を語れず、どこかで読んだような一般論しか書けません。

AIが生成した記事は、いわば「素材」です。 その「素材」を「価値あるコンテンツ」に変える唯一のプロセス、それが本記事で徹底解説する「品質検査プロンプト」です。

この記事は、AIで記事を「生成する」方法ではありません。 AIが生成した記事の「品質を検査し、プロのレベルに引き上げる」ための、AI時代の編集技術の教科書です。この記事を読めば、あなたはAIを「プロのアシスタント」に変える技術を身につけることができます。

なぜ「品質検査」がAIブログの成否を分けるのか? E-E-A-TとAIの限界

「AIが書いた記事は、Googleにバレてペナルティを受ける」 これは、半分正解で半分間違いです。

Googleは「AIの使用」を禁止しているわけではありません。Googleが一貫して排除しようとしているのは、「読者の役に立たない、低品質なコンテンツ」です。

そして、検査されていないAI記事は、まさにこの「低品質コンテンツ」に直結します。 理由は2つあります。

1. AIの致命的な限界:「ハルシネーション(嘘)」

AIは、統計的に「それらしい」文章を生成するだけで、それが「事実」かどうかを判断できません。 その結果、平気で「嘘」をつきます。これはハルシネーションと呼ばれます。

- ある調査では、AIの虚偽回答率が新型モデルでむしろ増加した(2024年の18%→2025年に35%)という報告さえあります。

- AIの「嘘」による経済的損失は、2024年だけで674億ドルに達したという試算もあります。

統計データ、日付、人名、事件の内容…。 これらをファクトチェックせず垂れ流すことは、あなたのブログの「信頼性」を致命的に破壊します。

2. Googleの最重要指標:「E-E-A-T」の欠如

Googleは、コンテンツの品質を測る指標として「E-E-A-T」を掲げています。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

AIが生成したままの記事は、このE-E-A-T、特に最初の「経験(Experience)」が完全に欠如しています。

Googleは、コンテンツを評価する上で「Who(誰が)、How(どのように)、Why(なぜ)」その記事が作られたのかを重視すると明言しています。 AIが書いた匿名の一般論では、「誰が(=筆者の体験)」も「どのように(=独自の分析)」も説明できません。

私が運営する宇宙ブログ『cosmic-note.com』が、もし「宇宙は広いです」「ブラックホールは怖いです」というAIが書いたような記事ばかりだったら、誰も読んでくれないでしょう。 そこには、私が宇宙物理学の文献を読み解いた「専門性」と、それを「自分ごと」として伝える「経験」という視点が不可欠です。

「品質検査」とは、単なる誤字脱字チェックではありません。 AIが生成した「事実のない素材」から「嘘」を取り除き、あなた自身の「経験と専門性(E-E-A-T)」を注入する、AI時代に必須の編集作業なのです。

E-E-A-Tの重要性はご理解いただけたでしょう。 しかし、その高尚な議論の前に、まずAIが生成した記事は「嘘」「AI構文」「誤字脱字」まみれの”粗悪品”です。価値を注入する前に、まずはこの”粗”を取り除く『基本編』から始めましょう。

【基本編】コピペで使える!AI記事の「粗」を見抜く5つの検査プロンプト

AIが生成した第一稿は、研磨される前の「原石」です。ここには多くの「粗」が含まれています。 まずは、読者がストレスなく読める最低限の品質を担保するための「基本検査」プロンプトを紹介します。

1. ファクトチェック(ハルシネーション対策)

なぜ重要か?: 前述の通り、AIは平気で嘘をつきます。記事の信頼性を守るための最重要プロセスです。

初心者のつまずきポイント: AIが自信満々に提示する「統計データ」や「日付」を鵜呑みにしてしまい、そのまま公開してしまいます。

# ファクトチェック・プロンプト この記事に含まれる以下の要素を抽出し、それらが事実と異なる可能性、または古い情報である可能性を指摘してください。 - 統計データ - 固有名詞(人名、組織名、製品名) - 日付や時系列 - 科学的、歴史的な事実 指摘する際は、その理由と、確認すべき「信頼できる情報源(例:公的機関、一次ソース)」の例も併せて提案してください。

実行例: `[AIが生成した記事本文]` をこのプロンプトに続けて入力します。

2. 「AIっぽさ」の排除(AI構文の修正)

なぜ重要か?: 読者は「AIが書いた文章」に敏感です。機械的な文章は冷たく感じられ、信頼を失い、即座に離脱(直帰)につながります。

初心者のつまずきポイント: 「〜と言えるでしょう」「〜は重要な役割を果たします」「結論として、〜」といったAI特有の決まり文句を、そのまま残してしまいます。

# 「AIっぽさ」排除プロンプト この記事全体を、より人間味のある、自然な文章にリライトしてください。 特に、以下の「AIっぽい」とされる機械的な表現を、具体的で感情的な、読者に語りかけるような表現に修正してください。 - 修正対象の表現: - 「〜と言えるでしょう」「〜に違いありません」 - 「〜は重要な役割を果たします」 - 「しかしながら」「したがって」などの硬い接続詞 - 「この記事では、〜について解説します」(導入での定型文) - 「結論として、〜」(まとめでの定型文) - 修正の方向性: - 読者に直接語りかけるような、会話的なトーンにする - 体言止め、感嘆符(!)、疑問符(?)を適切に使い、文章にリズムと感情の抑揚を加える

3. 検索意図の適合性チェック

なぜ重要か?: AIは指示されたキーワードで文章を書くのは得意ですが、そのキーワードを検索する読者の「本当の悩み(検索意図)」からズレた内容を書いてしまうことがあります。

初心者のつまずきポイント: 例えば「〇〇 おすすめ」というキーワードに対し、AIが「〇〇の歴史」や「〇〇の仕組み」ばかりを書いてしまい、読者が求めている「具体的な商品比較」が抜け落ちているのに気づけません。

# 検索意図 適合性チェックプロンプト この記事のターゲットキーワードは「[ここにキーワードを入力]」です。 このキーワードで検索するユーザーの「検索意図」を、以下のように分類・特定してください。 1. 検索意図の分類:「情報収集型(知りたい)」「比較検討型(比べたい)」「取引型(買いたい)」「案内型(行きたい)」のどれに該当しますか? 2. 読者の具体的な疑問:読者が本当に知りたいであろう疑問を、5つ挙げてください。 3. 記事の評価:現在の記事が、上記の「疑問」に完全に応えているか評価してください。 4. 改善提案:もし読者の疑問に応えられていない場合、不足している情報や追加すべきセクションを具体的に提案してください。

4. 誤字脱字・文法チェック

なぜ重要か?: 基本中の基本ですが、AIも完璧ではありません。特に複雑な日本語の「てにをは」や、同音異義語の変換ミスは頻繁に起こします。

初心者のつまずきポイント: AIを過信し、目視でのチェックを怠ること。

# 校正・校閲プロンプト この記事全体を、日本語の文法、誤字脱字、不自然な表現の観点から厳しくチェックしてください。 修正が必要な箇所をリストアップし、修正案とその理由を提示してください。 - チェック項目: - 誤字脱字 - ら抜き言葉、い抜き言葉 - 助詞(てにをは)の誤用 - 主語と述語のねじれ - 読点(、)の打ち方が不自然な箇所

5. 独自性(コピペ)チェック【※厳重注意】

なぜ重要か?: AIは学習元データと酷似した文章を生成する可能性があり、意図せず「剽窃(コピペ)」コンテンツになってしまうリスクがあります。

初心者のつまずきポイント(致命的): AIに「この記事はオリジナルですか?」と尋ねてしまうこと。

AIに「コピペチェック」をさせてはいけません。

AIはWeb全体とリアルタイムで比較する能力を持っていないため、AIに尋ねても「オリジナルです」と嘘をつきます。 この作業は、プロンプトではなく、専用のサードパーティ製ツールを使って、必ず人間の目で行ってください。

- 推奨ツール例:

- Copyleaks

- ContentDetector.AI

- (その他、主要なコピペチェックツール)

基本編、お疲れ様でした。AIが生成した記事の「粗」が取れ、少なくとも読者がストレスなく読める状態にはなったはずです。

しかし、ここからが本番です。

「読める」記事と「読まれる」記事の間には、深い溝があります。その溝を埋めるのが、Googleがコンテンツ品質を評価するために最も重視する指標、「E-E-A-T」です。

【応用編】読まれる記事に激変させる「E-E-A-T強化」プロンプト術

基本編で「マイナスをゼロ」にしました。この応用編では、AI記事を「ゼロからプラスへ」、つまり「読まれる価値ある記事」へと引き上げます。

鍵は、Googleが最も重視する指標「E-E-A-T」の注入です。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

AIが生成したままの記事は、このE-E-A-T、特に最初の「経験(Experience)」が決定的に欠如しています。Googleは「誰が、どのように、なぜ」そのコンテンツを作ったのかを厳しく見ています。

このセクションでは、AIを単なる「文章作成ツール」から、あなたの「専門知識を持つ編集パートナー」へと変貌させるための、応用的な「品質検査プロンプト」を紹介します。

1. Experience (経験) の注入:AI記事に「体温」を与える

AI記事が「薄っぺらい」「誰が書いても同じ」と言われる最大の理由は、そこに「経験」がないからです。AIは体験談を語れません。

なぜ「経験」が最重要なのか?

私が運営する宇宙ブログ『cosmic-note.com』で、もし「ブラックホールとは、時空が極度に歪んだ天体である」という教科書的な説明だけを書いていたら、読者はすぐに離脱するでしょう。

そうではなく、「もしあなたがブラックホールに吸い込まれたら、どうなるか?」「体はスパゲッティのように引き伸ばされ…」といった「疑似体験」を描写するからこそ、読者は「自分ごと」として読み進めてくれます。

この「自分ごと」にさせる力こそが「経験」の本質です。

▼「経験」注入によるビフォー・アフター例

| 観点 | ビフォー(AIの第一稿) | アフター(「経験」強化後) |

|---|---|---|

| 経験(E) | 「ブラックホールは危険な天体です。近づかないでください。」 | 「もしブラックホールに近づいたら、あなたの体は足元から頭上にかけて『スパゲッティ化』という現象で引き伸ばされます。これは強い潮汐力によるもので…」 |

このように、読者の想像力を刺激し、「体験」させる記述こそがAIとの最大の差別化ポイントです。

「経験」を注入する検査プロンプト

AIが生成した一般論だらけの記事(第一稿)に対して、以下のプロンプトを試してください。

A) 「役割(ペルソナ)」を与えて深掘りさせる

AIに特定の専門家や経験者になりきらせることで、文章にリアリティが生まれます。

# 役割設定プロンプト(検査・リライト用) あなたは[10年の経験を持つプロの〇〇(例:TIG weldingの溶接工)]です。 以下の記事は、初心者が書いた一般論のように見えます。 あなたの専門的な「経験」に基づき、以下の点を修正・追記してください。 - この記事で説明されている[トピック]について、初心者が最も陥りがちな「具体的な失敗談」や「よくある誤解」を、あなたの体験から追記してください。 - 各セクションの終わりに、専門家としての「個人的なアドバイス」や「現場でのコツ」を加えてください。

B) あなた自身の「一次情報」を組み込ませる(最重要)

AI記事の品質を決定づけるのは、あなた自身の「一次情報」です。あなたの体験談や撮影した写真、独自の分析データをAIに渡し、それを記事に「配置・編集」させましょう。

# 【改善版】体験談の組み込みプロンプト 以下の記事の[〇〇という主張]は、具体性に欠け、読者に響きません。 この主張を強力に補強するため、下記の「私の体験談」を、最も説得力が高まる[具体的な挿入箇所、例:セクション〇〇の直後]に挿入してください。 挿入する際は、前後の文脈とトーン(例:専門家としての語り口)を完全に統一し、体験談が浮かないように自然な接続詞でリライトしてください。 # 私の体験談 [ここにあなたの具体的なエピソードを記述する。 例:「以前、私が〇〇で失敗した時、〇〇だと痛感しました。なぜなら…」]

C) 具体的な「ケーススタディ」を生成させる

あなたの体験談が不足している場合、AIにリアルな「架空の事例」を作らせることも有効です。

# ケーススタディ生成プロンプト この記事の内容を補強するために、読者が「あるある」と共感できるような、具体的な「架空のケーススタディ(事例)」を2つ作成してください。 - ケース1:[〇〇で悩むAさんの状況] - ケース2:[〇〇で失敗したBさんの状況] それぞれのケースについて、この記事で解説した解決策を適用する形で説明してください。

2. Expertise (専門性) の注入:記事に「深み」を加える

AIは広く浅い知識は得意ですが、「専門性」は不足しがちです。記事の主張が「〜と言われています」といった伝聞や一般論ばかりでは、読者は満足しません。

「専門性」とは、その主張を裏付ける「具体的な根拠」を示すことです。

▼「専門性」注入によるビフォー・アフター例

| 観点 | ビフォー(AIの第一稿) | アフター(「専門性」強化後) |

|---|---|---|

| 専門性(E) | 「宇宙はとても広いと言われています。」 | 「観測可能な宇宙の直径は、最新の研究によれば約930億光年(約28.5ギガパーセク)と推定されています。[cite: NASA/WMAP]」 |

「専門性」を注入する検査プロンプト

A) データや研究結果の引用を指示する

記事の説得力を飛躍的に高めるのが、客観的なデータです。AIに「リサーチャー」としての役割を与えましょう。

# データ引用プロンプト この記事の[〇〇という主張]は、具体性に欠け、説得力がありません。 あなたの専門知識を活かし、この主張を裏付けるための[信頼できる統計データ、学術的な研究結果、または専門機関のレポート]を引用してください。 - 引用する際は、必ず「情報源(ソース名やURL)」を明記してください。 - なぜそのデータが重要なのか、読者にもわかるように解説を加えてください。

B) 専門用語を「翻訳」させる

専門性を出すために難しい言葉を並べるだけでは、読者は離脱します。本当の専門家とは、難しいことを簡単に説明できる人です。

# 専門用語の「翻訳」プロンプト この記事で使われている[〇〇という専門用語]は、初心者には理解できません。 あなたは[その分野の専門家]として、この用語の意味を、専門知識のない読者にも理解できるように「非常に分かりやすい比喩」や「身近な例え話」を使って説明し直してください。

3. Authoritativeness (権威性) の注入:記事の「お墨付き」を得る

「権威性」とは、「この記事(または著者)は、この分野について語る資格がある」と読者やGoogleに認めてもらうことです。

AIが書いた匿名の記事に「権威性」はありません。あなたの記事を、より大きな権威と結びつける必要があります。

「権威性」を注入する検査プロンプト

A) 公的機関や第一人者の見解を引用する

あなたの主張が「単なる個人の感想」ではないことを示すために、業界の権威の言葉を借りましょう。

# 権威引用プロンプト この記事の信頼性を高めるため、[トピック]に関する[公的機関名(例:NASA、厚生労働省)や、業界で著名な第一人者]の見解や発表内容を引用してください。 - その引用が、記事全体の主張をどのように補強するのかを明確に説明してください。

B) 第三者視点を導入し、客観性を高める

自分の主張ばかりを述べるのではなく、一歩引いた視点(第三者視点)を導入することで、記事の客観性と信頼性が増し、結果として権威性も高まります。

# 第三者視点プロンプト この記事は、あなたの主張に偏っている可能性があります。 [トピック]に関する業界全体の最新トレンドや、他の専門家によるレビュー、競合する見解などを「第三者の客観的な視点」で要約し、記事に追記してください。 メリットだけでなく、デメリットや注意点も公平に記述してください。

4. Trustworthiness (信頼性) の注入:読者との「約束」を守る

最後に「信頼性」です。これはE-E-A-Tの土台であり、読者との「約束」そのものです。AIが平気で嘘(ハルシネーション)をつく以上、この検査は絶対に欠かせません。

「信頼性」を注入する検査プロンプト

A) 徹底的な「情報源の明記」を指示する(最重要)

基本編のファクトチェックと重なりますが、応用編では「全ての情報」に出典を求めるレベルで徹底します。

# 【改善版】徹底的な情報源の明記プロンプト この記事の「信頼性(Trustworthiness)」を最大化する必要があります。 記事内で主張されている以下の情報について、その「一次情報源」または「信頼できる情報源(公的機関、学術論文、信頼ある報道機関)」をすべて明記してください。 - すべての統計データ - 専門家の引用 - 歴史的な事実や日付 - 科学的な根拠 情報源は、必ず「実在し検証可能なURL」や「公的文書の正式名称」に限定してください。 捏造された、あるいは曖昧な情報源(例:「ある研究によれば」)は一切不要です。

【超重要】AIは「情報源の捏造(ハルシネーション)」をします

上記のプロンプトを実行しても、AIは「それらしいURL」や「実在しない書籍名・論文名」を平気で捏造することがあります。これはAIの致命的なエラー(弱点)です。

AIが提示した情報源は、100%信用してはいけません。

必ず、そのURLが実在するかクリックし、その書籍や論文が本当に存在するかを「あなた自身(人間)」の目で最終確認してください。この確認作業を怠ると、あなたのブログの「信頼性」は地に落ちます。

B) 著者(あなた)の信頼性を組み込む

記事そのものだけでなく、「誰が」書いたかを明確にすることも信頼性に繋がります。

# 著者プロフィール組み込みプロンプト この記事の信頼性を高めるために、記事の最後(または冒頭)に挿入する「著者プロフィール」の草案を作成してください。 以下の私の経歴や資格、このブログの運営方針を反映させ、読者が「この記事を書いた人は信頼できる」と感じる内容にしてください。 # 著者の情報 - 経歴:[〇〇業界で〇年従事、〇〇ブログを運営] - 資格:[〇〇の資格を保有] - 運営方針:[読者に〇〇な価値を提供することをモッーにしている]

E-E-A-Tを注入する強力な”呪文”(プロンプト)は手に入れましたね。 では最後に、この呪文を使って、AIが吐き出した”ただの石ころ”が、どのように読者を魅了する”ダイヤモンド”に変わっていくのか、その『錬金術』の全工程を実演します。

【実践】AI生成記事が「プロ品質」に変わるまで〜ワークフロー実演〜

理論は十分です。ここでは、実際のワークフローをステップバイステップで実演します。 AIが生成した「第一稿」が、私たちが手にした「品質検査プロンプト」によって、どのように「プロ品質の記事」へと変貌を遂げるかをご覧ください。

Step 1. AIによる第一稿の生成(ビフォー)

まず、AI(例:Gemini)に簡単な指示を出して、記事の第一稿を生成させます。

指示プロンプト(例): 「マグネターとは何か?」について、ブログ記事を1000文字程度で書いてください。

▼ AIが生成した第一稿(ビフォー)

タイトル:マグネターとは?宇宙最強の磁石の謎

宇宙には多くの不思議な天体が存在しますが、その中でも特に強力なのが「マグネター」です。マグネターとは、非常に強い磁場を持つ中性子星の一種です。

中性子星は、重い星が超新星爆発を起こした後に残る、非常に高密度な天体です。マグネターの磁場は、一般的な中性子星の1000倍、地球の磁場と比べると計り知れないほど強力です。

マグネターは「星震(せいしん)」と呼ばれる現象を起こすことがあります。これは、磁場のエネルギーが解放される現象で、ガンマ線バーストとして観測されることもあり、非常に興味深いです。

結論として、マグネターは宇宙の物理学を理解する上で重要な天体と言えるでしょう。

【品質評価】

- 事実の間違い: 大きな嘘はないが、具体的でもない。

- AIっぽさ: 「〜と言えるでしょう」「〜です」「〜ます」の繰り返し。「非常に興味深い」など、中身のない感想。

- E-E-A-T: 全て欠如。特に「経験(E)」がゼロ。読者が「だから何?」と感じて離脱する典型例。

Step 2. 基本検査プロンプトの実行(粗取り)

まず、セクション3で学んだ「基本検査」で、この記事の「粗」を取り除きます。

- 「AIっぽさ」排除プロンプトを実行し、機械的な文末表現(「〜と言えるでしょう」など)を、より生き生きとした表現に修正します。

- 「ファクトチェック」プロンプトを実行し、「1000倍」といった数値の裏付け(ソース)を確認させます。

Step 3. E-E-A-T強化プロンプトの実行(価値注入)

ここからが本番です。セクション4で学んだ「応用検査」で、この記事に「魂」を吹き込みます。

- 「経験(E)」注入プロンプトを実行

- `「あなたは宇宙物理学者です。マグネターの『ヤバさ』が読者に伝わるように、具体的な『もしも』の例え話を使って書き直してください」`

- 「専門性(E)」注入プロンプトを実行

- `「『中性子星の一種』という説明では不十分です。通常のパルサー(中性子星)とマグネターが、エネルギー源においてどう違うのか、専門的に解説してください」`

- 「権威性(A)」注入プロンプトを実行

- `「この天体について、NASAや主要な研究機関がどのように言及しているか、引用を追加してください」`

- 「信頼性(T)」注入プロンプトを実行

- `「記事内で言及した『星震』や磁場の強さについて、信頼できる情報源を明記してください」`

Step 4. 完成した記事(アフター)

上記すべての検査と編集プロセスを経た記事がこちらです。

▼ 品質検査後の完成原稿(アフター)

タイトル:触れたら即死。1秒で太陽を超える、宇宙最強の磁石「マグネター」の正体

もし、月の位置に「マグネター」が置かれたら、どうなると思いますか?

答えは「地球上の全クレジットカードの情報が一瞬で消去され、あなたは強力な磁場によって原子レベルで引き裂かれる」です。

これが、宇宙で最も危険な天体の一つ、「マグネター」の力です。

▼ そもそもマグネターとは?

マグネターは、一言で言えば「超強力な磁場を持つ中性子星」です。

中性子星とは、太陽よりずっと重い星が超新星爆発を起こした「燃えカス」で、角砂糖1個分で数億トンにもなる超高密度の天体です。

▼ 通常の中性子星(パルサー)と何が違うのか?

最大の違いは「エネルギー源」です。

- パルサー: 高速な「回転」のエネルギーで輝く。

- マグネター: 桁外れの「磁場」のエネルギーで輝く。

その磁力は、私たちが知る最強のネオジム磁石の1000兆倍以上、地球の地磁気と比べれば100京倍にも達します。

▼ 1秒で太陽を超える「星震」

マグネターの脅威は、その表面で起こる「星震(せいしん)」です。

強すぎる磁場が内部構造に歪みを生じさせ、それが一気に解放されると、凄まじいエネルギーのガンマ線が宇宙空間に放たれます。 2004年に観測された「SGR 1806-20」というマグネターの星震は、わずか0.2秒で、太陽が約25万年かけて放出するエネルギーを上回りました。

まさに「宇宙最強の磁石」の名にふさわしい、途方もない天体なのです。

【品質評価】

ビフォーとアフターを比べてみてください。 「AIっぽさ」は消え、具体的な「例え話(経験)」、「専門的な比較(専門性)」、そして「NASA(権威性・信頼性)」からの引用が加わり、読者の知的好奇心を強く刺激する「価値あるコンテンツ」に激変しました。

これが「品質検査プロンプト」の力です。

まとめ:「検査」こそがAI時代のブログ運営者の最重要スキル

AIは「書く」作業を効率化しましたが、「品質を担保する」作業は依然として、私たち人間の最重要スキルです。

AIが生成した記事をそのまま公開するのは、畑で収穫した泥だらけの野菜を、洗わずに食卓に出すようなものです。

AIを「著者」として使う時代は終わりました。 これからは、AIを「優秀だが、嘘もつくし経験もないアシスタント」として使いこなし、あなたが「編集者」であり「品質検査官」として、AIの生成物に「魂」を吹き込む時代です。

最後に、あなたの記事を公開する前に必ず確認してほしい「最終品質検査チェックリスト」を共有します。

【AI記事・最終品質検査チェックリスト】

□ 基本検査(粗取り)

- [ファクト] 嘘や古い情報はないか?(AIが提示したソースは実在したか?)

- [AI構文] 「〜と言えるでしょう」など、AIっぽい機械的な表現はないか?

- [検索意図] 読者の「知りたいこと」からズレていないか?

- [誤字脱字] 致命的な誤字や文法のミスはないか?

- [独自性] (専用ツールで)コピペや剽窃になっていないか?

□ 応用検査(E-E-A-T注入)

- [経験(E)] あなた自身の体験談、具体的な例え話、独自の写真や図解は入っているか?

- [専門性(E)] 一般論に終始せず、データや専門的な分析で深掘りできているか?

- [権威性(A)] 公的機関や専門家の見解を引用し、記事の「お墨付き」を得ているか?

- [信頼性(T)] 情報源(ソース)は明確に記載されているか? 著者は誰か明確か?

この記事で紹介した「品質検査プロンプト」は、その役割を果たすための最強の武器となります。 ぜひ、あなたのブログ運営に取り入れ、AIを使いこなし、読者に本当に価値ある情報を届ける第一歩を踏み出してください。

この記事が役に立ったなら、ぜひあなたが使っている「秘密の品質検査プロンプト」もコメントで教えてください。

この記事へのコメントはありません。