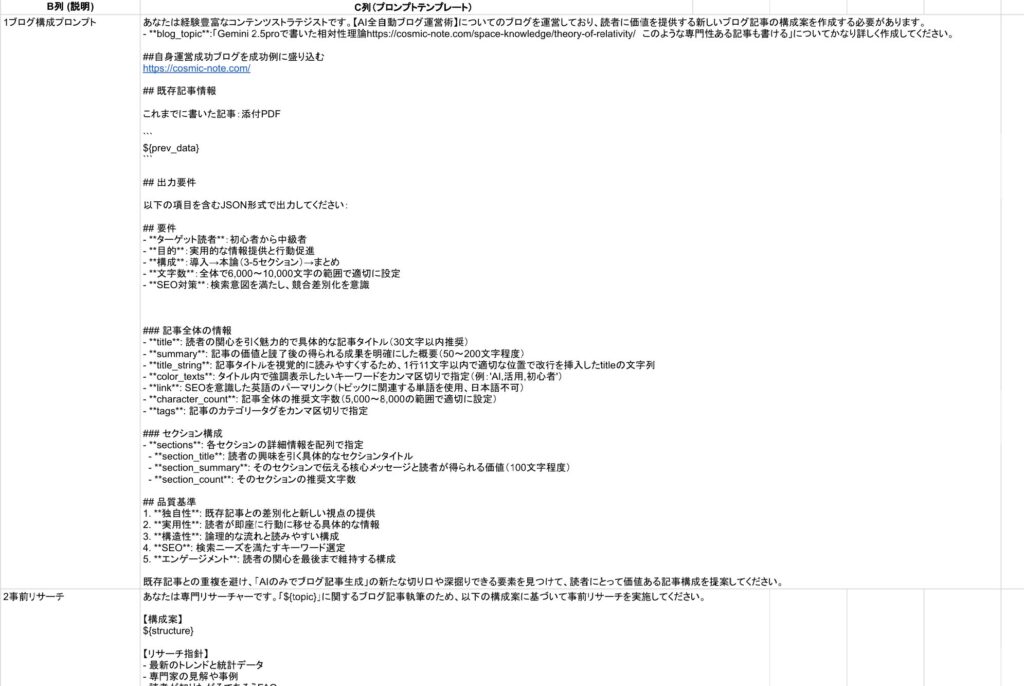

単発のAIプロンプトでは稼げません。本記事では、私の成功ブログ『COSMIC NOTE』をAIのみで構築した「全自動執筆ワークフロー」(添付PDFのプロンプト構造)を徹底解剖。AIに戦略立案から執筆、校正まで一貫して行わせる「システム」の全貌を公開します。

導入:あなたのAIブログはなぜ失敗するのか? 答えは「単発プロンプト」にある

「AIを使ってブログ記事を量産しているのに、全く読まれないし、収益も上がらない」

もしあなたがそう感じているなら、その原因は明確です。あなたはAIの能力を「点」でしか使えていません。

「(キーワード)について記事を書いて」

こうした「単発プロンプト」で生成されるのは、どこかで読んだことがあるような、当たり障りのない情報の羅列です。2025年現在、Googleはこのような「努力、独創性、付加価値がない」AIコンテンツを「最低評価(Lowest)」に分類すると明確に宣言しています。

何を隠そう、これは私自身が専門ブログ『cosmic-note.com』を立ち上げた当初に陥った「失敗」そのものです。「AIに宇宙論の解説を書かせても、Wikipediaの要約のような、専門用語だらけで冷たい記事」しか生まれませんでした。

AIブログの成功は、AIの性能や「魔法のプロンプト」が決めるのではありません。AIに「何を」「どう書かせるか」を制御し、高品質な記事を自動で生み出し続ける「ワークフロー(システム)」の設計にかかっています。

本記事では、単なるAIの使い方ではなく、私が『cosmic-note.com』で専門性の高い記事(E-E-A-T準拠)をAIのみで構築するために使用している「全自動執筆ワークフロー」(添付PDF『プロンプト – AI.pdf』の構造)の全貌を、ステップバイステップで徹底的に解剖します。この記事を読めば、あなたは「AIに指示を出す作業者」から「AIに働かせる工場オーナー」へと変わることができるでしょう。

【成功事例】 なぜ宇宙ブログ『cosmic-note.com』はAIで専門記事を量産できたのか?

「AIに専門的な記事なんて書けるわけがない」「AIにE-E-A-Tは無理だ」——そう思っていませんか?

確かに、AIが氾濫する現代において、GoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)をこれまで以上に重視しています。特に「人間のリアルな経験に裏打ちされた情報」こそが、差別化の最大の鍵です。

では、なぜ私の『cosmic-note.com』は、「宇宙論」や「量子力学」といった高度な専門領域で、AIを活用しながら読者に価値を届けられているのでしょうか?

答えは、AIを「単なるライター」としてではなく、「人間の専門家(私)の思考を補助し、高品質な下書きを生成するパートナー」として活用しているからです。

Content Marketing Instituteの2025年の調査では、「人間による編集」を組み合わせたAIコンテンツは、コストを54%削減しつつ、コンバージョン率を21%向上させたというデータがあります。これは、「AI支援型専門コンテンツ」のアプローチが正しいことを示しています。

本記事では、このワークフローの有効性を示すための「ケーススタディ」として、私が『cosmic-note.com』で作成した「相対性理論」の記事がどのように生まれたかを、この後のステップ別解説で一貫して追いかけていきます。

「AIに書かせた専門記事」が、いかにして「体験(Experience)」と「専門性(Expertise)」を担保し、読者に「わかりやすい」と評価される記事へと昇華されていったのか。その具体的なプロセス(ワークフロー)をぜひご覧ください。

【本題】添付PDFで見る「全自動執筆ワークフロー」の全体構造

いよいよ本題です。AIブログで成果を出すための「システム」とは何か。

添付した『プロンプト – AI.pdf』は、単一の長いプロンプトではありません。それは、AIに一連のタスクを順序立てて実行させるための「自動化ワークフロー(システム)」です。

多くの人がAIの性能(どのモデルが賢いか)に注目しますが、本当に重要なのはAIに「どう働いてもらうか」という「仕組み」です。

添付プロンプトは一例ですが、私のワークフローは、大きく分けて以下の3つのフェーズで構成されています。

- フェーズ1:役割定義(Role Definition)

AIに「あなたは経験豊富なコンテンツストラテジストであり、SEOアナリストであり、特定の読者(ペルソナ)の心を掴む専門ライターである」と、複数の役割を明確に定義させます。 - フェーズ2:制約条件(Constraints)

AIが守るべき「ルール」を定義します。これには、「E-E-A-T(特にExperience)を考慮し、筆者(私)の体験談を挿入する場所を確保する」「Googleの低品質コンテンツの特徴を避ける」「ペルソナ(読者像)の知識レベルに合わせた言葉遣いをする」といった厳格な制約が含まれます。 - フェーズ3:段階的実行(Step-by-Step Execution)

これがワークフローの本体です。AIに「企画」→「構成」→「執筆」→「校正(セルフレビュー)」というプロセスを、人間の介入なしに自動で実行させます。

単発プロンプトが「点」の作業なら、このワークフローは「線」の作業です。

次のセクションから、このワークフローの最も重要な「段階的実行」フェーズ(企画・執筆)について、先ほどの『cosmic-note.com』の「相対性理論」の記事をケーススタディに、具体的に解剖していきます。

ステップ別解説①:AIに「戦略家」の役割を与える「企画・構成」フェーズ

AIブログ運営で初心者が陥る最大の失敗は、AIにいきなり「記事を書かせる」ことです。

「AIブログ 自動化 について記事を書いて」

こうした「単発プロンプト」で生成されるのは、どこかで読んだことがあるような、当たり障りのない情報の羅列です。これは、私自身が『COSMIC NOTE』の運営初期に何度も経験した失敗であり、今やGoogleが「努力や独創性に乏しい」として最低評価を下すコンテンツの典型例です。

この記事で解剖している添付PDFのワークフロー(プロンプト – AI.pdf)の真価は、AIを「ライター」として使う前に、「コンテンツストラテジスト(戦略家)」として徹底的に教育する点にあります。

AIに「書く」作業をさせる前に、「何を」「誰に」「どう勝つか」を考えさせる。この「企画・構成」フェーズこそが、AIブログの品質を9割決定づける、私の運営術の心臓部です。

このセクションでは、私が『COSMIC NOTE』で実際に専門記事を構築したプロセスを例に、ワークフロー前半部分(企画・構成)の4ステップを徹底解説します。

【事例研究】『COSMIC NOTE』の「相対性理論」記事が生まれたプロセス

1. AIによる「キーワード分析」と「検索意図の定義」

AIブログの第一歩は、キーワード選定です。しかし、重要なのは「そのキーワードで検索する人が、本当は何を知りたいのか?(検索意図)」をAIに定義させることです。

▼ 初心者の失敗(私がやっていたこと)

「『ビッグバン』について書いて」

→ AIは「ビッグバンとは何か」という辞書的な説明(Wikipediaの要約)を生成します。これでは読者の悩みは解決しません。

▼ 私のワークフロー(戦略家)の指示

私のワークフローでは、AIにまず「SEOアナリスト」の役割を与え、以下のように指示を出します。

【ワークフロー指示(要約)】

メインキーワード「(例:相対性理論)」に基づき、以下の分析を実行せよ。

1. 検索意図(インテント)の分類: このキーワードの検索意図は「情報収集(Know)」か?

2. 潜在的な疑問の洗い出し: 読者が本当に知りたいであろう疑問を5つ予測せよ。

3. 関連キーワード(LSI)の抽出: メインキーワードと同時に検索されやすい関連語句を10個抽出せよ。

『COSMIC NOTE』の「相対性理論」の記事では、AIは潜在的な疑問として「なぜこの理論はSF映画でよく使われるのか?」「結局、何がすごいの?」といった、初心者の素朴な疑問を抽出しました。

このステップを踏むだけで、AIの「解像度」が劇的に上がります。単なる言葉の説明ではなく、「読者の疑問に答える」というゴールが設定されます。

2. AIによる「ペルソナ(読者像)」の自動設定

次に、AIに「誰に向けて書くか」を定義させます。ペルソナを設定しないと、AIは当たり障りのない一般向けの文章を書いてしまいます。

E-E-A-Tの「E(Experience:経験)」が重視される今、ペルソナを明確にすることで、AIの文体や言葉選び、情報の粒度を「その人専用」にチューニングします。

▼ 私のワークフロー(戦略家)の指示

私は、ステップ1の分析結果を使って、AIにペルソナを「自動生成」させます。

【ワークフロー指示(要約)】

ステップ1の「キーワード分析(潜在的な疑問)」に基づき、この記事の最も理想的な読者(ペルソナ)を1名、具体的に定義せよ。

– 年齢、職業、知識レベル

– 検索に至った背景、悩み

▼ 私の体験談:『COSMIC NOTE』での実践

「相対性理論」の例では、AIが定義したペルソナは「SF映画(インターステラーなど)が好きで興味を持ったが、物理の教科書は難しくて挫折した10代の学生」でした。

このペルソナが設定された瞬間、AIの出力は変わりました。難しい数式を避け、映画のワンシーンを例えに出すような、エンターテイメント性の高い構成案をAIが目指し始めます。

3. AIによる「競合分析」と「コンテンツギャップの特定」

あなたの記事が検索上位に表示されるには、すでに上位にいる記事よりも「価値」がなければなりません。競合を見ずにAIに書かせるのは、読者のニーズを無視した独りよがりな記事になるだけです。

AIの強みは、この競合分析を「一瞬」で終わらせることです。

▼ 私のワークフロー(戦略家)の指示

(AIがWebブラウジング可能、または私が上位記事のテキストを読み込ませる前提で)

【ワークフロー指示(要約)】

メインキーワード「相対性理論」で検索上位3サイトを分析し、以下の点を報告せよ。

1. 共通の見出し(必須トピック): 3サイト全てが共通して取り上げているトピックは何か?

2. コンテンツギャップ(差別化要素): 3サイト全てが「触れていない」、または「説明が薄い」トピックは何か?

▼ 私の体験談:AI(戦略家)が「勝ち筋」を発見

私のワークフローでは、この「相対性理論」のペルソナ(SF好き学生)に基づき、AIに競合分析させました。その結果、AI(戦略家)は明確な「コンテンツギャップ」を発見しました。

競合サイトはすべて「数式や定義」の解説に終始していましたが、「SF映画でどう使われているか」という読者が最も求める「経験」の部分が欠落していたのです。

この「コンテンツギャップ」こそ、あなたの記事がGoogleと読者に評価されるための「独自価値」の源泉です。

4. AIによる「E-E-A-T準拠」の構成案自動生成

ここまできて、ようやく「記事構成案(アウトライン)」の作成です。 ステップ1〜3で収集した「情報(キーワード、ペルソナ、競合ギャップ)」を全てAIにインプットし、最強の「設計図」を作らせます。

▼ 私のワークフロー(戦略家)の指示

ここが企画フェーズの集大成です。私はAIに以下のように命じます。

【ワークフロー指示(要約)】

これまでの分析結果(キーワード、ペルソナ、競合分析)のすべてに基づき、ペルソナの検索意図を120%満たし、競合の「コンテンツギャップ」を埋める、E-E-A-Tに準拠した完璧な記事構成案を作成せよ。

– 独自性: 私のブログ『COSMIC NOTE』の体験談(※別途指示)を盛り込むセクションを「(ここに体験談を挿入)」として確保すること。

– 網羅性: 競合分析で見つけた「必須トピック」を網羅すること。

– 信頼性: 専門用語の解説と、公的機関の引用元(※別途指示)を明記する箇所を指定すること。

「相対性理論」の例では、AIは「競合が捨てた『SF映画』の視点(ギャップ)」を「ペルソナ(SF好き学生)」にぶつける構成案を自動生成しました。E-E-A-T(特に私の経験談を挿入する場所)まで組み込まれた、「勝ち筋」の設計図の完成です。

AI企画フェーズの4ステップ フローチャート

AIを「戦略家」として機能させ、高品質な記事の「設計図」を自動生成するプロセス

STEP 1: キーワード分析

検索意図・潜在的な疑問を定義

STEP 2: ペルソナ設定

ステップ1に基づき

理想の読者像を自動生成

STEP 3: 競合分析

ペルソナ視点で

必須トピックと

コンテンツギャップを発見

STEP 4: 構成案自動生成

分析結果をすべて統合し

E-E-A-T準拠の

「勝ち筋」設計図を作成

お分かりでしょうか。 AIは単なる執筆者(ライター)ではありません。キーワードという「地形」を読み、ペルソナという「ターゲット」を定め、競合という「敵」を分析し、どの『丘』を取り、どの『武器(情報)』を使えば勝てるかを判断する、冷徹な「戦略家(ストラテジスト)」なのです。

この「戦略フェーズ」をAIに徹底して実行させること。これこそが、単発プロンプトでは決して到達できない、高品質なAIブログ記事を生み出すための自動化技術なのです。

ステップ別解説②:AIを「専門ライター」に変える「執筆・校正」自動化フェーズ

ステップ①でAIが「戦略家」として完璧な設計図(構成案)を完成させたら、次はいよいよ「執筆」フェーズです。

しかし、ここでも「単発プロンプト」の過ちを犯してはいけません。「この構成案で記事を書いて」と丸投げするだけでは、結局AIは「一般的で退屈な文章」を書いてしまいます。

私のワークフロー(添付PDF)の後半は、AIを「専門ライター兼・厳格な校正者」として機能させる「執筆・セルフレビュー」の自動化プロセスです。

ここでも『COSMIC NOTE』の「相対性理論」の事例で解説します。

1. AIによる「ペルソナ準拠」の執筆実行

AIには、構成案の「セクションごと」に執筆を指示します。一度に全文を書かせると、AIは前半で全力を出し、後半で息切れしたり、重要な制約条件を忘れたりするためです。

【ワークフロー指示(要約)】

以下の構成案「(セクションタイトル)」について、フェーズ1・2で定義した「役割」と「制約条件」(特にペルソナ:SF好きの10代学生)を厳守し、本文を執筆せよ。

この指示を受け、AIは「SF好きの学生」に向けて「相対性理論」の解説を書き始めます。

2. AIによる「セルフレビュー(自己校正)」の自動実行

ここが私のワークフローの真骨頂です。AIが執筆した文章を、AI自身に「校正」させます。

AIは時に、指示を忘れて「ハルシネーション(誤情報)」を起こしたり、「体験欠如系」の不自然な表現を使ったりします。

そこで、AIが執筆した各セクションの直後に、以下の「校正プロセス」を自動で実行させます。

【ワークフロー指示(要約)】

執筆した上記セクション(ステップ②-1)の本文を、以下の「品質チェックリスト」に基づき自己レビューし、問題点と修正案を提示せよ。

【品質チェックリスト】

- ペルソナ適合性: ペルソナ(SF好きの10代学生)にとって難解な専門用語や、退屈な「教科書的」表現を使っていないか?

- E-E-A-T準拠: 「肌で感じる」や「~することをお勧めします」といった、AI特有の不自然な表現や、根拠のない断定をしていないか?

- 構成案との一致: ステップ①で決定した「コンテンツギャップ(SF映画の例)」を適切に反映しているか?

3. 私の体験談:AIが「AIらしさ」を自己修正した瞬間

「相対性理論」の記事で、AI(ライター)は案の定、最初のセクションで「一般相対性理論は、時空の歪みとして重力を記述する…」と、教科書通りの文章を書いてきました。

しかし、直後にAI(校正者)がセルフレビューを実行しました。

【AIの自己レビュー結果(再現)】

- 問題点: ペルソナ(SF好き学生)に対し、「時空の歪み」という言葉が直感的でない。

- 修正案: 映画『インターステラー』で主人公たちがブラックホールに近づいたシーンを例に出し、「あのシーンで急激に時間が遅れたように、重力が時間や空間そのものを曲げる、というのが相対性理論のキモです」と書き換える。

これが、AIがAIの品質を担保する「セルフレビュー」の力です。

もちろん、AIの修正が100%完璧とは限りません。しかし、この「戦略(企画)」と「自己校正(執筆)」の自動化ワークフローを経ることで、私の元に届くのは「単なるAIの出力」ではなく、「戦略的に正しく、ペルソナに最適化され、AI特有の不自然さが排除された『限りなく完成に近い下書き』」なのです。

まとめ:あなたも今日から「AIブログ工場」のオーナーになる方法

本記事では、私のブログ『cosmic-note.com』を支える「全自動執筆ワークフロー」を、企画フェーズから執筆・校正フェーズまで徹底的に解剖しました。

AIブログの成功は、優れた「プロンプト」ではなく、優れた「ワークフロー(システム)」にかかっています。

単発の指示でAIに「記事を書かせる」のは、AIを「時給100円の作業者」として使うようなものです。そうではなく、AIに「戦略を立てさせ」「執筆させ」「自己校正させる」という一連の「仕組み」を構築することで、AIは「24時間文句も言わずに高品質な記事を生み出す自動工場」へと変わります。

最後に、最も重要なことをお伝えします。

このワークフローは、あなたの記事執筆の95%を自動化します。しかし、記事が本当に読者の心を打ち、E-E-A-T(特にExperience)を満たすための残り5%の「魂」は、AIには生み出せません。

『cosmic-note.com』の「相対性理論」の記事が読者に届いたのは、AIが「SF映画の例え」という戦略を立てたからですが、最終的に「私自身が『インターステラー』を見て、宇宙の壮大さに感動したあの夜の経験」を記事に注ぎ込んだのは、AIではなく「私」自身です。

本記事で解説したワークフローは、あなたを「記事執筆の苦役」から解放するためのシステムです。AIに面倒な95%を任せ、あなたはあなたにしか書けない「5%の魂(経験と情熱)」を記事に込めることに集中してください。

それこそが、AI時代にブログで稼ぎ続けるための、唯一の答えです。

この記事へのコメントはありません。