なぜAIで記事を書いても「公開」までに時間が溶けるのか?

こんにちは、AIブログ運営術を探求している筆者です。

あなたも、こんな経験はありませんか?

「よし、GeminiやChatGPTを使って、今日の記事本文が10分で書けた!AI最高!」

そう喜んだのも束の間、そこからが異様に長い。SEOを意識したメタディスクリプションを考え直し、記事の顔となるアイキャッチ画像のアイデアをひねり出し、X(旧Twitter)への投稿文を3パターン作る…。

気づけば、本文執筆は10分だったのに、公開ボタンを押すまでに1時間もかかっている。

これは、AIを使いこなそうとしている多くのブロガーが陥る「新しい落とし穴」です。かくいう私も、AI導入初期はまさにこの罠にハマっていました。

「AIで1日10記事書ける!」と息巻いていたのに、実際は公開待ちの記事が下書きフォルダに溜まっていく一方。「書ける」ことと「公開できる」ことは、まったく別だったのです。

このセクションでは、なぜAIで執筆が速くなったはずなのに、私たちの時間は解放されないのか?その「ボトルネックの正体」を、私自身の失敗談も交えながら解き明かします。

記事執筆後に現れる「3つの見えざる時間泥棒」

AIに執筆を任せた後、必ず私たちの前に立ちはだかる「付帯作業」。これこそが、新たなボトルネックです。特に、以下の3つが厄介です。

1. メタディスクリプション(SEOの門番)

単なる記事の要約ではありません。検索結果で読者のクリック率(CTR)を左右する「広告文」であり、SEOキーワードを詰め込みつつ、120文字程度に収める高度なライティング技術が求められます。

私の失敗談(E-E-A-T: Experience)

AIに「要約して」と頼んでも、平凡な文章しか出てきません。「もっとクリックしたくなるように」「キーワードを入れて」と指示を重ねるうちに、結局自分で書いた方が早かった…なんてことも。この作業だけで平気で15分が溶けていました。

2. アイキャッチ画像のアイデア出し(ブログの顔)

読者が記事を開くか決める重要な要素です。しかし、AIに記事本文を渡して「アイキャッチ画像作って」と頼んでも、記事の「象徴的な意味」を汲み取ったビジュアルはなかなか出てきません。

私の失敗談(E-E-A-T: Experience)

「この記事の『核心的なメタファー(比喩)』は何だろう?」と考えるのは、非常にクリエイティブで疲れる作業です。DALL-E 3やMidjourneyに投げる「指示書(プロンプト)」を考える段階で挫折し、「もうこれでいいや…」と妥協したアイキャッチで公開することも一度や二度ではありませんでした。

3. SNS投稿文(集客の矢)

記事を公開したら、次は集客です。特にX(旧Twitter)では、ブログのタイトルをそのまま貼り付けただけの投稿は、まず読まれません。読者の興味を引く「フック(掴み)」、記事の「核心的な価値」、そして「読むメリット」を、プラットフォームの文脈に合わせて書き換える必要があります。

私の失敗談(E-E-A-T: Experience)

私も当初、「【記事公開】AIブログの新しい書き方! [URL]」といった事務的な投稿をXに流すだけでした。当然エンゲージメントはほぼゼロ。「AIで記事は書けたのに、誰も読みに来ない」という本末転倒な状態でした。魅力的なフックをゼロから考えるのは、本文執筆と同じくらい重労働だったのです。

ボトルネックの正体:非効率な「AIとの往復」

なぜ、これらの作業に時間がかかってしまうのか?

それは、私たちがAIを「タスクごとに個別最適」で使おうとしているからです。

筆者のリサーチや一部の専門企業の分析によれば、これは「プロンプトのボトルネック」と呼ばれています。

具体的には、

- 「メタディスクリプション作って」とAIに投げる。

- 出力がイマイチで、「もっと短くして」と再プロンプトする。

- まだ平凡なので、「もっと読者の悩みに寄り添って」と再々プロンプトする。

この「AIとの往復ラリー」、Nav43のような専門企業の分析によれば、期待通りの出力を得るために1回のループで15分から30分を浪費しているケースも珍しくありません。

アイキャッチのアイデア出しも、SNS投稿文の作成も、すべて同じ「再プロンプトループ」に陥っていないでしょうか?

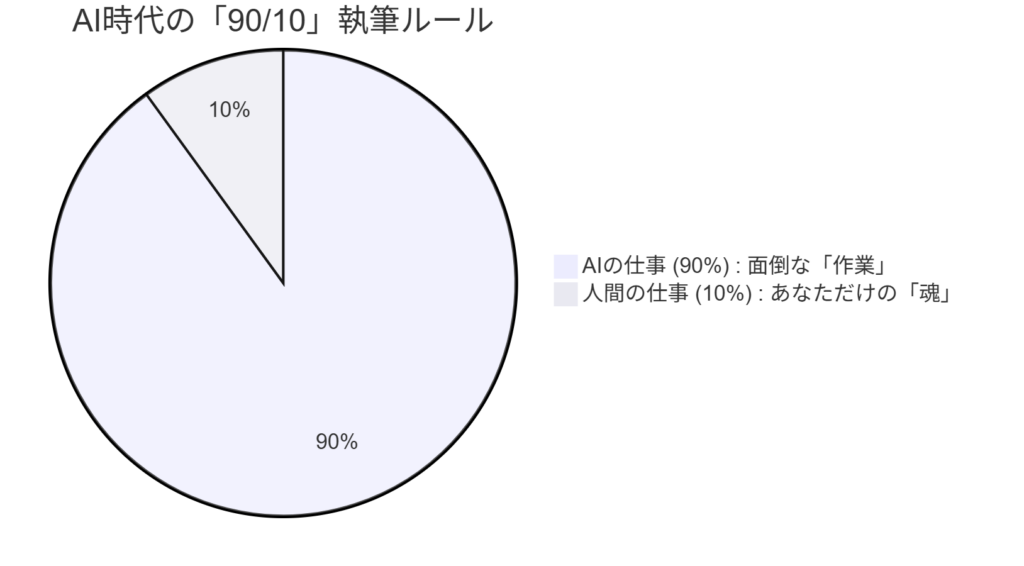

AI時代以前は、「本文を書く時間」がブログ運営の9割を占めるボトルネックでした。しかし今は違います。AIのおかげで執筆時間が1割になった結果、残りの「付帯作業」が、相対的に9割を占める巨大なボトルネックとして浮かび上がってきたのです。

効率化の「ゴール」が変わった

私たちが目指すべきは、AIで記事本文を速く書くことだけではありません。

Orbit Mediaの調査によると、週に1回以上ブログを投稿する人は、月に1回以下の人より2.5倍も良い成果を出しているというデータがあります。

この「一貫した投稿頻度」を維持するためには、「執筆速度」だけでなく、書き終えた記事を即座に「公開できる体制」=「公開の敏捷性(アジリティ)」が不可欠です。

AIを「記事を書くライター」としてだけ使うのは三流です。なぜなら、それはAIの能力のほんの一部しか活用できておらず、結果として「人間自身」が付帯作業のボトルネックになってしまうからです。

AIを「メタディスクリプションもSNS投稿も画像指示書も全部用意してくれる編集アシスタント」として使いこなす。

これこそが、AI時代のブログ運営者が持つべき「専門性」です。

本記事の目的は、まさにそこにあります。

「記事本文」というたった一つのインプットをAIに渡すだけで、公開に必要な「メタディスクリプション」「X投稿文(3パターン)」「アイキャッチ画像の生成AI用指示書」まで、“一括”で生成する。

次のセクションから、そのための具体的な「全自動化」技術を徹底的に解説していきます。

AI自動化の落とし穴:「個別最適」なプロンプトが時間を奪う

前セクションでは、「AIで執筆が速くなっても、メタディスクリプションやSNS投稿といった“付帯作業”が新たなボトルネックになっている」という現実を突きつけました。

ですが、こう思った方もいるかもしれません。 「いや、私はその“付帯作業”にもAIを使っているぞ?」と。

まさに、かつての私がそうでした。

私は、AI記事が完成した後、ブラウザの新しいタブを開き、こう指示していました。 「この記事を要約して、SEOに強いメタディスクリプションを作って」 「この記事を元に、X(旧Twitter)の投稿文を3パターン作って」 「この記事のアイキャッチ画像のアイデアをちょうだい」

一見、AIをフル活用しているように見えます。しかし、これこそがAI自動化の「落とし穴」。私が「個別最適の罠」と呼んでいるものです。

あなたの時間は「AIとの往復」で溶けている

私自身の失敗談(E-E-A-T: Experience)を告白します。私の以前のワークフローはこうでした。

- タブ1(本文): 記事本文が完成。

- タブ2(メタタグ用): ChatGPTを開き、本文を丸ごとコピペ。「メタディスクリプションを作って」と指示。

- (出力がイマイチ…)「もっと短く」「キーワード『AI ブログ』を入れて」と再プロンプト。

- タブ3(SNS用): またChatGPTを開き、本文をもう一度コピペ。「Xの投稿文を作って」と指示。

- (出力が平凡…)「もっとフックを強く」「絵文字を入れて」と再プロンプト。

- タブ4(画像用): さらにChatGPTを開き、本文をまたまたコピペ。「アイキャッチ画像のアイデアは?」と指示。

このワークフローの致命的な問題点は2つあります。

- AIが毎回「初対面」:

タブを変えるたび、AIは「この記事、初めまして」状態です。AIは、数千文字の記事文脈を「メタタグ作成のため」に読み込み、次は「SNS投稿のため」にゼロから読み直しています。これはAIにとっても、コピペする人間にとっても、リソースの壮大な無駄遣いです。

- 「再プロンプトループ」の発生:

この「都度(one-off)のプロンプト」は、必ずと言っていいほど「再プロンプトループ」を引き起こします。Nav43のような専門企業の分析によれば、この「ちょっとした手直し」のループに、私たちは1タスクあたり15分~30分もの時間を平気で奪われているのです。

解決策は「プロンプトチェーン」という発想

この「個別最適」の罠から抜け出す鍵が、「プロセス自動化」です。

このアプローチは、技術的には「プロンプトチェーン(Prompt Chaining)」という考え方に基づいています。

難しく聞こえるかもしれませんが、やることはシンプルです。

- (×)個別最適: 「メタタグ職人」「SNS職人」「画像アイデアマン」と、AIをタスクごとに別々に雇う。

- (○)プロセス自動化: 「私のブログの編集アシスタント」としてAIを一度だけ雇い、「記事本文を渡すから、メタタグとSNS文3つと画像指示書を、全部まとめて持ってきて」と一度に指示する。

私たちが目指すのは、AIを「タスクごとに指示を出すオペレーター」として使うことではありません。AIを「全工程を理解した工場長」として使い、私たちは「原材料(記事本文)を一度投入するだけ」で、完成品(公開に必要な全パーツ)を受け取る体制を作ることです。

この「プロセス自動化」=「一括生成」のアプローチは、単に速いだけではありません。

- 精度と一貫性の向上: AIが記事全体の文脈を一度で深く理解するため、メタタグもSNS投稿も画像も、記事の「トーン&マナー」や「核心的なメッセージ」からズレません。

- 「再プロンプトループ」の撲滅: AIに「全体像」を指示することで、AI側が「あ、このタスクとこのタスクは関連してるな」と判断し、より精度の高い出力を一度で出すようになります。

記事本文という「単一の入力」から、公開に必要な「複数の出力」を一撃で引き出す。これこそが、AI時代の本質的な時短術です。

次のセクションでは、この「プロセス自動化」を実現するための、私自身が使っている「マスタープロンプト」を具体的に紹介します。

読者のあなたへ:

この「個別最適の罠」、あなたもハマっていませんでしたか?

もしよければ、「メタタグ作成で毎回10分悩んでいた」「SNS投稿文を考えるのが一番の苦痛だった」など、あなたが感じていた「ボトルネック」をぜひコメントで教えてください。

【コピペOK】記事公開を“全自動化”する「マスタープロンプト」

お待たせしました。

前セクションまでで、「個別最適」なプロンプトがいかに時間を奪うか、そして「プロセス自動化」こそが本質的な解決策であることを解説しました。

このセクションでは、その「プロセス自動化」を実現するために、私自身が日々のブログ運営で実際に使用し、改良を重ねてきた「記事公開プロセス自動化 マスタープロンプト」を、そのままコピペOKでご提供します。

記事公開プロセス自動化 マスタープロンプト

以下のプロンプトをコピーし、ChatGPT(GPT-4o)(GPT-4oの使い方)やGemini(1.5 Pro)(Gemini 1.5 Proの活用法)、Claude 3 Opusなど、長文の文脈理解(コンテキストウィンドウ)に優れたAIに貼り付けてください。

なぜなら、このプロンプトは数千文字に及ぶ【記事本文】の全てを一度に読み込み、その複雑な文脈を「メタタグ」から「画像指示書」まで、全タスクが完了するまで「記憶」し続ける必要があるからです。この「記憶力」こそが広大なコンテキストウィンドウの真価であり、無料版のAIでは途中で文脈を「忘れて」しまい、指示通りの出力が得られない可能性が高くなります。

あなたは、私のブログの「最強の編集アシスタント」兼「熟練のSNSマーケター」です。

以下の【記事本文】を【制約条件】に従って深く読み込み、【必須タスク】で指示されたすべての要素を【出力フォーマット】通りに生成してください。

---

# 【記事本文】

(ここに、あなたが書き終えたブログ記事の本文を、タイトルから結論まで「丸ごと」貼り付けてください)

---

# 【制約条件】

- **文脈の完全理解**: 【記事本文】の全体的なトーン、主要な主張、ターゲット読者の悩みを完全に理解すること。

- **一貫性の維持**: すべての生成物は、記事本体のトーンとメッセージングに一貫している必要があります。

- **独自性の創出**: 単なる要約ではなく、読者の関心を引くための「フック」や「新しい視点」を創出すること。

---

# 【必須タスク】

1. **SEOメタディスクリプション (1つ)**:

- 120文字以内で、記事の核心的な価値を伝える。

- 読者が検索結果で思わずクリックしたくなるような、魅力的で具体的な「ベネフィット」を提示する。

- 記事の主要キーワードを不自然にならない範囲で含める。

2. **X (旧Twitter) 投稿文 (3パターン)**:

- 各140文字以内。

- 記事のURLが最後につくことを想定し、その「手前」で完結する文章にする。

- 3つのパターンは、それぞれ異なる「切り口(フック)」で読者の関心を引くこと。

- **パターン1 (問題提起型)**: 読者の「悩み」や「あるある」に共感し、解決策が記事にあることを示す。

- **パターン2 (権威性・データ型)**: 記事内の最も「驚くべき事実」や「意外な統計データ」を引用する。

- **パターン3 (強い主張型)**: 記事の「核心的な結論」や「筆者の主張」を、あえて断定的に提示する。

3. **アイキャッチ画像生成プロンプト (1つ)**:

- 画像生成AI(DALL-E 3, Midjourneyなど)でそのまま使える、詳細な「英語の指示書」を生成する。

- 記事の「具体的な内容(例:PC、グラフ)」をそのまま描くのではなく、記事の「**抽象的な概念**」や「**核心的なメタファー(比喩)**」を視覚化するアイデアを考えること。

- 構図(例:close-up, wide shot)、スタイル(例:cinematic, 3D render, minimalist vector art)、雰囲気を具体的に指定すること。

---

# 【出力フォーマット】

(以下の見出しと形式を厳守して出力してください)

## ◆ メタディスクリプション

(ここに120文字以内のメタディスクリプションを生成)

## ◆ X投稿文 (1: 問題提起型)

(ここにパターン1の投稿文を生成)

## ◆ X投稿文 (2: 権威性・データ型)

(ここにパターン2の投稿文を生成)

## ◆ X投稿文 (3: 強い主張型)

(ここにパターン3の投稿文を生成)

## ◆ アイキャッチ画像プロンプト (DALL-E 3 / English)

(ここに英語の画像生成プロンプトを生成)

このプロンプトの使い方と「私の体験談」

使い方は簡単です。

- 上記のプロンプトをAIに貼り付ける。

# 【記事本文】の(ここに...貼り付けてください)の部分を、あなたのブログ記事全文に差し替える。- 実行する。

たったこれだけで、数秒後には公開に必要な5つの要素(メタタグ1つ、SNS文3つ、画像指示書1つ)がすべて揃います。

私の体験談(E-E-A-T: Experience):

このプロンプトが現在の形になるまで、私は20回以上のテストと失敗を繰り返しました。

初期のプロンプトでは、AIが途中でタスクを「忘れる」ことが頻発しました。例えば、メタタグは作ったのにX投稿文を忘れたり、画像プロンプトが日本語だったり。

この問題を解決したのが、「# 【出力フォーマット】」という厳格な「型」の指定でした。

【Pro Tip】もしAIが指示を一部忘れたら?

このプロンプトは非常に強力ですが、AIのその時々の機嫌やアップデートにより、稀に「X投稿文のパターン3だけ忘れる」や「フォーマットが崩れる」といった失敗が起こる可能性もゼロではありません。

私自身の経験(E-E-A-T: Experience)上、もしAIが指示を完璧に実行しなかった場合は、慌てずに「タスクの分割」を試みてください。

- まず、マスタープロンプトで最初のタスクだけ(例:メタディスクリプション)を実行させます。

- AIが正しく出力したら、同じチャット内で(ここが重要です)、次の指示を出します。

「続けて、この記事からX投稿文を3パターン生成して」 - さらに続けます。

「ありがとう。最後に、この記事のアイキャッチ画像プロンプトを英語で生成して」

これは、AIに一度に100点の仕事をさせるのではなく、30点ずつの仕事を確実に積み上げさせるアプローチです。文脈が記憶されているため、同じチャット内であればコピペも不要です。

ぜひ実践してみてください:

このマスタープロンプト、早速使ってみませんか?

あなたが書いた記事で試して、AIが生成した「アイキャッチ画像プロンプト(英語)」を、ぜひコメント欄でシェアしてみてください。どんなメタファーが飛び出すか楽しみです!

なぜこの「マスタープロンプト」は機能するのか?

このプロンプトは、単にタスクを羅列しているのではありません。AIの能力を最大限に引き出すための、いくつかの「プロンプトエンジニアリング技術」が組み込まれています。

- 「役割」と「文脈」の明確化

冒頭で「最強の編集アシスタント」という役割(ペルソナ)を与えるのは、AIの回答品質を引き上げるための定番かつ強力なテクニックです。これにより、AIは単なるタスク処理ではなく、その役割にふさわしいアウトプットを自律的に目指します。

- 「Show, and Tell(例示)」の実践

OpenAIが推奨するベストプラクティスの一つです。単に「やれ」と指示(Tell)するだけでなく、「# 【出力フォーマット】」という具体的な「お手本(Show)」を示すことで、AIは指示を正確に守るようになります。私が失敗を繰り返した末にたどり着いた、「AIがタスクを忘れる」問題の完璧な解決策です。

- 「Prompt-ception(プロンプトセプション)」の活用

最大の目玉は「アイキャッチ画像生成プロンプト」タスクです。これは、「AIに、AI(画像生成AI)のためのプロンプトを作らせる」という高度なテクニックです。 「記事のメタファー(比喩)を考えろ」という指示は、AIの「抽象的思考能力」を意図的に利用しています。

これこそが、私たちが目指した「プロセス自動化」=「AIを工場長として使う」という発想の具体的な実践です。

とはいえ、このマスタープロンプトの中で、最も理解が難しく、そして最も強力なのが「タスク3:アイキャッチ画像プロンプト」の部分でしょう。

なぜAIは、記事の「メタファー」を抽出し、DALL-E 3で使える指示書に変換できるのでしょうか?

次のセクションでは、この「AIに売れるアイキャッチを指示させる」技術の裏側を、さらに深掘りしていきます。

AIに「売れるアイキャッチ」を指示させるプロンプト技術

前セクションでご紹介した「マスタープロンプト」。 その中で、おそらく最も「魔法」のように見え、そして最も強力なのが、タスク3の「アイキャッチ画像生成プロンプト」を自動生成する部分です。

なぜAIは、記事本文を読んだだけで、単なる「要約」ではなく、DALL-E 3やMidjourneyが理解できる「売れる」画像指示書を、しかも英語で作成できるのでしょうか?

このセクションでは、その「クリエイティブな翻訳」の裏側を深掘りします。

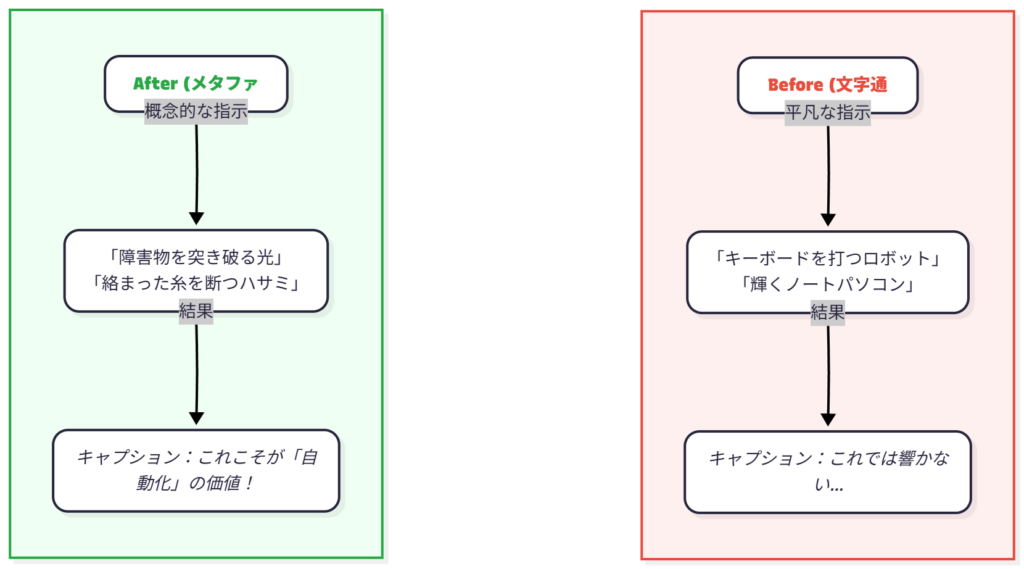

初心者が陥る「文字通りの画像」の罠

私自身がAIで画像生成を始めた頃、典型的な失敗(E-E-A-T: Experience)をしていました。

例えば、「AIブログの自動化」という記事を書いたとします。 私はAIに対し、こう指示していました。 「『AIブログの自動化』のアイキャッチ画像を作って」

その結果、何が出てくるか? 決まって「キーボードを打つロボット」や「輝くノートパソコン」です。

これは「文字通り」ではありますが、読者の心には何も響きません。なぜなら、それは記事の「トピック」を描いているだけで、記事が解決する「読者の悩み」や「得られる未来」を象徴(シンボル)していないからです。

AIの思考を「翻訳家」に変える「魔法の呪文」

「売れる」アイキャッチとは、記事の「核心的な概念」を視覚的な「メタファー(比喩)」に変換したものです。

- 「AIブログの自動化」

- (×)文字通り:キーボードを打つロボット

- (○)メタファー:複雑に絡まった糸が、AIというハサミで断ち切られ、一本の光の道になる

キャプション(Before):これでは響かない… / キャプション(After):これこそが「自動化」の価値!

この「メタファーへの翻訳」こそが、人間にとって最も時間のかかるクリエイティブ作業です。

そこで、マスタープロンプトでは、AIにこう命じました。 「記事の『抽象的な概念』や『核心的なメタファー(比喩)』を視覚化するアイデアを考えること」

この一文こそが、AIの思考を「要約者」から「芸術監督」へと切り替えるスイッチです。

AIは「売れる構図」のレシピを知っている

この「芸術監督」モードになったAIは、具体的に何をしているのでしょうか?

1. 概念的思考の連鎖 (Conceptual Chain-of-Thought)

AIはまず、記事全体(数千文字)を読み込みます。

これは、AIが画像を見て思考する「Visual Chain-of-Thought」というプロセスを、テキストからビジュアルへと応用したようなものです。AIが記事という「テキスト」を読み込み、そこから「視覚的な概念(メタファー)」を導き出す、いわば「概念的思考の連鎖」(筆者の分析)と呼べるプロセスを実行しているのです。

- Read(読む): 記事全体を読み、「ボトルネック」「効率化」「自動化」というキーワード群を認識する。

- Think(考える): 「この記事の読者の悩みは『時間の無駄』だ。彼らが欲しいのは『解放』だ。ならば、メタファーは『障害物からの解放』がふさわしい」と、抽象的な概念を導き出します。

- Confirm(指示する): その「障害物からの解放」というメタファーを、DALL-E 3が理解できる「具体的なビジュアル言語」に翻訳し始めます。

2. 「ビジュアル言語」への翻訳

ここがAIの真骨頂です。 AIは、「売れるアイキャッチ」がいかにして作られているか、その「レシピ(構造)」を膨大なデータから学習しています。

専門家によれば、強力な画像プロンプトは、以下の明確な構造を持っています: [画像タイプ] of [主題] in [背景シーン], [構図/スタイル]

AIは、先ほどのメタファー「障害物からの解放」を、この構造に沿って自動的に分解・翻訳します。

- [画像タイプ]:

a minimalist 3D render

(ミニマルな3Dグラフィック) - [主題]:

of a glowing orb (representing the blogger)

(ブロガーを象徴する、輝く球体) - [背景シーン]:

smashing through a complex wall of gears (representing the bottleneck)

(ボトルネックを象徴する、複雑な歯車の壁を突き破る) - [構図/スタイル]:

dynamic motion, cinematic lighting, wide shot

(ダイナミックな動き、映画のような照明、広角ショット)

この「翻訳」こそが、私たちが目指した「Prompt-ception」(AIに、AIのためのプロンプトを作らせる技術)という発想の実践です。

私たちは記事の「内容」を考えるプロ。 AI(LLM)は、その内容を「メタファー」に翻訳するプロ。 そして画像AI(DALL-E 3)は、そのメタファーを「絵」にするプロ。

この「AIに売れるアイキャッチを指示させる」技術とは、AIの「翻訳能力」を意図的にハッキングし、人間が最も苦手とする「概念の視覚化」というクリエイティブ作業を丸ごと委任する、最強のレバレッジ(てこ)なのです。

AIを「ライター」から「最強の編集アシスタント」へ進化させる方法

ここまでのセクションで、私たちはついに「公開プロセス」の自動化を達成しました。

AIに「記事を書かせて終わり」という三流の段階(S1)を脱し、AIとの非効率な「往復ラリー」という罠(S2)を抜け、記事本文をインプットするだけでメタタグ、SNS投稿文、アイキャッチ指示書までを一括生成する「マスタープロンプト」(S3, S4)を手に入れました。

あなたは、1記事あたり1時間かかっていた付帯作業を、わずか1分に短縮することに成功したのです。

ここで、最大の問いが生まれます。 「AIで自動化して浮いた、その『時間』で、あなたは何をしますか?」

私が犯した「自動化」の最大の過ち

この問いに、かつての私は最悪の形で答えました。

私自身の失敗談(E-E-A-T: Experience)をお話しします。

この「マスタープロンプト」が完成した直後、私は興奮していました。「これで1日10記事、いや20記事投稿できる!AIをフル回転させれば、競合をごぼう抜きにできるぞ!」と。

私は「AI工場長」を「AIライター」に格下げし、記事の「量産」を始めたのです。

その結果、どうなったか?

ブログのアクセスは、面白いほどに「停滞」しました。

AIが生成した記事は、文法的にも正しく、情報も(おおむね)正確でした。しかし、どの記事も「AIが書いた」と分かる、独特の「無味乾燥さ」を帯びていました。読者の心に響くものが何もなかったのです。

私は、AI時代のブログ運営における、最も重大な真理を見落としていました。

AI時代の「人間の仕事」= E-E-A-Tの「E」

Googleが検索品質を評価するために掲げる基準「E-E-A-T」(E-E-A-Tの詳しい解説はこちら)を思い出してください。

- Experience (経験)

- Expertise (専門性)

- Authoritativeness (権威性)

- Trustworthiness (信頼性)

AIは、このうち「専門性」「権威性」「信頼性」を“装う”ことが非常に得意です。膨大なデータを学習し、それらしい文章を構築できるからです。

しかし、AIが絶対に、逆立ちしても生み出せないものが一つだけあります。 それが、最初の「E」= Experience (経験) です。

- AIは、このマスタープロンプトが機能せず、20回失敗した「焦り」を知りません。

- AIは、「キーボードを打つロボット」の画像に「絶望」したことがありません。

- AIは、自動化で浮いた時間で何をすべきか「真剣に悩んだ」ことがありません。

これらは、この記事を書いている「私」だけの、唯一無二の「経験」です。 そして、それこそが、読者がAIの記事ではなく、あなたの記事を読む理由です。

「ライター」を解雇し、「編集アシスタント」を雇う

私たちがやるべきことは、AIと「執筆」で競争することではありません。 AIを「ライター」として使うのを今すぐやめ、「最強の編集アシスタント」として使い倒すことです。

2025年のAIトレンドは、もはや「考えるAI」ではなく、「行動を起こすAI」への進化です。

私たちの新しいワークフローは、こうあるべきです。

- AIが「下書き」を9割書く (マスタープロンプトで、本文・メタタグ・SNS・画像案まで全て)

- 人間が「魂」を1割入れる (浮いた時間で、「E-E-A-T」を注入する)

McKinseyのレポートによれば、AI戦略を導入した企業はマーケティングROIが平均20%向上したといいます。この20%は、「量産」が生んだものではありません。AIによる効率化で得た時間を、人間にしかできない「戦略」や「品質向上」に再投資した結果です。

AIが作った「9割の下書き」に「1割の魂」を入れる具体的手法

あなたが自動化で得た「1時間」でやるべきことは、以下の3つです。

- 1. あなたの「失敗談」を追記する (Experience)

AIが書いた「一般的なノウハウ」の部分に、あなたの「具体的な失敗談」を挿入します。「AIは便利です」というAIの文章を消し、「私はAI導入初期、〇〇というミスをして時間を無駄にしました」と書き換えるのです。 - 2. あなたの「独自の分析」を加える (Expertise)

AIが提示した「一般的な事実」に対し、あなた独自の「分析」や「考察」を加えます。AIが「プロンプトチェーンは便利です」と書いたら、「なぜなら、これはAIの『個別最適の罠』を回避する唯一の方法だからです」と、あなた自身の「専門性」を追記します。 - 3. あなたの「声」で書き直す (Authoritativeness)

AIの「です・ます調」の無機質な文章を、あなたの「口調」で書き直します。「~と言われています」を「私は~だと断言します」に変えるのです。この「強い主張」こそが、あなたの「権威性」になります。

あなたへの「チャレンジ」:

AIで得た時間で、あなたが次に入れる「10%の魂」は何ですか?

「次の記事では、〇〇という失敗談を必ず加える」「自分の分析を『ですます調』ではなく『断言』してみる」など、あなたの「E-E-A-T」チャレンジをぜひコメントで宣言してみてください。

結論:AIに「作業」をさせ、人間に「戦略」と「体験」を

AIブログ運営術とは、AIに記事を丸投げする技術ではありません。

AIに「メタディスクリプション」「SNS投稿文」「アイキャッチ指示書」といった面倒な「作業」をすべて押し付け、それによって得た貴重な時間を、人間にしか生み出せない「戦略」「体験談」「独自の分析」という、ブログの「魂」の部分に集中投下する技術です。

AIを「ライター」として使えば、あなたはその他大勢のAIブログ運営者の一人になります。 AIを「最強の編集アシスタント」として使いこなせば、あなたはAIを使役する「唯一無二の戦略家」になれます。

この記事で手に入れた「マスタープロンプト」は、あなたのブログ運営を「自動化」するためだけのツールではありません。あなたを「ライター」の椅子から解放し、「編集長」の椅子に座らせるための、最強の武器なのです。

おすすめ記事

この記事と合わせて、以下の記事も読まれています。

この記事へのコメントはありません。