導入:なぜAIの構成案は「平凡」で読者を離脱させるのか?

AIにブログ記事の構成案を作らせたとき、こんな画面を見てがっかりした経験はありませんか?

【AIが生成した平凡な構成案】

1. 〇〇とは?

2. 〇〇のメリット

3. 〇〇のデメリット

4. まとめ

「またこの構成か…」

私自身、AIブログ運営を始めた当初、この「テンプレ構成」の山に頭を抱えていました。AIは優秀なはずなのに、なぜ読者の心を掴むような魅力的な構成を作ってくれないのでしょうか。

結論から言えば、その構成案では、読者は記事を読み進める前に離脱してしまいます。

なぜなら、その構成は「読者の悩みを解決する順番」になっていないからです。

「XXとは」から始まる記事が読まれない理由

そもそも、読者がGoogleで検索するとき、彼らは「教科書的な定義」を求めているわけではありません。

例えば、「AIブログ 稼げない」と検索した読者が本当に知りたいのは、「AIブログの定義」でしょうか? 違いますよね。「なぜ自分は稼げないのか」「どうすれば稼げるようになるのか」という具体的な悩みへの答えです。

それなのに、記事の冒頭で「1. AIブログとは…」と説明が始まってしまったら、読者はどう感じるでしょう?

「この記事は、私の悩みに答えてくれそうにない」

そう判断した瞬間、読者は即座にブラウザの「戻る」ボタンを押し、あなたの記事から離脱していきます。一般的な情報サイトやブログの平均離脱率は50%〜70%にも上ると言われています。

この平凡な構成は、読者の貴重な時間を奪うだけでなく、Googleからの評価も下げてしまいます。なぜなら、その構成案からは、Googleが重視する「筆者の実体験や独自の視点」(いわゆるE-E-A-Tと呼ばれる品質基準)がまったく感じられないからです。(AI時代のE-E-A-T対策については、「AIブログは審査に通る? 「E-E–AT」 で紐解くアドセンス合格完全ガイド」でも詳しく解説しています)

犯人はAIではなく「指示(プロンプト)」

「やっぱりAIは使えないのか…」

そう思うのはまだ早いです。実は、AIがこの平凡な構成を提案してくるのには明確な理由があります。

それは、AIが「指示(プロンプト)で型を指定されていない場合、最も一般的で論理的(=無難)な『説明型』の構成をデフォルトで選ぶ」という仕様になっているからです。

AIは「何を書いていいか分からない」状態を避けるため、一番安全な「定義→利点→欠点→結論」という道を選んでいるにすぎません。

問題はAIの能力ではなく、「AI任せ」にしてしまっていることにあります。私たちは、AIがその性能を最大限発揮できるよう、「正しい道筋」を示してあげる必要があります。

解決策は「型」の強制インストール

では、どうすればAIに「読者を惹き込み、離脱させない構成」を作らせることができるのでしょうか?

答えはシンプルです。「人の心を動かす文章の型(フレームワーク)」を、プロンプトでAIに強制的にインストールするのです。

AIを「無難な説明者」から「読者の感情を揺Sぶるエキスパート・コピーライター」へと変貌させるイメージです。

世の中には、コピーライティングや行動経済学の世界で証明されてきた、読者の行動を促すための強力な「型」がいくつも存在します。

本記事では、その中でも特に強力な「セールスライティングの型」として知られる「PASONA(パソナ)の法則」に焦点を当てます。

この記事を読めば、あなたはAIに対し、読者の悩みに深く共感し、解決策を提示し、行動を促す…そんな「売れる構成案」を自動で生成させる具体的なプロンプト術をマスターできるでしょう。

もう「XXとは?」から始まる平凡な構成案に悩まされるのは終わりにしましょう。

第1章:AIにインストールする「PASONAの法則」とは何か?

導入(S1)で、AIが作る平凡な構成案から脱却する鍵として「PASONAの法則」を提示しました。

では、この「PASONAの法則」とは一体何でしょうか?

これは、日本を代表するマーケターである神田昌典氏が1999年に提唱した、非常に強力なセールスライティングの「型(フレームワーク)」です。

もともとはセールスレター(商品を販売するためのページ)で爆発的な成果を上げるために開発された手法ですが、その本質は「読者の感情を特定の手順で動かし、最終的に『行動』へと導く」ことにあります。

「XXとは?」から始まる「説明型」の構成とは対極にある、「行動喚起型」の構成であり、これこそがAIにインストールすべき「読者を離脱させない構成」の正体です。

【最重要】AIにインストールすべきは「新PASONA」

ここで、AIブログ運営者が最初につまずく、最も重要なポイントを解説します。

実は、PASONAの法則には「旧PASONA」と「新PASONA」の2種類が存在します。そして、あなたがAIにインストールすべきなのは、絶対に「新PASONA」です。

この違いを知らないままAIに指示を出すと、読者の信頼を失う逆効果な記事が生まれてしまう危険すらあります。

- 旧PASONA(1999年〜)

「A」が Agitation(煽動)。 読者の不安や恐怖を「煽る」手法です。「このままでは、あなたは損をし続けますよ」「手遅れになりますよ」といった強い言葉で危機感を刺激します。 - 新PASONA(2016年〜)

「A」が Affinity(親近感)。 煽るのではなく、「その悩み、よく分かります」「私も同じでした」と読者に寄り添い、共感する手法に置き換えられました。

なぜ、このように変更されたのでしょうか?

それは、時代が変わり、消費者が強い「煽り」や「売り込み」に嫌悪感を示すようになったからです。私自身、ブログ運営初期に「旧PASONA」を真似て過度な煽り表現を使った結果、読者からネガティブなコメントがつき、信頼回復に苦労した苦い経験があります。(失敗から学んだプロ品質のワークフローはこちら)

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が重視される現代のブログ運営において、読者の信頼を失う「煽り」は致命的です。AIにインストールすべきは、読者との信頼関係を築く「親近感(Affinity)」なのです。

「新PASONAの法則」6要素の徹底解剖

AIに正しく指示を出すためにも、私たち人間が「新PASONA」の各要素が持つ「心理的効果」を深く理解しておきましょう。

P = Problem(問題)

- 役割: 読者が抱えている具体的な「悩み」や「痛み」を明確に提示します。

- 心理効果: 「これは“自分事”の記事だ」と認識させ、記事の続きを読む強い動機を与えます。

- ブログ例(S1導入): 「AIが作る構成案が『XXとは』ばかりでがっかりしていませんか?」

A = Affinity(親近感)

- 役割: 読者の悩みに対し、深く共感し、寄り添います。

- 心理効果: 「この書き手は、私のことを分かってくれている」という信頼感を構築します。筆者自身の失敗談や体験談(E-E-A-Tの「経験」)が最も効果を発揮する部分です。

- ブログ例(S1導入): 「私自身、その平凡な構成の山に頭を抱えていました。」

S = Solution(解決策)

- 役割: P(問題)を解決できる具体的な方法を提示します。

- 心理効果: 悩み(マイナス)から解放される「希望」や「未来」を見せ、期待感を高めます。

- ブログ例(S1導入): 「解決策は『型』をAIに強制インストールすることです。」

O = Offer(提案)

- 役割: S(解決策)を実行するための、具体的な「商品」「サービス」「ノウハウ」を提案します。

- 心理効果: 解決策の「中身」を具体的に示すことで、読者の納得感を高めます。

- ブログ例(本記事): 「インストールすべき型として『PASONAの法則』を提案します。」

N = Narrow down(絞り込み)

- 役割: 行動すべき理由を限定し、読者の背中を押します。

- 心理効果: 「今すぐ行動しないと損をする」という損失回避の心理(希少性・限定性)を働かせます。「この記事を読んだ人限定」「今だけの方法」といった形です。

- ブログ例: 「平凡なAI構成案に本気でサヨナラしたい、と覚悟が決まった“あなただけ”が、次の章に進んでください。」

A = Action(行動)

- 役割: 読者に取ってほしい「具体的な次のステップ」を明確に指示します。

- 心理効果: 読者を「何をすればいいか分からない」と迷わせず、スムーズに行動へ移させます。

- ブログ例: 「次の章で紹介するプロンプトを、今すぐコピーして使ってみてください。」

このように、「新PASONAの法則」は、読者の感情に寄り添い(A)、問題を解決し(S)、具体的な行動(A)までを一直線に導く、計算され尽くした「型」なのです。

次の章では、いよいよこの最強の「型」を、AIに強制的にインストールするプロンプトを具体的に紹介します。

第2章:【コピペOK】AIに「PASONAの法則」を強制インストールする最強プロンプト

お待たせしました。S2で「新PASONAの法則」の強力な効果を理解したところで、いよいよAIにその「型」を強制インストールするプロンプトをお見せします。

これが、AIが「XXとは?」という平凡な構成案を二度と提案できなくなる、本記事の核心部分です。

初心者が陥る「失敗プロンプト」

本題に入る前に、まずはAIブログ運営者が9割失敗するプロンプトの例を見てみましょう。

「PASONAの法則を使って、AIブログの記事構成案を作ってください。」私自身、AIブログを始めたての頃、まさにこれと同じ指示を出して失敗しました。

なぜこれがダメなのでしょうか?

理由はS2で解説した通りです。AIは「どのPASONA(旧か新か)」を知りませんし、「どの程度厳密に」守るべきかも分かりません。結果として、AIは中途半端にPASONAの言葉を使いつつ、結局はいつもの「説明型」の構成に戻ろうとしてしまいます。

AIに「型」を守らせるには、「型」そのものをプロンプトに書き込み、AIが解釈する余地をゼロにする必要があります。

【コピペOK】新PASONAの法則インストール・プロンプト

以下が、AIに「新PASONAの法則」を定義させ、厳密に従わせるための「基本プロンプト」です。

# 役割定義

あなたは、神田昌典氏の「新PASONAの法則」を熟知したエキスパート・コピーライターです。

# フレームワークの定義

以下の「新PASONAの法則」の定義に、厳密に従ってください。

* **P = Problem(問題提起):** ターゲット読者が抱える明確な「悩み」や「痛み」を提示する。

* **A = Affinity(親近感):** 読者の悩みに深く共感し、「私もそうだった」という筆者自身の体験(E-E-A-T)を交えながら信頼関係を築く。

* **S = Solution(解決策):** P(問題)を根本から解決できる具体的な方法を提示する。

* **O = Offer(提案):** S(解決策)を実行するための、具体的なノハウやツールを提案する。(例:この記事で紹介するプロンプトなど)

* **N = Narrow down(絞り込み):** 提案(Offer)を行動に移すべき読者を限定し、「本気の人だけ」と背中を押す。

* **A = Action(行動喚起):** 読者が次に取るべき「具体的な最初のステップ」を、迷わず実行できるよう明確に指示する。

# 入力情報

* **記事テーマ:** [ここに記事のテーマを入力]

* **ターゲット読者:** [ここに読者の具体的な悩みやペルソナを入力]

# 厳格な指示

* 上記「フレームワークの定義」のP→A→S→O→N→Aの順番を**必ず**守り、読者の感情を動かす構成案を作成してください。

* AIが生成しがちな「〇〇とは」「メリット」「デメリット」「まとめ」といった平凡な項目は**一切含めないでください**。

# 出力形式の指定

* 構成案はMarkdown形式で、章タイトルを「H2(##)」、各章の主要な見出しを「H3(###)」として出力してください。プロンプトの全要素・徹底解剖

なぜこのプロンプトが機能するのか? それはAIの特性を理解し、E-E-A-T(専門性)に基づいて「AIが迷うポイント」をすべて潰しているからです。

1. 役割定義(ペルソナ設定)

あなたは...エキスパート・コピーライターです。

これはAIに「ペルソナ(役割)」を与える、最も重要なステップです。単に「構成案を作って」と指示するのではなく、「コピーライターとして」と役割を定義することで、AIは「情報を説明する」モードから「人の心を動かす」モードに切り替わります。

2. フレームワークの定義(AIへの“教育”)

以下の「新PASONAの法則」の定義に、厳密に従ってください...

ここがプロンプトの心臓部です。「PASONA」とだけ言うのではなく、P・A・S・O・N・Aの各要素が「何を意味するか」を、人間(私)がAIに再定義(教育)しています。特に「A = Affinity(親近感)」の部分に「筆者自身の体験(E-E-A-T)を交えながら」と明記することで、AIはE-E-A-Tを意識した構成を提案するようになります。(AIブログの成果はプロンプトが9割である理由はここにあります)

3. 入力情報(AIの“栄養”)の解像度

記事テーマ: [...] ターゲット読者: [...]

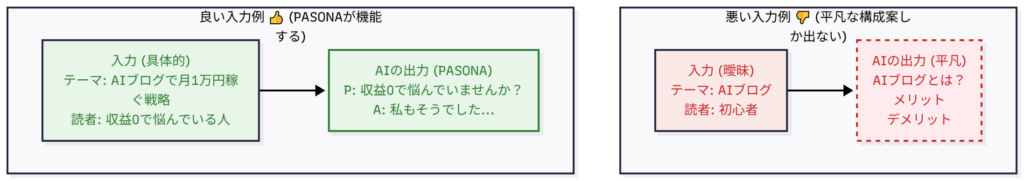

このプロンプトで最も重要なのが、実はこの「入力情報」です。ここの具体性がAIの出力品質を決定づけます。

AIの性能は、インプット(栄養)の質で決まります。初心者がやりがちな「悪い例」と、AIの性能を最大限引き出す「良い例」を比較してください。

- 【悪い例】(平凡な構成案しか出ない)

- 記事テーマ: AIブログ

- ターゲット読者: 初心者

- (→これではAIが「AIブログとは?」と書きたくなるのも当然です)

- 【良い例】(PASONAが機能する)

- 記事テーマ: AIブログで月1万円稼ぐための具体的な収益化戦略3選

- ターゲット読者: ブログは始めたが、AIで記事を書いても全く収益が上がらず「稼げない」と悩んでいる人。

- (→AIは「稼げない」というP(問題)を即座に認識できます)

4. 厳格な指示(AIの“暴走”を防ぐ)

必ず守り... 一切含めないでください...

AIは時に「親切心」から、指示していない「XXとは?」といった項目を勝手に追加しようとします。それを防ぐために、「必ず(Must)」や「一切〜ない(Do not)」といった強い制約条件を入れ、AIの自由解釈(暴走)を防ぎます。

5. 出力形式の指定

Markdown形式で... H2(##)、H3(###)として出力...

AIは出力を「文章」で返そうとしがちですが、こちらは「構成案(見出し)」が欲しいのです。Markdownという具体的な形式を指定することで、AIは指示通りの構造的なデータ(=構成案)を返してくれます。(Markdown形式のプロンプトについては「AI精度劇的UP! Markdownブロンプト術」も参照してください)

【実践】このプロンプトの使い方と「育て方」

使い方は簡単です。上記のプロンプトをコピーし、[記事テーマ]と[ターゲット読者]の部分をあなたの書きたい内容に入れ替えてAIに送信するだけです。

ここでプロのE-E-A-T(経験)から一つアドバイスです。

絶対に、1回の出力で完璧を求めないでください。

AIが最初に出した構成案は、あくまで「叩き台」です。私自身、AIがPASONAの構成案を出してきたら、必ず人間(私)がチェックし、以下のような「追加の指示(改善指示)」を出します。

- 「Affinity(親近感)の部分が弱い。もっと読者の心に寄り添う見出しにして」

- 「Action(行動喚起)が曖昧だ。読者が迷わないよう、もっと具体的なステップにして」

このように、AIと対話しながら「型」を磨き上げていくことこそが、AIを「平凡な説明者」から「最強の共著者」へと育てる秘訣なのです。(AIの出力をさらに磨き込む方法は、「AI記事の品質革命。検査プロンプト術」で詳しく解説しています)

第3章:【応用編】PREP法、QUESTの法則… 目的別「型」のインストール術

S3(第2章)では、AIに「新PASONAの法則」という強力な「型」をインストールするプロンプトをマスターしました。

しかし、もしあなたが「AIブログの収益化」のような“説得型”の記事ではなく、「Googleアナリティクスの設定方法」のような“説明型”の記事を書きたいとしたらどうでしょう?

PASONAの法則は、読者の感情を動かし「行動(購入や登録)」を促すことには最適ですが、論理的な手順を淡々と説明するには不向きです。

E-E-A-T(経験): 私がPASONAを「誤用」した失敗談

私自身、この「型の使い分け」で大きな失敗をした経験があります。

AIブログ運営を始めたばかりの頃、「PASONAが最強だ」と思い込み、あらゆる記事をPASONAの型で書こうとしました。ある日、「AI記事のリライト方法」という純粋なノウハウ記事(「【失敗談あり】 AIブログ丸投げで大失敗した私が辿り着いた「プロ品質」 11工程ワークフロー全解剖」で解説しているような記事)をPASONAで書いたのです。

【失敗した構成】

* P(問題): AIが書いた記事が、読みにくくて悩んでいませんか?

* A(親近感): 私もAIの文章がロボットみたいで、読者が離脱してしまいました…

* S(解決策): でも、ある「リライト術」を使えば解決できます!

…この構成、おかしいと思いませんか?

読者は「リライト方法」という「答え」を求めて来ているのに、記事の前半で延々と筆者の「悩み」や「共感」を読まされる。これは読者ファーストではありません。読者は「いいから早く方法を教えてくれ」とイライラし、離脱してしまいます。

この失敗から、私は「AIにインストールする型は、記事の目的によって使い分けなければならない」というE-E-A-T(経験)を得ました。

読者の心を動かす「PASONA(説得型)」と、読者の疑問に答える「PREP(説明型)」。この2つを使い分けることこそが、AIブログ運営者の「専門性(Expertise)」なのです。

1. 説明型(How-to)記事の最強の型:「PREP法」

読者が「答え」や「方法」を求めている記事(ノウハウ系、解説系)で使うべき最強の型が「PREP(プレップ)法」です。

これは「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(再結論)」の頭文字を取ったもので、ビジネスの報告書などでも多用される、極めて論理的な文章構成術です。

- P (Point): 結論

- R (Reason): 理由

- E (Example): 具体例

- P (Point): 結論(まとめ)

なぜこれがAIブログと相性が良いのか?

それは、読者が最も知りたい「結論(Point)」から書き始めるからです。

「平凡なAI構成」が「XXとは?」から始まるのに対し、PREP法は「この記事の結論はXXです」から始まります。読者の時間を奪わず、即座に価値を提供できるため、離脱率を劇的に下げることができます。

【コピペOK】PREP法インストール・プロンプト

この「PREP法」をAIに強制インストールするプロンプトがこちらです。

# 役割定義

あなたは、論理的思考に長けたビジネスコンサルタントです。

# フレームワークの定義

以下の「PREP法」の定義に、厳密に従ってください。

* **P (Point): 結論。** 記事全体の「答え」や「最も伝えたい主張」を最初に提示する。

* **R (Reason): 理由。** なぜその結論(Point)に至ったのか、根拠や理由を説明する。

* **E (Example): 具体例。** 理由(Reason)を裏付けるための、具体的なデータ、事例、手順などを提示する。

* **P (Point): 再結論。** 最後に記事全体の結論を、もう一度念押ししてまとめる。

# 入力情報

* **記事テーマ:** [例:AIブログがインデックスされない時の対処法]

* **ターゲット読者:** [例:AIで100記事作ったが、全くGoogleに登録されず悩んでいる人]

# 厳格な指示

* 上記「フレームワークの定義」のP→R→E→Pの順番を**必ず**守り、読者が最短で理解できる論理的な構成案を作成してください。

* 感情的な「共感」や「煽り」は**一切含めないでください**。このプロンプトを使うことで、AIは「PASONA」とは全く異なる、論理的で分かりやすい「説明型」の構成案を生成するようになります。

2. 説得型(ストーリー)のもう一つの型:「QUESTの法則」

では、「説得型」はPASONAだけで良いのでしょうか?

もう一つ、PASONAと似ていますが、異なる強みを持つ「QUEST(クエスト)の法則」を紹介します。

- Q (Qualify): 絞り込み

- U (Understand): 共感

- E (Educate): 啓発

- S (Stimulate): 刺激

- T (Transition): 行動

PASONAとの最大の違いは、最初の「Q = Qualify(絞り込み)」にあります。

PASONAの「P(問題)」は、読者がすでに「問題を自覚している」前提で始まります。

一方、QUESTの「Q(絞り込み)」は、「この記事は“あなた”向けですよ」と呼びかけるところから始まります。

E-E-A-T(専門性): PASONAとQUESTの使い分け

これが私の「専門性(Expertise)」に基づく使い分けです。

- PASONAを使う時:

読者の「悩み」が明確な場合。(例:「AIブログ 稼げない」→ 悩みは「稼げないこと」で明確) - QUESTを使う時:

読者が「悩み」を自覚していないか、自分が「対象」か分からない場合。

(例:記事タイトルが「AIブログ運営者が陥る、法務リスクの罠」だった場合)

→ 読者は「法務リスク?自分に関係ある?」と疑問を持っています。

→ そこで「Q(絞り込み)」が機能します。「あなたは今、AIで生成した文章を、著作権チェックせずにそのまま投稿していませんか?」

→ この「Q」によって、読者は「ギクッ」として、初めて自分事(=悩み)として認識するのです。

PASONAが「悩みを共有する」型なら、QUESTは「悩みを気づかせる」型と言えます。

【コピペOK】QUESTの法則インストール・プロンプト

# 役割定義

あなたは、読者を物語に引き込むストーリーテリングの専門家です。

# フレームワークの定義

以下の「QUESTの法則」の定義に、厳密に従ってください。

* **Q (Qualify): 絞り込み。** 「この記事は“あなた”向けです」と読者を具体的に絞り込む呼びかけを行う。(例:〜な人はいませんか?)

* **U (Understand): 共感。** 絞り込んだ読者の状況や感情に、深く共感する。

* **E (Educate): 啓発。** 読者がまだ気づいていない「問題の本当の原因」や「新しい可能性」を教え(啓発し)、教育する。

* **S (Stimulate): 刺激。** 解決策によって得られる「理想の未来」や「ベネフィット」を見せて、読者の感情を刺激する。

* **T (Transition): 行動。** 理想の未来を手に入れるための「具体的な行動」へと導く。

# 入力情報

* **記事テーマ:** [例:AIブログ運営者が知らないと危険な著作権リスク]

* **ターゲット読者:** [例:AIで記事を量産しているが、法務リスクや著作権を意識したことがない人]

# 厳格な指示

* 上記「フレームワークの定義」のQ→U→E→S→Tの順番を**必ず**守り、読者を啓発し行動へと導く構成案を作成してください。【まとめ】目的別「型」の使い分けマトリクス

S2〜S4で学んだ3つの「型」を、プロのAIブログ運営者(私)がどう使い分けているか、E-E-A-T(専門性)として一覧表にまとめます。

| 記事の目的 (Article Goal) | 使うべき型 (Framework) | なぜか?(AIへの指示の意図) |

|---|---|---|

| 【説明・解説】 (How-to記事、ノウハウ解説、時事ネタ分析) | PREP法 | 読者は「答え」を最短で知りたい。AIに「論理的なコンサルタント」の役割を与える。 |

| 【説得・販売】 (レビュー記事、商品紹介、LP) | PASONA | 読者は「悩み」を自覚している。AIに「共感力の高いコピーライター」の役割を与え、悩みを解決する。 |

| 【絞込・啓発】 (ニッチな悩み、潜在層向けの記事) | QUEST | 読者は「悩み」を自覚していない。「Q」で読者を絞り込み、AIに「ストーリーテラー」の役割を与えて問題を啓発する。 |

S3で学んだ「型をインストールするプロンプト技術」は、いわば「工具のハンドル」です。

PASONA、PREP、QUESTは「付け替える刃(ブレード)」にすぎません。(この「刃」を研ぎ澄ます技術はAIプログ自動化の心臓部! 変数を制して品質を操る技術で解説しています)

この記事を読んだあなたは、AIに「PASONAの構成案を作って」としか言えない初心者とは違います。記事の目的に合わせて「刃」を自在に付け替えられる「プロのAIブログ運営者」です。

まとめ:「型」をインストールしたAIと、読者の心を動かす記事作りの第一歩

本記事では、「1. XXとは 2. メリット 3. デメリット」というAIが生成しがちな平凡な構成案から脱却するため、読者の感情と行動を促す「型(フレームワーク)」をAIに強制インストールする具体的なプロンプト術を、私のE-E-A-T(経験・専門性)に基づいて徹底解説してきました。

私たちが学んだ核心は、AIブログ運営における「人間とAIの役割分担」です。

AIは「骨格」のプロ、人間は「魂」のプロ

私たちがS3、S4でインストールした「PASONA」「PREP」「QUEST」といった「型」は、読者の心理的ハードルを下げ、内容をスムーズに受け入れてもらうための、いわば「最強の骨格」です。

AIにこの「骨格」作りを任せる。

そうすることで、私たち人間は、AIには絶対に書けない「最も価値のある部分」——つまり、あなた自身のE-E-A-T(実体験や独自の視点)という「魂」を記事に吹き込むこと——に集中できます。(このAIとの共著技術こそが、Googleに評価される鍵です)

「型」は、あくまで読者の心を動かすための土台です。最終的に読者の心を動かし、「この記事に出会えてよかった」と思わせるのは、その「型」に流し込まれた、あなただけの「体験談」や「独自の分析」なのです。

今日から始める「脱・平凡」への3ステップ

もう「AIに構成案を作らせて、がっかりする」必要はありません。この記事を読んだあなたが、今日から即座に「プロのAIブログ運営者」として行動に移せるよう、最後のアクションプランをまとめます。

【今日から始める「脱・平凡」への3ステップ】

- 記事の「目的」を決める:

まずは書きたい記事の目的を明確にします。「ノウハウを分かりやすく説明したい(PREP法)」のか、「読者の悩みに共感し説得したい(PASONA法)」のかを決めましょう。 - 「型」のプロンプトを実行:

目的に合わせて、S3(PASONA)またはS4(PREP/QUEST)で紹介した「コピペOKプロンプト」を実行し、AIに「型」をインストールします。 - 「AIの叩き台」を「育てる」:

ここが最も重要です。 AIが1回で完璧な構成案を出すことはありません。AIが出力した「骨格(叩き台)」に対し、人間(あなた)が「A(親近感)の見出しが弱いから、私の失敗談を入れて修正して」といった「追加の改善指示」を出してください。

AIと対話しながら「型」を磨き上げていくことこそが、AIを「平凡な説明者」から「最強の共著者」へと「育てる」秘訣です。

「型」をインストールしたAIは、もはや「平凡な構成案」を提案してくる作業マシンではありません。あなたのE-E-A-T(経験)を最大限に引き出し、読者に届けるための「最強の共著者」です。

この記事で紹介したプロンプトを武器に、読者の心を動かす、あなたにしか書けない記事作りの第一歩を踏み出してください。

【実践報告】

この記事のプロンプトを使って、どんな構成案がAIから返ってきましたか?

ぜひコメント欄やX(旧Twitter)で、ハッシュタグ #AIブログ運営術 をつけてシェアしてみてください。私も見に行きます!

この記事へのコメントはありません。