導入:なぜ今、単なる「変数」ではなく「変数の連鎖」なのか?

AIでのブログ記事作成、お疲れ様です。

もしあなたが「AIに記事を書かせているのに、なぜか自分が疲弊している…」と感じているなら、この記事はまさにあなたのためのものです。

こんにちは、「プロンプター・ノート」運営者の私です。 AIブログ運営において、「プロンプトに変数を設定する」ことは、今や基本的なテクニックとなりました。[キーワード]や[読者の悩み]といった変数をプロンプトに組み込むことですね。

ですが、正直に告白します。 私自身、この「変数の使い方」をマスターした“つもり”だった当初、大きな壁にぶつかりました。

「あれ?作業が思ったより楽になっていない…」

なぜか。 それは、AIによる作業が「点」でしかなく、「線」になっていなかったからです。

私が陥った「コピペ地獄」という名の落とし穴

当時の私のワークフロー(と呼べるほどのものではありませんが)は、こんな感じでした。

- 【プロンプトA】(キーワード選定AI)を実行。

- AIが吐き出した「キーワードリスト(出力)」を、マウスで手動コピー。

- 【プロンプトB】(構成案作成AI)を開き、

[キーワードリスト]の変数部分に手動ペーストして実行。 - AIが吐き出した「構成案(出力)」を、また手動コピー。

- 【プロンプトC】(本文執筆AI)を開き、

[構成案]の変数部分に手動ペーストして実行…。

…お気づきでしょうか? AIが賢く動くたびに、私自身が「AIからAIへの出力を運ぶ」という、単純な「コピペ作業員」になっていたのです。

これでは、AIを使っているのか、AIに使われているのか分かりません。品質は上がっても、速度が上がらない。これでは「自動化」とは呼べません。

「巨大プロンプト」の夢と挫折

もちろん、私も怠惰なので(笑)、こう考えました。 「全部まとめて1つのプロンプトでやらせればいいじゃないか」と。

キーワード選定から、ペルソナ設定、構成案作成、本文執筆、メタディスクリプション生成まで…考えうるすべての変数を詰め込んだ(AIブログの成果はプロンプトが9割ですが)「究極の全自動記事作成プロンプト」を作ろうと試みました。

結果は、惨敗でした。

あまりに指示が複雑すぎたため、AIは必ずどこかの指示を無視したり、忘れたりするのです。 例えば、「キーワードは盛り込むが、指定した読者ペルソナを忘れる」「セクション間の論理が破綻し、急に支離滅裂な文章になる」といった具合です。

キーワードは無視され、文脈は崩壊し、出力される記事の品質は制御不能なレベルまで低下しました。

AIは賢いですが、一度に多くの複雑なタスクを完璧にこなすのはまだ苦手です。タスクを細かく「分解」する必要があったのです。

「点」を「線」へ。AIワークフロー構築術

そこで、私達が本当にマスターすべき技術が見えてきました。

それは、単なる「変数の使い方」ではありません。 AIのタスクを適切に分解し、「プロンプトAの“出力”を、そのままプロンプトBの“入力変数”として自動で渡す」仕組み。

そう、これこそが本記事のテーマである「変数連鎖ワークフロー」です。

この記事の目的は、あなたが「AIに指示を出す人」から、「AIが自動で動き続けるための“仕組み(ワークフロー)”を設計する人」へステップアップしてもらうことです。

もうあなたがコピペ作業をする必要はありません。 この記事では、変数を「連鎖」させ、記事作成プロセス全体を「ほぼ全自動化」するための具体的な概念と、コピペで使える実践的なプロンプト群を徹底的に解説します。

- S2(概念編): 「変数連鎖」とは何か?なぜそれが自動化の心臓部なのか?

- S3(実践編): 記事量産を実現する「5段階AI連鎖プロンプト」の全コードを公開。

- S4(応用編): 自動化の品質をさらに高める、中級者向けの3つの応用技術。

準備はいいですか? あなたのAIブログ運営を、次のステージへ進めましょう。

【概念編】AI自動化の心臓部。「変数連鎖ワークフロー」とは?

S1(導入)では、AIブログ運営者が陥りがちな「コピペ地獄」と「巨大プロンプトの失敗」という2つの大きな壁について、私の実体験(E-E-A-T: 経験)を交えてお話ししました。

そして、その両方を解決する鍵が「変数連鎖ワークフロー」であると提示しました。

このセクションでは、いよいよ本丸です。 この「変数連鎖」が具体的にどのような仕組みで、なぜAI自動化の「心臓部」と呼ばれるのかを、図解を交えて徹底的に解説します。

「変数連鎖」とは「コンテンツ組立ライン」である

一言で言えば、これはAIによる「コンテンツ組立ライン」を構築する技術です。

S1で「コピペ地獄」に陥っていた私(作業員)は、

- 【キーワード選定】という機械(AI)が部品(キーワード)を作る

- 出来上がった部品を、私が手作業で台車に乗せ(コピー)

- 【構成案作成】という次の機械(AI)まで運び、セットする(ペースト)

…という、非効率な「手工業」をやっていたわけです。

「変数連鎖ワークフロー」とは、この機械と機械の間に「自動ベルトコンベア」を設置するようなもの。 プロンプトAの「出力」が、そのままプロンプトBの「入力(変数)」として自動で流れ込む仕組みを指します。

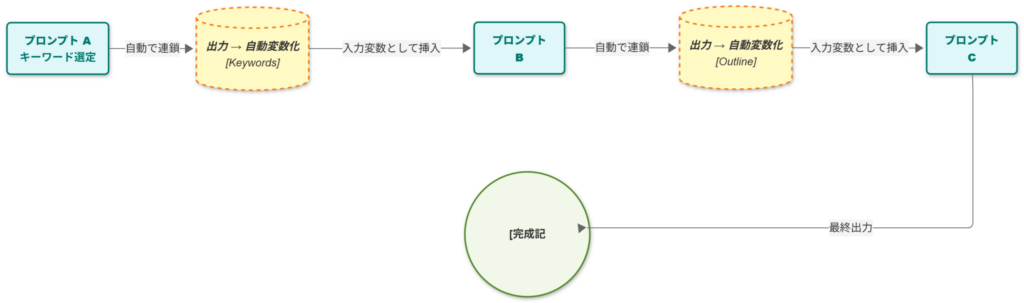

【図解】「点」の作業を「線」のワークフローへ

S1で触れた「点」と「線」の違いを、ここで明確に視覚化してみましょう。 (※編集者様へ:ここは最終的にグラフィックな図版に差し替えることを推奨します)

【図1:従来の“点”の作業(コピペ地獄)】

[プロンプトA] → [AIによる出力①]

(キーワード選定)

↓

(運営者が手動でコピペ)

↓

[プロンプトB] → [AIによる出力②]

(構成案作成)

↓

(運営者が手動でコピペ)

↓

[プロンプトC] → [AIによる出力③]

(本文執筆)

図1キャプション: これが「AIに使われる」状態。AIの作業(点)とAIの作業(点)の間を、人間が手作業で繋いでいる。

【図2:理想の“線”の作業(変数連鎖ワークフロー)】

[プロンプトA]

(キーワード選定)

│

└─(出力)→ 変数 [Keywords] として自動挿入

│

▼

[プロンプトB]

(入力: [Keywords] を使用)

(構成案作成)

│

└─(出力)→ 変数 [Outline] として自動挿入

│

▼

[プロンプトC]

(入力: [Outline] を使用)

(本文執筆)

│

└─(出力)→ [完成記事]

図2のように、プロンプトAの出力(例:キーワードリスト)が、システムによって自動的に取得され、そのままプロンプトBの入力変数([Keywords])として挿入される。これが「変数連鎖」の基本概念です。

さて、ここで多くの方が疑問に思うはずです。 「その“自動ベルトコンベア”の正体は何?」と。

ご安心ください。この「自動ベルトコンベア」は、何か特別なプログラミング技術が必須というわけではありません。

- まずは、S3で紹介するようなプロンプトの“書き方(設計図)”だけで、この概念を実現できます。

- そして将来的には、

Zapierのようなノーコードツールや、LangChainのような専門ライブラリで、この流れを本格的に自動構築することも可能です。

重要なのは、ツールを覚えること(How)より先に、この“設計図”を頭で理解すること(Why/What)です。

なぜ「巨大プロンプト」より「連鎖」が優れるのか?

ここで、S1で失敗したもう一つのパターン、「巨大プロンプト」との違いを明確にしておきます。

「組立ラインなんて面倒だ。全部の作業(A, B, C)を1台の万能マシン(巨大プロンプト)にやらせればいい」 この発想は、なぜ失敗したのでしょうか。

それは、AIの「信頼性」と「制御性」を完全に失うからです。

1. 信頼性:「一度に一つのこと」しかできないAI

巨大プロンプトは、AIにとって「複雑すぎる指示」です。 AIは(今のところ)、複数の複雑なタスクを同時に、矛盾なく処理するのが非常に苦手です。

S1でも述べた通り、「キーワードは盛り込むが、ペルソナを忘れる」といった指示の無視が必ず発生します。

対して「連鎖ワークフロー」の場合、各プロンプトの役割は「一つだけ」です。

- プロンプトAは「キーワード選定」だけに集中。

- プロンプトBは「構成案作成」だけに集中。

AIが最も得意とする「単純なタスク」に分解することで、各ステップの出力品質が劇的に安定します。

2. 制御性(デバッグ能力):失敗の原因を特定できる

これは、運営者(E-E-A-T: 専門性)として最も重要なポイントです。

巨大プロンプトは、AIの思考プロセスが「ブラックボックス」になります。もし低品質な記事が出力されても、「1万文字のプロンプトの“どこ”が悪かったのか」を特定するのは不可能に近いです。

ですが、「連鎖ワークフロー」ならどうでしょう? もし記事の品質が低かった場合、私たちは各ステップの「出力」を確認できます。

「なるほど、ステップA(キーワード選定)は完璧だ。だが、ステップB(構成案作成)の段階で、キーワードの解釈を間違えている。だから、プロンプトBだけを修正しよう」

このように、失敗の原因を特定し、修正(デバッグ)することが非常に容易になるのです。

本質:「AIにAIを管理させる」システム化

S1の「コピペ作業員」だった私は、この「変数連鎖ワークフロー」を導入したことで、「コンテンツ工場の設計図を描く工場長」へと役割が変わりました。

- 私がやるべきことは、AIに毎回指示を出すこと(作業)ではありません。

- 私がやるべきことは、AIが自動で動き続けるための「組立ライン(=プロンプトの連鎖)」を設計し、一度設置すること(仕組み化)です。

これが、当ブログが目指す「AIブログ自動化」の心臓部。 AIに単純作業をさせるのではなく、AIの「出力」を変数として次のAIに渡すことで、AIにAIを管理させる「システム」そのものを作ること。(AIブログ自動化の最適解です)これが「変数連鎖ワークフロー」の本質です。

とはいえ、きっとあなたはこう思っているはずです。 「概念は分かったが、その“自動ベルトコンベア”のプロンプトはどう書くんだ?」と。

ご安心ください。 次のS3(実践編)では、この“組立ラインの設計図”を、コピペで使える具体的な『5段階AI連鎖プロンプト』として全公開します。

いよいよ、この概念をあなたの「実践」へと移しましょう。

【実践編】コピペでOK!記事量産「5段階AI連鎖プロンプト」全公開

お待たせしました。いよいよ実践編です。

S2(概念編)では、AI自動化の心臓部である「変数連鎖ワークフロー」が、「コンテンツ組立ライン」であり、「AIにAIを管理させる」システム化の思想である、と解説しました。

当ブログの別記事『AIブログ自動化の心臓部! 変数を制して品質を操る技術』では変数の「基本」を解説しましたが、今回はその「応用編」。変数を“連鎖”させるための、より高度で具体的なワークフローを公開します。

「概念は分かった。その“組立ラインの設計図”=“プロンプト”を早く見せてくれ」

そんな声が聞こえてきそうです。 このセクションでは、その期待に応えます。本記事の核(コア)となる、コピペしてすぐに使える「5段階AI連鎖プロンプト」の具体的なコードと、その「設計思想」を全公開します。

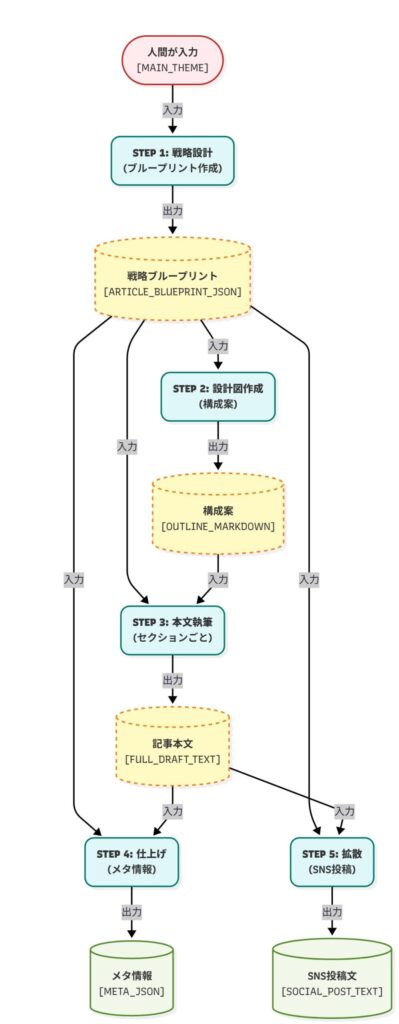

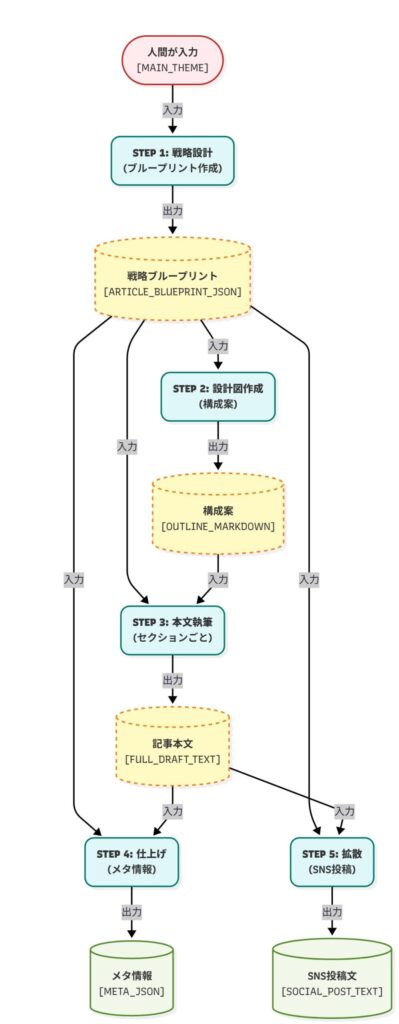

【本ワークフローの心臓部】「戦略ブループリント」と「5段階連鎖」の全体像

このワークフロー全体を流れる「魂」であり、全ての基点となるのが、私たちが『戦略ブループリント』と呼ぶJSONオブジェクトです。まずはS3で使う、その“基本構造”を共有します。

読者の皆さんは、このテンプレートをコピーして、AIに「この形式で出力して」と指示する際の「型」としてお使いください。

【コピー用】戦略ブループリントJSON(基本テンプレート)

{

"main_theme": "入力されたテーマ",

"primary_keyword": "最も重要なSEOキーワード",

"secondary_keywords": [

"関連キーワード1",

"関連キーワード2",

"関連キーワード3"

],

"target_persona": {

"name": "ペルソナの簡潔な名前(例:AIブログ初心者・田中さん)",

"description": "ペルソナの属性や状況",

"main_problem": "ペルソナが抱える最も切実な悩み"

},

"article_title_ideas": [

"記事タイトル案1 (SEOキーワードを含む)",

"記事タイトル案2 (読者の興味を引く)",

"記事タイトル案3 (数字や具体性を含む)"

],

"search_intent": "検索意図の分析(例:Know, Go, Do, Buy)"

}

(※このJSONテンプレートは、S4(応用編)でエラーを防ぐために、さらに強力な『強制テンプレート』へと進化させます。)

そして、この『戦略ブループリント』を基に、以下の『5段階コンテンツ組立ライン』を構築していきます。これが本記事の全体図です。

【図3:実践的な「5段階AI連鎖ワークフロー」】

- 【STEP 1】戦略設計(ブループリント作成)

- 入力:

[MAIN_THEME](人間が入力) - 出力:

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON](「戦略ブループリント」JSON)

- 入力:

- 【STEP 2】設計図作成(構成案)

- 入力:

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] - 出力:

[OUTLINE_MARKDOWN](記事の構成案)

- 入力:

- 【STEP 3】本文執筆(セクションごと)

- 入力:

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON],[OUTLINE_MARKDOWN] - 出力:

[FULL_DRAFT_TEXT](記事本文)

- 入力:

- 【STEP 4】仕上げ(メタ情報)

- 入力:

[FULL_DRAFT_TEXT],[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] - 出力:

[META_JSON](メタディスクリプション等)

- 入力:

- 【STEP 5】拡散(SNS投稿)

- 入力:

[FULL_DRAFT_TEXT],[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] - 出力:

[SOCIAL_POST_TEXT](X用の投稿文)

- 入力:

この流れを、ステップバイステップで見ていきましょう。 あなたが唯一手動で入力するのは、最初の[MAIN_THEME]だけです。

【STEP 1】戦略設計(ブループリント作成)

全ての連鎖は、ここから始まります。AIに「何を(What)」書かせるかだけでなく、「誰に(Who)」「なぜ(Why)」書かせるかを定義する、最も重要なステップです。

- 入力:

[MAIN_THEME] - 出力変数:

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]

コピペ用プロンプト:STEP 1

# 指示

あなたは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を最重視するプロのSEOコンテンツストラテジストです。

以下の入力テーマに基づき、高品質なブログ記事を作成するための「戦略ブループリント」を設計してください。

# 入力テーマ

[MAIN_THEME]

# 制約条件

- 出力は、必ず先に提示した「戦略ブループリントJSON(基本テンプレート)」の形式で行ってください。

- 各項目は、具体的かつ実践的な内容にしてください。

- ペルソナの悩みは、その人が夜中に検索してしまうほど切実なものを設定してください。

- キーワードは、検索意図を満たす関連性の高いものを選定してください。

- JSONデータそのものだけを出力し、前置きや後書き(「承知しました」など)は一切不要です。

運営者の視点(E-E-A-T: 専門性)

このプロンプトの最大の「キモ」は、出力を「JSON形式」に固定している点です。

なぜか? S2で解説した「自動ベルトコンベア」を実現するためです。 AIの出力がただの文章だと、次のAI(プロンプトB)が「どこがキーワードで、どこがペルソナなのか」を正確に認識できません。

JSONという「名札("primary_keyword": "...")」がついた構造化データにすることで、次のステップのAIが「target_persona の main_problem を使って構成案を作れ」といった、ピンポイントで正確な指示を理解できるようになります。 (※私達はこのJSONを、ワークフロー全体の魂を込めた「戦略ブループリント」と呼んでいます。)

(運営者の経験談) とはいえ、AIは気まぐれです。あなたがこのプロンプトをコピペして実行しても、AIが指示を“無視”してJSONではなく、ただの文章で返してくることが多々あります。イラっとしますよね。

これこそが「連鎖」が途切れる最大のエラー(形式エラー)であり、S4(応用編)で私達が解決すべき「品質管理」の重要な課題です。まずは「AIは(時々)指示を無視する」(これは ChatGPTでもGeminiでも起こり得ます)という前提に立つことが、ワークフロー設計の第一歩です。 (※AIが指示を無視した場合は、「必ずJSON形式で出力してください」と再度強く命令し直してください)

【STEP 2】設計図作成(構成案)

戦略ブループリントが決まったら、次は記事の「骨格」となる構成案を作ります。ここで、先ほどの[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]が初めて「変数」として機能します。

- 入力:

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON](STEP 1の全出力) - 出力変数:

[OUTLINE_MARKDOWN]

コピペ用プロンプト:STEP 2

# 指示

あなたは、読者の検索意図と心理的ハードルを深く理解する、経験豊富な編集長です。

以下の「戦略ブループリント(JSON)」に基づき、読者を満足させ、行動変容を促すための「記事構成案」を作成してください。

# 入力:戦略ブループリント (JSON)

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]

# 制約条件

- ブループリント内の「target_persona」が抱える「main_problem」を解決できるような論理的な流れにしてください。

- ブループリント内の「primary_keyword」と「secondary_keywords」を、見出し(h2, h3)に自然に盛り込んでください。

- 各セクションで何を語るべきか、簡潔な「概要」も記載してください。

- 出力は、必ず「マークダウン形式」の見出しリストで行ってください。

# 出力形式 (マークダウン)

## (見出し2-1)

### (見出し3-1)

- (このセクションで語るべき概要)

### (見出し3-2)

- (このセクションで語るべき概要)

## (見出し2-2)

### (見出し3-3)

- (このセクションで語るべき概要)

...

運営者の視点(E-E-A-T: 専門性)

このステップの美しさは、「変数」として「戦略ブループリント」のJSON全体を丸ごと渡している点です。

初心者(かつての私)がやりがちなミスは、STEP 1の出力から「primary_keyword」だけをコピペして、構成案を作らせようとすることです。 しかし、それではAIは「誰のための」構成案を作ればいいか分かりません。

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] を丸ごと渡すことで、AIは「ペルソナ・田中さんの悩み(main_problem)を解決するために、このキーワード群を使って構成案を作る」という、複数の文脈(コンテキスト)を同時に維持したまま作業ができます。

これが、単なるキーワードの羅列ではない、読者に深く刺さる「論理的な流れ」を生み出す秘訣です。

【STEP 3】本文執筆(セクションごと)

設計図ができたら、いよいよ「本文」という肉付けをしていきます。ここでS1の失敗(巨大プロンプト)を繰り返さないための、決定的な工夫を加えます。

- 入力:

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON],[OUTLINE_MARKDOWN] - 出力変数:

[FULL_DRAFT_TEXT]

コピペ用プロンプト:STEP 3

# 指示

あなたは、E-E-A-T(特に「経験」と「専門性」)に基づき、読者の心に響く文章を書くプロのライターです。

以下の「戦略ブループリント(JSON)」と「記事構成案(マークダウン)」に基づき、高品質な本文を執筆してください。

# 重要:実行方式

この記事は「セクションごと」に執筆します。

まず、以下の「記事構成案」から、<b>あなたが「最初」に執筆すべき「見出し」を1つだけ選び</b>、そのセクションの本文を執筆してください。

私が「続きをお願いします」と言ったら、次の見出しの本文を執筆してください。

このプロセスを、最後の見出しまで繰り返します。

# 入力:戦略ブループリント (JSON)

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]

# 入力:記事構成案 (マークダウン)

[OUTLINE_MARKDOWN]

# 執筆ルール

- あなたは、今から選んだ「見出し」に関する部分だけを執筆してください。

- 必ず「戦略ブループリント」の「target_persona」に向けて、親しみやすく、かつ専門的に語りかけてください。

- 読者が「なるほど」と納得できるような、具体的な事例や比喩表現(メタファー)を豊富に含めてください。

- あなた自身の経験(Experience)に基づいた、独自の視点や失敗談を盛り込んでください。

- 難解な専門用語は避け、中学生でも理解できるように説明してください。

- 出力は、見出しと本文のみとし、前置き(「承知しました」等)や後書きは一切不要です。

運営者の視点(E-E-A-T: 経験)

S1の「巨大プロンプトの失敗」を思い出してください。AIに「記事を丸ごと書け」と指示すると、必ず品質が破綻します。

このプロンプトの核心は、「ループ処理(セクションごとの分割執筆)」という概念を導入している点です。

AIに「記事全体」という漠然としたタスクを与えるのではなく、「この見出しについてだけ、ペルソナ([ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] 内)を意識して書きなさい」という単純かつ集中できるタスクを与えるのです。

これにより、AIは各セクションで最高のパフォーマンスを発揮できます。

そして、ここでも[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] を毎回入力し続けるのがミソです。AIは「忘れっぽい」ので、セクション3を書く頃には「ペルソナ」を忘れがちです。常に戦略ブループリント(文脈)をインプットし続けることで、記事全体のトーン&マナー(文体やペルソナ)を一貫させるのです。

【STEP 4】仕上げ(メタ情報)

本文が完成しました。しかし、ブログ記事は「検索エンジン」にも読んでもらう必要があります。SEOの仕上げ作業を行いましょう。

- 入力:

[FULL_DRAFT_TEXT],[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] - 出力変数:

[META_JSON]

コピペ用プロンプト:STEP 4

# 指示

あなたは、読者のクリック率(CTR)とSEOの両方を最大化する専門家です。

以下の「記事本文」を分析し、「戦略ブループリント」で定義されたキーワードを意識しながら、最適なメタ情報を生成してください。

# 入力:記事本文

[FULL_DRAFT_TEXT]

# 入力:戦略ブループリント (JSON)

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]

# 制約条件

- メタディスクリプションは、読者が「この記事を読まなければ」と感じる内容にしてください。

- メタディスクリプションは、必ず120文字以内に収めてください。

- メタディスクリプションには、「戦略ブループリント」の「primary_keyword」を必ず含めてください。

- 出力は、必ず指定されたJSON形式で行ってください。

# 出力形式 (JSON)

{

"meta_description": "(120文字以内の魅力的なメタディスクリプション)",

"suggested_slug": "(戦略ブループリントのprimary_keywordを基にした英語のパーマリンク)"

}

運営者の視点(E-E-A-T: 専門性)

このステップは、SEOの仕上げとして非常に重要です。AIは長文を要約するのが得意です。完成した[FULL_DRAFT_TEXT](数千文字)を「読ませて」、120文字の「要約(メタディスクリプション)」を作らせます。

ここでも[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] を入力変数として渡すことで、AIは「ただ要約する」のではなく、「primary_keyword を含めながら要約する」という、SEO的に高度なタスクを実行できます。

【STEP 5】拡散(SNS投稿)

記事は公開して終わりではありません。「届ける」までが仕事です。このワークフローの最後は、SNSへの拡散用投稿の自動生成です。

- 入力:

[FULL_DRAFT_TEXT],[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON] - 出力変数:

[SOCIAL_POST_TEXT]

コピペ用プロンプト:STEP 5

# 指示

あなたは、エンゲージメントを最大化するプロのSNSマーケターです。

以下の「戦略ブループリント」と「記事本文」を基に、X(旧Twitter)で読者の興味を引き、記事へのクリックを促す「投稿文」を作成してください。

# 入力:戦略ブループリント (JSON)

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]

# 入力:記事本文

[FULL_DRAFT_TEXT]

# 制約条件

- 「戦略ブループリント」の「target_persona」に刺さるような、強い「問いかけ」や「フック」から始めてください。

- 「戦略ブループリント」の「article_title_ideas」から最も魅力的なタイトルを選んで使用してください。

- 記事の「核心的な価値」が伝わるように、本文の内容を簡潔に要約してください。

- 読者がクリックしたくなるような「Call to Action(行動喚起)」を含めてください。

- 全体で140文字以内に収めてください。

- 関連するハッシュタグを3つ付けてください。

# 出力形式 (テキスト)

(ここに140文字以内のX投稿文を作成)

運営者の視点(E-E-A-T: 専門性)

これで「組立ライン」は完成です。 [MAIN_THEME] という「素材」を投入しただけで、記事の「戦略」→「設計図」→「本体」→「SEO仕上げ」→「SNS拡散用パーツ」までが、一気通貫で連鎖的に生成されました。

AIに[FULL_DRAFT_TEXT](本文)を読ませることで、AIは記事の文脈を理解した上で、最も「バズる」可能性のあるキャッチコピーを考えてくれます。

この「設計図」をどう実行するか?

さて、5つの強力なプロンプト(設計図)が手に入りました。 「この連鎖、どうやって実行するの?」と疑問に思いますよね。

まずは「手動連鎖」から試してください。

- ChatGPT(またはGeminiなど)の画面を開き、【STEP 1】のプロンプトを実行します。

- 出力された

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]を、手動でコピーします。 - 新しいチャット画面を開き、【STEP 2】のプロンプトを貼り付け、

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]の部分に先ほどコピーした内容を手動でペーストして実行します。 - 以下、STEP 5までこの「手動コピペ連鎖」を繰り返します。

「あれ? S1で『コピペ地獄』を批判してなかった?」 鋭い指摘です。

S1の「コピペ地獄」は、何の設計図もなしに、場当たり的にAIの出力をコピペしていた状態です。 ここで行う「手動連鎖」は、S2で定義した「組立ラインの設計図」が正しく機能するかをテストするための、意図的なコピペです。これは「作業」ではなく「デバッグ(試験運用)」であり、質が全く異なります。

まずはこの「手動連鎖」で、AIがあなたの意図通りに動く「組立ライン」が作れることを体感してください。

とはいえ、この「手動連鎖」には、まだS1の「コピペ地獄」の影が残っています。 特に、STEP 3の『セクションごと執筆』で、何度も「続きをお願いします」と手動で入力するのは、まさに私達が排除したい「単純作業」です。

そう、連鎖は「途切れる」リスク(エラー)を常にはらんでいます。

- 【形式エラー】: STEP 1でAIがJSONを無視する。

- 【記憶エラー】: STEP 3の手動ループでAIが文脈(ペルソナ)を忘れる。

これこそが、この設計図に残された最大のボトルネックです。 次のS4(応用編)では、この連鎖を「絶対に途切れさせない」ための、より高度な品質管理技術について深掘りします。

【応用編】「変数」を制する者が品質を制す。失敗しないための3つの技術

S3(実践編)では、私たちが目指す「コンテンツ組立ライン」の具体的な設計図、すなわち「5段階AI連鎖プロンプト」を全公開しました。

しかし、S3の最後で、この設計図に潜む2つの重大な「ボトルネック(エラーの温床)」も特定しました。

- 【形式エラー】: STEP 1でAIがJSON形式の指示を無視し、連鎖の「入力形式」が壊れる問題。

- 【記憶エラー】: STEP 3のセクションごと執筆(手動ループ)で、AIが「戦略ブループリント(ペルソナなど)」を忘れ、記事の「一貫性」が失われる問題。

S3のワークフローは、いわば「試作機」です。 S4(応用編)では、この試作機を「量産機」へと進化させます。AIの“気まぐれ”や“忘れっぽさ”を技術でねじ伏せ、「連鎖を絶対に途切れさせない」ための、より高度な3つの品質管理(QC)技術を徹底解説します。

技術1:「形式エラー」を撲滅する『構造化出力(JSON)の強制技術』

S3のSTEP 1で最もイライラする瞬間。それは「JSONで出力せよ」と命じたのに、AIが「承知しました!以下に戦略をまとめますね!」と、ただの文章で返してくるときです。

(運営者の視点:E-E-A-T: 専門性) なぜこれが起きるのか? AI(特にGPTモデル)は、高品質で「自由な文章」を生成するように訓練されています。そのため、JSONのような「厳格なルール」に従うのは、AIの“本能”に反する作業であり、本質的に苦手なのです。

このエラーを防ぐ最も簡単で強力な方法は、プロンプトの指示を「お願い」から「命令」へ、さらに「(AIが解きやすい)穴埋め問題」へと変えることです。

コピペ用プロンプト:STEP 1(S3からの改良版)

# 指示

あなたは、E-E-A-Tを最重視するプロのSEOコンテンツストラテジストです。

以下の入力テーマに基づき、「戦略ブループリント」を設計してください。

# 入力テーマ

[MAIN_THEME]

# 厳格な指示:出力形式の強制

あなたは「JSON生成ボット」として振る舞ってください。

以下の「出力形式(JSONテンプレート)」を「テンプレート」として使用し、必ずこのキーと構造を「完全に」維持したまま、内容だけを埋めてください。

他のテキスト(「承知しました」などの前置き)や、マークダウン記法(` + "```" + `json ... ` + "```" + `)は一切不要です。

JSONデータそのものだけを出力してください。

# 出力形式(JSONテンプレート)

{

"main_theme": "(ここに入力テーマが入る)",

"primary_keyword": "(ここに最も重要なSEOキーワードが入る)",

"secondary_keywords": [

"(関連キーワード1)",

"(関連キーワード2)",

"(関連キーワード3)"

],

"target_persona": {

"name": "(ペルソナの簡潔な名前)",

"description": "(ペルソナの属性や状況)",

"main_problem": "(ペルソナが抱える最も切実な悩み)"

},

"article_title_ideas": [

"(記事タイトル案1)",

"(記事タイトル案2)",

"(記事タイトル案3)"

],

"search_intent": "(検索意図の分析)"

}

運営者の視点(E-E-A-T: 経験)

S3のプロンプトからの劇的な進化点に気づきましたか?

- 役割の強制:

あなたは「JSON生成ボット」として振る舞ってくださいと、AIの役割(Role)を厳格に指定しました。 - テンプレート化:

# 出力形式 (JSON)を(JSONテンプレート)に変更し、AIに「これは穴埋め問題だ」と認識させています。 - ノイズの排除:

()内にダミーの解説文を入れることで、AIがこの構造を「テンプレート」として認識しやすくなります。 - 禁止事項の明記:

他のテキストは一切不要マークダウン記法も一切不要と、AIがやりがちな「余計なおしゃべり」を具体的に禁止しました。

これにより、AIは「自由作文」モードから「事務作業(穴埋め)」モードに切り替わり、JSON形式のエラー率が劇的に低下します。

(上級者向けTIPS) 将来的には、LangChain の PydanticOutputParser や、Gemini API(Google)の JSONモード など、ツール側でJSON出力を「文法的に保証」する技術を使うのが主流になります。しかし、まずはプロンプトの工夫(=ゼロコスト)だけで、この精度を極限まで高めることが運営者としての第一歩です。

技術2:「記憶エラー」を断ち切る『永続コンテキスト(文脈)の保持技術』

S3のSTEP 3(本文執筆)で最も恐ろしい瞬間。それは、セクション1ではペルソナ(初心者・田中さん)に優しく語りかけていたのに、「続きをお願いします」を5回繰り返した結果、セクション5では「読者諸氏におかれては周知の事実であろうが…」と、AIが急に“教授”のような口調に豹変するときです。

(運営者の視点:E-E-A-T: 専門性) これはAIの「コンテキストウィンドウ(記憶容量)」の限界、あるいは「長期的な注意力の欠如」が原因です。人間と同じで、作業が長引き、チャット履歴が長くなると、「初期の重要な指示(ペルソナ)」よりも「直前の会話(本文)」に注意が向いてしまうのです。

S3のプロンプトでは、この対策として「毎回ブループリントJSONを再入力する」という工夫を既に行っています。しかし、AIがそれを「参照すべき辞書」として軽視し始めたら、意味がありません。

対策は、「絶対に忘れてはいけない情報」を「辞書」から「行動指針」へと格上げし、AIの目の前に“ピン留め”することです。

コピペ用プロンプト:STEP 3(S3からの改良版)

# 指示

あなたは、E-E-A-Tに基づき、読者の心に響く文章を書くプロのライターです。

以下の「最重要・永続コンテキスト」を絶対に遵守し、「記事構成案」の続きを執筆してください。

# 【最重要・永続コンテキスト】 (!!!絶対に忘れないこと!!!)

- **この記事のゴール:** 「[ARTICLE_BLUEPRINT_JSONから"target_persona"の"main_problem"を引用]"」という悩みを解決すること。

- **ターゲット読者:** [ARTICLE_BLUEPRINT_JSONから"target_persona"の"name"と"description"を引用]

- **記事全体のトーン:** (例:親しみやすく、専門的。中学生でもわかる言葉で)

- **主要キーワード:** [ARTICLE_BLUEPRINT_JSONから"primary_keyword"を引用]

# 実行タスク

以下の「記事構成案」に基づき、「[前回執筆した見出し]"」の「次」の見出しの本文を執筆してください。

# 入力:戦略ブループリント (JSON) ※参照用辞書

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]

# 入力:記事構成案 (マークダウン) ※参照用設計図

[OUTLINE_MARKDOWN]

# 執筆ルール

- あなたは、今から選んだ「見出し」に関する部分だけを執筆してください。

- 必ず「最重要・永続コンテキスト」で指定されたターゲット読者に向けて語りかけてください。

- (S3の他のルールと同様...)

- 出力は、見出しと本文のみとし、前置きや後書きは一切不要です。

運営者の視点(E-E-A-T: 経験)

この改良版プロンプトの核心に気づきましたか?

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON](戦略ブループリント)を丸ごと渡すのはS3と同じです。しかし、それだけではAIが「忘れる」可能性がありました。

そこで、JSONの中から「絶対に忘れてほしくない情報(ペルソナ、悩み、ゴール)」だけを抽出し、# 【最重要・永続コンテキスト】 という特別なブロックとして、プロンプトの“最上部”にピン留めしています。

これにより、AIは毎回のループ(「続きをお願いします」)で、「今、誰のために、何を書いているのか」を強制的に再認識させられます。

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]は「参照用辞書」(忘れても良い情報が含まれる)# 【最重要・永続コンテキスト】は「行動指針」(絶対に忘れてはいけない)

この「役割の分離」こそが、AIの記憶エラーを断ち切り、記事全体の一貫性(トーン&マナー)を維持する、中級者以上のテクニックです。

(運営者の経験談:これは「新たな手作業」では?) 鋭い指摘です。「この永続コンテキストブロック、[...を引用]の部分は、結局、人間が手動でコピペして作るの?」 はい、その通りです。

しかし、これはS1で私たちが否定した「コピペ地獄(単純作業)」とは、価値が全く異なります。 S1の作業は、AIの出力を次のAIに運ぶだけの「思考停止の単純労働」でした。 対して、この作業は、ワークフロー全体の「品質」を決定づける「価値ある設計労働」です。

これは「組立ラインの作業員」ではなく、「組立ラインの“安全規程”を策定するエンジニア」の仕事です。この“ひと手間”が、最終的な品質を決定づけます。 (※もちろん、この「安全規程の策定」すら自動化したい場合、「STEP 1.5」として、ブループリントJSONからこの永続コンテキストブロックを自動生成するプロンプトを、連鎖に組み込むことも可能です)

技術3:AIの出力をAIに監視させる『品質チェックゲート(関所)』

ここまでの2つの技術は、「エラーの防止(Prevention)」でした。 最後の技術は、一歩進んで「エラーの検知(Detection)」です。

もし、AIが指示通りに動いた「フリ」をして、トンチンカンな内容(例:キーワードが一つも入っていない構成案)を生成したらどうしますか?

(運営者の視点:E-E-A-T: 専門性) S3のワークフローでは、この「品質チェック」は私達(人間)が目視で行っていました。しかし、その作業すらAIに自動化させることができます。

これはS3のワークフローには無かった、全く新しい「ステップ」の追加です。 ステップとステップの間に「品質検査官(AI)」を配置する技術で、専門的には「AIエージェント」や「ワークフロー・ゲート(関所)」と呼ばれます。

例えば、STEP 2(構成案作成)とSTEP 3(本文執筆)の間に、この「チェックゲート」を挟んでみましょう。

コピペ用プロンプト:STEP 2.5(品質チェックゲート)

# 指示

あなたは、SEO戦略と記事品質のズレを見抜く、厳格な品質管理(QC)の専門家です。

以下の「戦略ブループリント」と「生成された構成案」を比較・検査してください。

# 入力:戦略ブループリント (JSON)

[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON]

# 入力:生成された構成案 (マークダウン)

[OUTLINE_MARKDOWN]

# 検査項目(チェックリスト)

1. 【キーワード網羅性】: 構成案(見出し)は、「戦略ブループリント」の「primary_keyword」と「secondary_keywords」をすべて含んでいますか?

2. 【悩み解決】: 構成案(流れ)は、「target_persona」の「main_problem」を解決する論理的な順序になっていますか?

3. 【検索意図】: 構成案は、「search_intent」を満たしていますか?

# 出力形式

- 検査に「合格」した場合: "合格"

- 検査に「不合格」の場合: "不合格。理由:[(例)secondary_keywordsの「〇〇」が含まれていないため。]"

運営者の視点(E-E-A-T: 経験)

S2の「コンテンツ組立ライン」のメタファーを思い出してください。

S3で私達は「組立ライン(連鎖)」を作りました。 そして今、このSTEP 2.5で、ラインの途中に「品質検査官(AI)」を配置したのです。

AI(STEP 2)が生成した構成案 [OUTLINE_MARKDOWN] を、そのまま次のAI(STEP 2.5)に渡し、「この構成案、[ARTICLE_BLUEPRINT_JSON](戦略)と比べてどう?」と検査させる。

- 検査AIが「合格」と答えた場合のみ、人間は(またはシステムが)STEP 3(本文執筆)に進みます。

- 検査AIが「不合格」と答えたら、STEP 2(構成案作成)をやり直させます。

これは、私達(人間)がやっていた「目視確認」という退屈な作業を、別のAIに肩代わりさせる、究極の“変数連鎖”(AI on AI)です。

(運営者の経験談:このワークフローの「限界」と「次の一歩」) この「品質チェックゲート」の概念は、当ブログの別記事『AI記事の品質革命。検査プロンプト術』でも詳しく解説している、AIブログ運営の核となる考え方です。

しかし、鋭いあなたはお気づきでしょう。 「検査AIが『不合格』と判定しても、STEP 2を“やり直させる”のは、結局、私達(人間)の手作業じゃないか?」と。

その通りです。 このS4で提示したプロンプト(設計図)は、あくまで「手動連鎖」の品質を極限まで高めるためのものです。STEP 2.5は、私達(人間)が「目視確認」する際の認知負荷(大変さ)を劇的に下げてくれる「AIによる監視支援」です。

そして、その先。 「『不合格』という変数をトリガーにして、自動でSTEP 2を再実行させる」 …それこそが、LangChain や Zapier といった専門ツール(S2で触れた“本当の”自動ベルトコンベア)の領域であり、私達が目指す「完全自動化」への次の一歩なのです。

まとめ:あなたは「AI使い」から「AIワークフロー設計者」へ

長い道のりでしたが、お疲れ様でした。

S1で、私自身が陥った「AIのコピペ作業員」という絶望的な状況から始まったこの記事は、AIブログ運営の本質的な課題を浮き彫りにしました。

私たちはその課題を乗り越えるため、

- S2で、AI自動化の「コンテンツ組立ライン」という概念を学び、

- S3で、その具体的な「5段階AI連鎖プロンプト」という設計図を手に入れ、

- S4で、ラインを安定稼働させる「3つの高度な品質管理(QC)技術」を習得しました。

この記事で解説した5段階のワークフローこそ、当ブログが別記事『AIブログ成功の「全自動執筆フロー」 全解剖』で提唱した概念の、具体的な“技術実装ガイド”そのものです。

S3の「設計図」とS4の「品質管理」を手にしたいま、あなたはもう、S1で苦しんでいた単なる「AIに指示を出すオペレーター」ではありません。

あなたは、AIに「作業をさせる」人から、 AIが自動で高品質な記事を生成し続ける「仕組み(ワークフロー)」を設計する人へ。 いわば、AIブログという「コンテンツ工場」の「工場長(AIワークフロー設計者)」へと、その役割が根本から変わったのです。

もちろん、S4の最後で触れた(手動の11工程を超えた)「完全自動化」(LangChain や Zapier)の世界は、まだ少し難しく、遠くに感じるかもしれません。 それでいいのです。私もそこから始まりました。

大切なのは、ツールを使いこなすこと(How)ではなく、まず「AIにAIを管理させる」という“思考法(Why)”をインストールすることです。

あなたの「次の一歩」

この記事を閉じた後、あなたに実行してほしい「次の一歩」は、たった一つです。

S3で紹介したワークフローの、「STEP 1(戦略ブループリント)」と「STEP 2(構成案作成)」の、たった「2連鎖」でいいので、今すぐ試してみてください。

STEP 1の出力(JSON)を、STEP 2の変数に「手動でコピペ」してみる。 たったそれだけの「2連鎖」を試すだけでも、

- AIの出力が、驚くほど「一貫性」を持つこと

- あなたが「コピペ作業員」から「品質管理者」へと視座が変わること

- 「AIにAIを管理させる」という感覚の“第一歩”

これらを、あなたは確実に掴むことができるはずです。 S1の「作業員」だったあなたに、別れを告げましょう。

ようこそ、「設計者」の世界へ。

追伸: そして、その「手動の2連鎖」という第一歩の先に、S4で私たちが触れた「完全自動化」(LangChain や Zapier)の世界が待っていることも、忘れないでください。

【次のステップ】完全自動化への挑戦

この記事で「手動連鎖」をマスターしたあなたは、S4の最後で触れた「完全自動化」への扉の前に立っています。

Zapierやmakeなどのノーコードツールで、この5段階を「Webhook」で繋ぎ、Gmailで指示を出すだけで記事が生成される仕組み。LangChain(Python)を使い、「品質チェックゲート(STEP 2.5)」で”不合格”なら自動でSTEP 2をやり直す、自律型のAIエージェント。

これらは「設計者」の次なるステップ、「AIアーキテクト」への道です。 (※この「完全自動化」ガイドは、次回の大型記事として準備中です。ご期待ください。)

読者のあなたへ:「あなたのSTEP 6」は?

この記事では「5段階」の組立ラインを紹介しました。 もしあなたが「工場長」として、このラインに「STEP 6」を追加するなら、どんな機能を持たせますか?

- 「STEP 3.5:本文に合わせたアイキャッチ画像生成プロンプト」

- 「STEP 5.5:完成記事をWordPressに自動投稿する機能」(Gemini 2.5 Proでの記事作成と組み合わせたいですね)

- 「STEP 0:関連キーワードから[MAIN_THEME]を自動選定するプロンプト」

あなたのアイデアを、ぜひコメントで教えてください。

インフォグラフィックアセット

コピー用アセット

【戦略ブループリントJSON(S4改良版)】のコードブロック

{

"main_theme": "(ここに入力テーマが入る)",

"primary_keyword": "(ここに最も重要なSEOキーワードが入る)",

"secondary_keywords": [

"(関連キーワード1)",

"(関連キーワード2)",

"(関連キーワード3)"

],

"target_persona": {

"name": "(ペルソナの簡潔な名前)",

"description": "(ペルソナの属性や状況)",

"main_problem": "(ペルソナが抱える最も切実な悩み)"

},

"article_title_ideas": [

"(記事タイトル案1)",

"(記事タイトル案2)",

"(記事タイトル案3)"

],

"search_intent": "(検索意図の分析)"

}

この記事へのコメントはありません。