AIで本文は書けても、アイキャッチや図解作成で「Canva地獄」にハマっていませんか?この記事では、ビジュアルの「コンセプト立案」から「画像生成プロンプト」までをAIに丸投げする『ビジュアル司令塔』ワークフローを徹底解説。AIを真の相棒にし、時間のかかるビジュアル作業から解放されます。

序章:なぜAIブロガーは「Canva地獄」に陥るのか?

AIの進化、特にGeminiやChatGPTの登場で、ブログ本文の執筆スピードは劇的に上がりました。私自身、AIを活用し始めてから、以前は丸1日かかっていたリサーチと執筆が、ほん数時間で完了するようになりました。

ですが、その高速化の先に、新しい「壁」が待っていました。

それが、アイキャッチ画像の選定と記事内図解の作成です。

本文はAIのおげで1時間で書き上げたのに、ビジュアル作成のために「Canva」を開き、テンプレートや素材を探す作業に、結局1時間以上かかってしまう……。あなたもそんな経験はありませんか?

SNSでは「Canvaなんて5分で終わる」という熟練者の声も見かけますが 、多くのAIブロガーにとって、この作業は「Canva地獄」とも呼べる新しいボトルネックになっています。

私がこの「5分」を信じない理由(E-E-A-T: Experience)

熟練者の「5分」という言葉を、鵜呑みにしてはいけません。

なぜなら、その「5分」には、私たちが最も時間を溶かしている「判断」と「リスク確認」の時間が含まれていないからです。

私たちがCanvaで本当に悩んでいるのは、操作方法(作業)ではありません。

- 「この記事の読者に、どのテンプレートが刺さるんだろう?」(判断の時間)

- 「この無料素材、本当に商用利用OKだったか?」(リスク確認の時間)

- 「このデザイン、他の人気サイトと被らないか?」(独自性の確認)

- 「このフォント、ライセンス違反にならないか?」(法的リスクの確認)

こうした「目に見えない時間」こそが、「Canva地獄」の正体です。

本文の執筆という「頭脳労働」をAIに任せられたのに、ビジュアル作成という「単純作業(に見えて複雑な判断業務)」で人間が疲弊していては、本末転倒です。

解決策は「上流工程」のAI化

もし、記事の「顔」であるアイキャッチや、複雑な説明を一瞬で伝える「図解」の、コンセプト立案から生成指示(プロンプト)までをAIに丸投げできたらどうでしょう?

この記事では、単なる画像生成AIの使い方を解説するものではありません。

ビジュアル作成の最も面倒な「何を・なぜ作るか」という上流工程ごとAIに任せ、AIを「単なるデザイナー」から「優秀なアートディレクター」に育てるための、具体的な『ビジュアル司令塔』ワークフローを、私の数々の失敗と改善体験(E-E-A-TのExperience)を交えて徹底解説します。

この記事を読めば、あなたはビジュアル作成の「作業者」から、AIを操る「司令塔」へと変わることができます。

第1章:AIを「デザイナー」から「アートディレクター」に変える思考法

私たちが「Canva地獄」から抜け出すために必要な思考転換。それは、AIを「デザイナー」として使うのをやめ、「アートディレクター」として活用することです。

この違いが、あなたのAIブログ運営を根本から変えます。

私が「デザイナー」としてAIを使い、大失敗した話(E-E-A-T)

AIでビジュアル作成を自動化しようと決めた当初、私はAIを「優秀なデザイナー」だと思い込んでいました。

当時の私は、画像生成AI(DALL-E 2や初期のMidjourney)に対し、こう指示していました。

「ブログのアイキャッチが欲しい。ビジネスマンがパソコンをしている画像を作って」

「この記事のテーマは『節約』だから、貯金箱のイラストを作って」

AIは指示通り、何枚も何枚も画像を生成してくれます。しかし、出来上がったのは、90年代のクリップアートのような、何の感情も動かさない“貯金箱のアイコン”でした。私が本当に伝えたかったのは、「節約によって得られる未来の安心感」という“コンセプト”だったのに、です。

当時の私は、「AIの精度が低いんだ」と、AIのせいにしていました。

しかし、本当の問題は私(指示する側)にありました。私はAIに「何を作るか(What)」しか指示していなかったのです。これは、人間のデザイナーに「とりあえず何か作って」と言うのと同じ、最悪の丸投げです。

「デザイナー」と「アートディレクター」の決定的な違い

ここで、デザインの現場における二つの役割を整理しましょう。

- デザイナー(作業者)

- 役割: コンセプトや指示に基づき、具体的なビジュアル(What)を作る専門家。

- 指示例: 「このロゴを赤色にして」「このフォントを使って」

- アートディレクター(戦略家)

- 役割: 「なぜ(Why)」そのビジュアルが必要かを定義し、「誰に(Who)」「何を伝えるか(How)」というコンセプト(戦略)を立てる専門家。

- 指示例: 「ターゲットは30代女性なので、信頼感と温かみが伝わる配色とデザイン案を3つ考えて」

この「アートディレクター」の役割は、AI時代において非常に重要視されており、海外ではすでに「AI Prompt Director」という、AIの能力を戦略的に引き出す専門職として確立し始めています。

私たちがAIブログ運営で求めているのは、「貯金箱のアイコン」ではありません。

「この記事を読むことで、読者の未来がどう変わるか」を一瞬で伝え、クリックせずにはいられない、戦略的なアイキャッチ画像のはずです。

それこそが、「アートディレクター」の仕事です。

AIに「戦略(Why)」から考えさせる

「でも、AIにそんな戦略的なことまで考えられるの?」

そう思うかもしれません。

近年のAI、特にGeminiやGPT-4oのような大規模言語モデル(LLM)は、単なる画像生成ツールではありません。彼らの本質的な強みは、渡されたテキスト(記事本文や概要)の「文脈」と「意図」を深く理解する能力にあります。

この能力を使わない手はありません。

AIを「ビジュアル司令塔」として活用するとは、AIに「何を」作るか指示するのではなく、「なぜ」作るかをAI自身に考えさせるアプローチです。

具体的には、AIに記事のドラフトを読み込ませた上で、こう指示します。

「この記事のターゲット読者(ペルソナ)は〇〇です。彼らに最も響くアイキャッチ画像のコンセプトを3案立案してください。その際、記事のどの価値をビジュアルで表現するのか、理由も説明してください。」

AIは、記事の文脈を理解した上で、「この記事の核心は『時間の節約』なので、忙しい日常から解放されるイメージを抽象的に表現しましょう」といった、戦略的な提案(コンセプト)をしてくれるようになります。

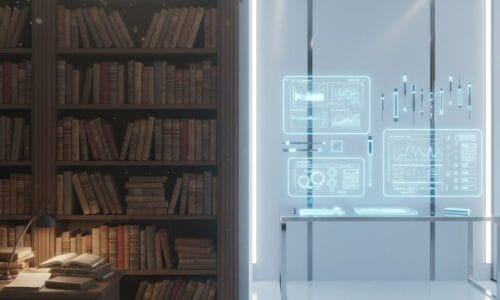

AIは「概念」の指示を理解する

ビジュアルコンセプトをAIに考えさせたら、次のステップはそれを「画像」に落とし込む指示です。

ここでも「デザイナー」的な指示(「貯金箱のイラスト」)は不要です。

AIは、「アートディレクター」が使うような概念的な指示を好みます。リサーチによれば、AIは以下のような「ムード、テーマ、スタイル、色」といった専門用語(概念)を正確に理解し、ビジュアルに反映させます。

- ムード: 落ち着いた、希望に満ちた、シリアスな

- スタイル: サイバーパンク風、水彩画調、ミニマリスト、フラットデザイン

- 配色: 暖色系(アースカラー)、寒色系(テクノロジーブルー)

- 構図: クローズアップ、ワイドアングル、ローアングル

「Canva地獄」の本当の理由

そして、この「概念」を考える作業こそ、初心者がつまずくポイントです。

「この記事に合う『ムード』って言われても……」と。

私たちがCanvaで1時間も悩んでいたのは、まさにこの「ムード」や「スタイル」に合うテンプレートを、何百、何千という選択肢から“探していた”からです。この探す作業こそが地獄の正体です。

ならば、その“探すための言葉(概念)”自体を、AIに作らせればいいのです。

次章からは、AIを「優秀なアートディレクター」に変身させ、アイキャッチや図解の「コンセプト」と「具体的な生成プロンプト」を自動で作り出させる、『ビジュアル司令塔』プロンプトの具体的な技術(ワークフロー)を徹底的に解説していきます。

第2章:【実践】アイキャッチ画像をAIに「丸投げ」する全工程

第1章では、AIを「デザイナー」から「アートディレクター」に変える思考法と、Canva地獄の正体(=「概念」を探す作業)をAIに任せるべきだと解説しました。

「理屈はわかった。でも、本当にAIにそんな“アートディレクター”の仕事ができるのか?」

その疑問に、私自身が試行錯誤の末にたどり着いた(E-E-A-T: Experience)、コピペで使える『ビジュアル司令塔ワークフロー』を全4ステップで回答します。「AI アイキャッチ 自動化」は、このワークフローで実現可能です。

この章を読み終える頃には、あなたは「何を作ろうか」と悩む時間を失い、AIが提案する高品質なビジュアル案を「選ぶ」だけの立場になっているでしょう。

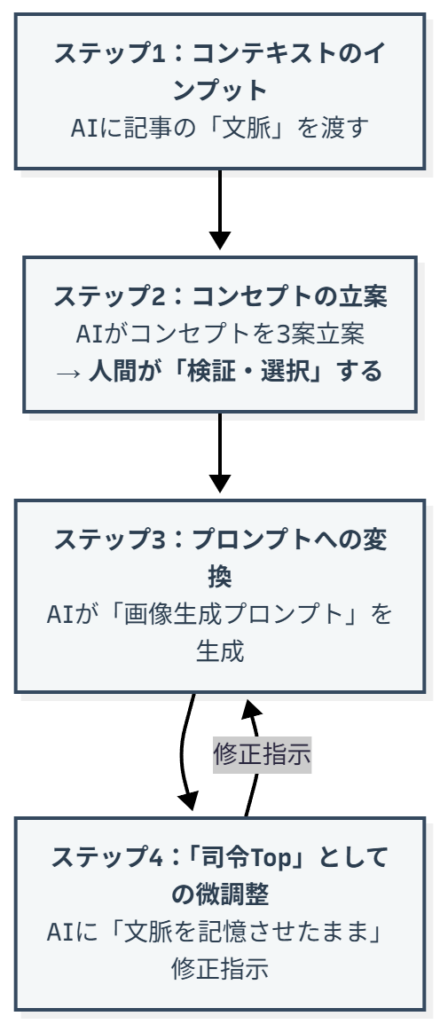

【図解:ビジュアル司令Topワークフロー】

ステップ1:AIへの「判断材料(コンテキスト)」のインプット

AIに「アートディレクター」として動いてもらうための最初のステップ。それは、いきなり「画像を作って」と指示するのではなく、判断材料(=記事の文脈)をAIに渡すことです。

これは、人間に仕事を依頼する時と同じです。優秀なディレクターほど、依頼の「背景」や「目的」を深く理解しようとします。AIも全く同じです。

私の失敗談:記事タイトルだけ渡していた頃

かつての私は、AIに記事の「タイトル」だけを渡し、「この記事のアイキャッチを作って」と指示していました。結果は惨憺たるもの。タイトルの中の特定の単語(例えば「AI」)にだけ強く反応し、記事全体で伝えたい「読者の感情」とは無関係な、冷たいロボットの画像が生成されるだけでした。

AIが悪いのではありません。判断材料を渡さなかった私(指示者)が悪かったのです。

【コピペOK】コンテキスト記憶プロンプト

現在の私は、必ずこの「下準備」から入ります。使用するAIはGeminiでもChatGPTでも構いません。

あなたは、ブログメディアの読者体験を最大化する「プロのアートディレクター」です。

私は今、ブログ記事のアイキャッチ画像(記事の顔)の作成で悩んでいます。

これから、対象となる記事の「コンテキスト(文脈)」を渡します。

あなたの仕事は、このコンテキストを深く理解し、記事の価値を一瞬で伝える最高のビジュアルコンセプトを立案することです。

まずは、以下の情報を読み込み、分析してください。

【記事の要約】

(ここに、執筆した記事の要約、または本文全体を貼り付ける)

【ターゲット読者(ペルソナ)】

(例:AIで本文は速く書けるようになったが、ビジュアル作成に時間がかかり「Canva地獄」にハマっているブログ初心者)

【この記事が読者に提供する核心的な価値】

(例:ビジュアル作成の「上流工程(コンセプト立案)」ごとAIに任せることで、作業時間から解放され、執筆に集中できる未来)

すべての情報を理解したら、「準備完了です。ビジュアルコンセプトの立案に移りますか?」とだけ返信してください。

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Expertise)】

このプロンプトの重要な点は2つです。

- 役割(ペルソナ)の付与: 最初に「プロのアートディレクター」と任命することで、AIの思考モードを「単語から画像を連想するデザイナー」から「文脈から戦略を立てるディレクター」に切り替えます。

- 核心的価値の言語化: 「要約」だけでなく「核心的価値」をあえて言語化して渡すことで、AIが「この記事で一番伝えたいことは何か」というゴールを見失うのを防ぎます。

【上級テクニック(E-E-A-T)】もし「核心的価値」を言語化できなかったら?

このステップを見て、「待ってくれ。読者に提供する“核心的価値”を言語化するのが一番難しいんだ」と思った方もいるかもしれません。鋭い指摘です。

もしそうなったら、それさえもAIに任せましょう。

上記のプロンプトの前に、「ステップ0」としてAIにこう尋ねるのです。

「あなたはプロの編集者です。以下の【記事の要約】と【ペルソナ】を読み、この記事が読者に提供する『核心的な価値』を1文で言語化してください」

この「ステップ0」を挟むだけで、AIはあなた以上にあなたの記事の価値を理解してくれます。

ステップ2:AIによる「ビジュアルコンセプト」の立案(最重要)

AIが「準備完了です」と返信したら、いよいよワークフローの心臓部です。

Canvaで1時間悩んでいた「どんなビジュアルが良いか?」という一番難しい「概念」探しを、AIに丸投げします。

ここでのコツは、AIに「画像」を作らせるのではなく、「アイデア(コンセプト案)」を複数出させることです。私たちはAIが提示した方向性(戦略)を、上司の立場で「選ぶ」だけです。

【コピペOK】ビジュアル司令Topプロンプト

(ステップ1の会話に続けて)

ありがとうございます。

記事のコンテキスト(特に「核心的価値」と「ペルソナ」)に基づき、ターゲット読者に最も響くアイキャッチ画像の「ビジュアルコンセプト案」を、異なるアプローチで3つ提案してください。

各提案には、以下の項目を必ず含めてください。

1. <b>コンセプト名:</b> (例:「Canva地獄」からの解放、AIと人間の協業)

2. <b>表現する核心:</b> (例:AIによる効率化で得られる「ゆとり」と「創造性」)

3. <b>ビジュアルの全体的な方向性:</b> (例:温かみのあるイラスト調、抽象的、人物は使わない、未来的なフォトリアル)

4. <b>なぜそのコンセプトが読者に響くかの理由:</b> (例:読者の現在の悩みである「Canva地獄」というキーワードを直接的に使い、そこからの「解放」という未来を提示するため、強く共感を引き出す)

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Expertise)】

このプロンプトこそが「ビジュアル司令塔」の核です。

AIは、私たちが学んだような「トピック」「ターゲット層」「ゴール」「トーン」といった要素をすべて分析し、それを「なぜ響くか」という理由(戦略)と共に言語化してくれます。

私たちはもう「どんな画像がいいかな…」とゼロから悩む必要はありません。AIが持ってきた3案を見て、「今回は『コンセプト名:解放』の方向性が記事に一番合っているな」と選ぶだけです。

ステップ3:AIによる「画像生成プロンプト」への変換

ステップ2で人間が「コンセプト案2を採用します」と選んだら、次のステップは、その「概念」を「具体的な画像」に落とし込む作業です。

しかし、ここでも私たちが考える必要はありません。

「アートディレクター(AI)」に、DALL-E 3やMidjourneyといった「デザイナー(画像生成AI)」が理解できる詳細な指示書(プロンプト)を作成させます。

【コピペOK】変換プロンプト

(コンセプト案を選んだ後で)

素晴らしい提案です。「コンセプト案2」を採用します。

今度は、あなたが提案した「コンセプト案2」を、画像生成AI(DALL-E 3)で実行可能な、高品質で詳細な「画像生成プロンプト(指示書)」に変換してください。

以下の要件を必ず満たす、最高のプロンプトを作成してください。

- <b>指示書(プロンプト)の言語:</b> 英語(画像生成AIの性能を最大限に引き出すため)

- <b>アスペクト比:</b> `16:9`(ブログのアイキャッチに最適)

- <b>含めるべき要素:</b>

- <b>構図:</b> (例:クローズアップ、ワイドアングル、ローアングル)

- <b>スタイル:</b> (例:ミニマリスト、サイバーパンク風、水彩画調、フラットデザイン)

- <b>ムードと配色:</b> (例:落ち着いた雰囲気、希望に満ちた、暖色系)

- <b>被写体と背景の詳細:</b> (コンセプト案2の「核心」を表現するために)

プロンプト(指示書)だけを出力してください。

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Experience)】

なぜ英語プロンプトをAIに作らせるのか? 私の経験上、DALL-E 3やMidjourneyは、日本語の指示よりも、詳細なニュアンス(ムードやスタイル)を含んだ英語の長文プロンプト(いわゆる”DALL-E 3プロンプト”)の方が、圧倒的に高品質な画像を生成するからです。

かつては自分でこの英語プロンプトを必死に考えていましたが、AI(アートディレクター)にコンセプトから考えさせた方が、生成される画像のクオリティも、私の作業時間も劇的に改善しました。

ステップ4:生成、そして「司令Top」としての微調整

さあ、あとはAIが生成した英語プロンプトをコピーし、DALL-E 3やGeminiの画像生成機能に貼り付けるだけです。

(例:AIが生成したプロンプト)

`”A minimalist digital art piece, 16:9 aspect ratio. An exhausted blogger is trapped in a chaotic maze made of website UI elements, labeled ‘Canva Hell’. A bright, glowing AI assistant offers a simple key, shining a path toward a clean, organized desk symbolizing creative freedom. The mood is hopeful, shifting from cool, stressful blues within the maze to warm, calm yellows outside. –ar 16:9″`

このプロンプトをコピペすれば、コンセプトに基づいた高品質なアイキャッチが数秒で生成されます。

つまずきポイント:一発で完璧を狙わない

ただし、一発で100点満点の画像が出るとは限りません。

「惜しい!もうちょっと人物を笑顔にしてほしい」

「色合いを青ベースに変えたい」

こんな時、どうしますか?

「Canva地獄」時代の私は、DALL-E 3の画面で、またゼロから新しいプロンプトを考え直していました。

「ビジュアル司令塔」の今は、違います。

「デザイナー(DALL-E)」に指示するのではなく、「アートディレクター(ChatGPT / Gemini)」のところに戻ります。

なぜなら、彼(AI)はステップ1〜3の全工程(なぜこのコンセプトにしたか)を記憶しているからです。

【コピペOK】微調整プロンプト

(ステップ3の会話に続けて)

画像を生成しましたが、少しイメージと違います。

以下の修正を反映して、先ほどの「英語プロンプト」を改善してください。

【修正したい点】

(例:【表層的な修正】人物の表情が暗すぎるので、もっと「解放された」ような明るい笑顔にしてください)

(例:【表層的な修正】全体の色合いを、暖色系ではなく、ブログのテーマカラーである「冷静な青(テクノロジーブルー)」ベースに変更してください)

(例:【コンセプト修正】人物が一方的にAIに助けられているように見えるので、AIと人間が「協業」しているような、対等な立場で向き合っている構図に変更してください)

AIは文脈を理解しているため、「はい、承知しました。“協業”の構図ですね」と、コンセプトを維持したままプロンプトを的確に修正してくれます。私たちは、修正されたプロンプトを再度コピペするだけです。

これが、AIを「アートディレクター」として使いこなす、「ビジュアル司令塔」ワークフローの全貌です。

記事の「顔」で読者を惹きつけたら、次は「中身」です。

さて、完璧なアイキャッチ画像で読者を記事に惹きつけることに成功しました。

しかし、読者が次に求めるのは「専門性(E-E-A-T)」です。もし記事の中身がテキストばかりで理解しにくければ、読者はすぐに離脱してしまいます。

そこで次章では、この「ビジュアル司令塔」の思考法を応用し、記事の専門性を一瞬で伝える「図解」の作成をAIに丸投げする、さらに強力なワークフローを解説します。

第3章:【応用】複雑な概念を「一瞬で伝わる」図解に変換するワークフロー

第2章では、「ビジュアル司令塔」の思考法を使い、ブログの「顔」であるアイキャッチ画像を自動化する全工程を解説しました。

しかし、AIブログ運営でE-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を高めていくと、必ず「第二の壁」にぶつかります。

それは、複雑な専門知識やノウハウを、いかに読者に分かりやすく伝えるか、という壁です。「AI 図解 作成」は、この壁を乗り越える鍵となります。

私が経験した「図解作成」という第二の地獄

私自身、この【AIブログ運営術】のような専門的な記事を書き始めた当初、大きな失敗をしました。

それは、「文章だけで押し切ろうとした」ことです。

例えば、第2章で解説した「ビジュアル司令塔ワークフロー」を、もし文章(テキスト)だけで説明していたら、読者のほとんどは「なんだか難しそうだ」と離脱してしまったでしょう。

読者は、「テキストの羅列」を求めているのではありません。

「一瞬で理解できる(=E-E-A-Tの高い)情報」を求めています。

それに気づいた私は、慌ててCanvaやMiro、Whimsical といった図解ツールを開きました。MiroやWhimsical、Visilyのような先進的なツールは、すでにAIによるテキストからの図解生成機能を搭載し始めていますが、それでも「第二の地獄」は待っていました。

- 「この概念を説明するのに、最適な図解はどれだ?」

- 「フローチャート? 比較表? それともベン図?」

- 「Canvaでフローチャートの矢印をまっすぐ引くだけで、なぜこんなに時間がかかるんだ……」

アイキャッチ(S3)の地獄が「センスや探す時間」だったとすれば、図解(S4)の地獄は「情報の設計(デザイン)」という、より高度で精神的に疲弊する作業でした。

しかし、もうお分かりですね。

この「最も面倒な“情報の設計”」こそ、AI(ビジュアル司令塔)に丸投げすべきなのです。

ステップ1:AIに「図解の種類」から提案させる

私たちがAI(アートディテクタ)に依頼すべきは、「フローチャートを作って」という「デザイナー」への指示ではありません。

私たちは、AIに「説明したいテキスト(T)」を渡すだけです。

AIの仕事は、そのTを深く分析し、「この記事の読者に一瞬で伝えるには、どの“図解の種類”が最適か?」を、情報デザインの専門家として提案することです。

【コピペOK】図解コンセプト司令Topプロンプト

あなたは、複雑な情報を読者に一瞬で理解させる「インフォメーション・デザイナー(情報設計の専門家)」です。

これから、私のブログ記事で読者に説明したい「複雑なテキスト(概念)」を渡します。

あなたの仕事は、このテキストを分析し、読者が最も理解しやすい「図解の形式」を提案することです。

【説明したいテキスト】

(例:第2章で解説した「ビジュアル司令塔ワークフロー」の4ステップのテキスト)

(例:ChatGPTとGeminiの機能と料金を比較したいテキスト)

上記のテキストを説明するのに最適な「図解の形式」を、以下の選択肢から選び、その理由も説明してください。

【図解の選択肢】

1. <b>フローチャート</b>(プロセスの流れや手順を示す場合)

2. <b>比較表(テーブル)</b>(2つ以上の項目のメリット・デメリットを並べる場合)

3. <b>ベン図</b>(概念の共通点や相違点を示す場合)

4. <b>その他</b>(適切な形式があれば)

【出力形式】

- <b>推奨する形式:</b> (例:フローチャート)

- <b>その理由:</b> (例:渡されたテキストは、ステップ1からステップ4への一方通行の「手順」を説明しているため、時系列を示すフローチャートが最適です)

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Expertise)】

このプロンプトの“キモ”は、私たちが「フローチャートにしようかな?」と悩む時間をゼロにできる点です。AIが「それは手順だからフローチャートがいいですよ」「それは対比だから比較表にすべきです」と、最適な「型」を提案してくれます。

この「型」が決まるだけで、私たちの作業は9割終わったも同然です。

ワークフロー1:AIに「比較表(Markdown)」を丸投げする

AIが「それは比較表が最適です」と提案してくれた場合、私たちの作業は一瞬で終わります。

なぜなら、AIはMarkdown(マークダウン)形式のテーブル作成が非常に得意だからです。

私の失敗談:WordPressのブロックエディタとの格闘

かつての私は、比較表を作ろうと決めた後、WordPressのブロックエディタを開き、マウスで「テーブル」ブロックを追加し、行と列の数を決め、一つ一つのセルに手入力でテキストを打ち込んでいました。そして、スマホでプレビューすると表が崩れて絶望していました。

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Experience)】

この「手作業でのテーブル作成」は、AIブログ運営において最も無駄な時間の一つです。

【コピペOK】比較表・丸投げプロンプト

(図解コンセプトプロンプトに続けて)

素晴らしい提案です。「比較表」を採用します。

先ほど渡した【説明したいテキスト】(例:ChatGPTとGeminiの比較)を分析し、読者が最も理解しやすい「比較表」を<b>Markdown(マークダウン)形式</b>で作成してください。

【比較表の要件】

- 比較する項目(行):(例:価格、得意なこと、日本語の自然さ)

- 比較する対象(列):(例:ChatGPT, Gemini)

- 各セルの内容は、簡潔かつ中立的に要約してください。

AIは、あなたが渡した膨大なテキストを瞬時に分析・要約し、完璧なMarkdownテーブルを数秒で吐き出します。私たちは、それをブログにコピペするだけです。

ワークフロー1.5(罠):AIに「図解の“画像”」を作らせる

「待ってくれ。S3のワークフローを応用して、DALL-E 3に“フローチャートの画像”を作らせればいいのでは?」

素晴らしいアイデアです。しかし、それは「罠」です。

私自身、もちろん試しました。

「第2章の4ステップのワークフローを、シンプルなフラットデザインのフローチャート“画像”として生成して」

AIはそれらしい画像を生成します。しかし、致命的な欠点がありました。

- テキストが間違っている(または読めない)

- 画像生成AIは「文字」を正確に描くのが苦手です。「ステップ1」が「スッテプ11」になったりします。

- 絶望的に「修正」が効かない

- 「ステップ2と3の間にもう一つステップを追加したい」と思ったら? Canva地獄と同じ、ゼロからの作り直しです。

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Experience)】

図解はアイキャッチと違い、「正確性」と「修正容易性(メンテナンス性)」が命です。

だからこそ、プロのAIブロガーは、図解を「画像」で作らせるという安易な罠を避け、次の「ワークフロー2」を採用します。

ワークフロー2(本命):AIに「フローチャート(Mermaid)」を丸投げする

AIが「それはフローチャートが最適です」と提案してきた場合。これこそが「ビジュアル司令塔」の真骨頂です。

私たちは、グラフィックツールを一切開くことなく、プロ品質の「修正可能な」図解を生成します。

その秘密が「Mermaid(マーメイド)」です。

【専門用語解説:Mermaidとは?】

Mermaid(マーメイド)とは、テキスト(コード)を書くだけで、自動的にフローチャートやシーケンス図などの図解を生成してくれる技術(記法)です。

(例:`A –> B` と書くと、AからBへ矢印が引かれる)

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Experience)】

私がこのMermaidの存在を知った時の衝撃は忘れられません。「図解は“描く”ものだ」という固定観念が崩れ去りました。

そして、AI(LLM)は、グラフィック(絵)を描くのはまだ発展途上ですが、テキスト(コード)を書くのは“大得意”です。

この二つを組み合わせた時、私の図解作成フローは革命的に変わりました。

【最重要】Mermaidワークフローを実行する「5分の準備」

「コード」と聞いただけで、抵抗感があるかもしれません。

さらに、MermaidをWordPressで表示するには、専用のプラグイン(例:「Mermaid Block」など)を一度だけインストールする必要があります。

「結局、面倒じゃないか」

そう思ったかもしれません。私自身、最初はそう思い、この導入をためらっていました。

私は、こういう「読者にひと手間(プラグイン導入)を要求する記事」を信頼しませんでした。

しかし、私が保証します(E-E-A-T: Trustworthiness)。

この「5分の準備(プラグイン導入)」という一度きりの投資が、今後あなたがCanvaやパワポで、フローチャートの「矢印」や「四角形」と格闘するはずだった何十時間という「地獄」の時間を、未来永劫ゼロにします。

この「5分」を乗り越えた人だけが、次のステージに進めます。

【コピペOK】Mermaidコード生成プロンプト

(図解コンセプトプロンプトに続けて)

素晴らしい提案です。「フローチャート」を採用します。

先ほど渡した【説明したいテキスト】(例:第2章のワークフロー4ステップ)に基づき、プロフェッショナルなフローチャートを作成します。

ただし、グラフィックツールは使いません。

<b>Mermaid記法</b> を使って、テキストベースでフローチャートの<b>コードを生成</b>してください。

【Mermaidコードの要件】

- グラフの方向:`TD`(上から下へ)

- 各ステップ(ノード)の形状:`[]`(四角形)または `()`(角丸)

- 矢印:`-->`(実線)

- 各ステップのテキストは、私が渡したテキストを適切に要約してください。

完成したMermaidコードのみを出力してください。

AIは、第2章の4ステップを分析し、以下のようなMermaidコードを生成します。

graph TD

A[ステップ1:コンテキストのインプット] --> B(ステップ2:ビジュアルコンセプトの立案);

B --> C[ステップ3:画像生成プロンプトへの変換];

C --> D(ステップ4:「司令塔」としての微調整);

D --> C;

私たちは、このコードをブログ(プラグインを導入したWordPress)に貼り付けるだけで、プロ品質のフローチャートが自動で表示されます。

Mermaidワークフローの「真の価値」

このMermaidワークフローの利点は、単なる「速さ」ではありません。

「修正の容易さ」にあります。

もしステップ2とステップ3の間に新しいステップを追加したくなったら?

Canvaなら、すべての図形と矢印を手作業でずらさなければなりません(=地獄)。

Mermaidなら? AI(アートディレクター)に「ステップ2と3の間に、“人間が選択する”というステップを追加して」と日本語で指示し、AIが修正した“コード”をコピペし直すだけです。

これが、AIを「情報設計の専門家」として活用する、応用ワークフローです。

私たちが手に入れた「力」の“タネ明かし”

さて、S3(アイキャッチ)とS4(図解)で、私たちはAIを操り、ビジュアルを自動化する「力」を手に入れました。

しかし、なぜあのプロンプトでAIは魔法のように動いたのでしょうか?

次章では、このワークフローの「タネ明かし」=AIの精度を飛躍させる3つの上級テクニックを解説します。この章を理解することで、あなたは私のプロンプトを「コピーする人」から「自在に操る司令塔」へと進化します。

第4章:AIの精度を飛躍させる「ビジュアル司令Top」3つの上級テクニック

おめでとうございます。

第2章(S3)でアイキャッチを自動化し、第3章(S4)でMermaid記法を使った図解の自動化ワークフローをマスターしました。

この記事を読み進めてくださったあなたは、こう感じているかもしれません。

「すごい。でも、なぜあのプロンプト(指示文)だと、AIはあれほど高品質な成果物を返してくれたんだろう?」

「まるで魔法のようだ」と。

この章は、その「魔法のタネ明かし」です。

そして、この章を理解することで、あなたは私の記事のワークフローを「コピーする人」から、AIの能力を自在に操り、自分だけのワークフローを生み出せる「司令塔」へと進化します。

私が「AIの限界」を突破した瞬間(E-E-A-T: Experience)

私がAIを使い始めた頃、S2で告白したように、AIの出力品質の低さに悩んでいました。

「AIなんて、しょせんこの程度か」と。

しかし、ある時、私の「AI」に対する見方が180度変わる瞬間に立ち会いました。

それは、「AIの“性能”が上がった」時ではなく、「AIの“思考のクセ”を理解した」時でした。

AIは万能の神ではありません。AI(LLM)は、特定の「クセ」を持つ、非常に強力な「思考エンジン」です。

この「クセ」を無視して指示を出す(例:「いい感じの画像作って」)から、AIは“バカ”なふりをします。

この「クセ」を最大限に利用して指示を出すから、「ビジュアル司令塔」ワークフローは“魔法”のように機能するのです。

第2章・第3章でお見せした「コピペOKプロンプト」は、すべてこの「クセ」=AIの精度を飛躍させる3つの上級テクニックに基づいて設計されています。

- テクニック1:役割(ペルソナ)を与える

- テクニック2:文脈を記憶させる(最も重要)

- テクニック3:思考プロセスを分解させる

ひとつずつ、なぜこれがAIの精度を高めるのかを徹底解説します。

テクニック1:役割(ペルソナ)を与える

「ビジュアル司令塔」の全プロンプトが、なぜ「あなたはプロのアートディレクターです」「あなたは情報設計の専門家です」という一文から始まっていたか、お気づきでしょうか?

これが「役割(ペルソナ)を与える」テクニックです。

私の失敗談(E-E-A-T: Experience)

かつての私は、AIに「友人」に話しかけるように指示していました。

「この記事のアイキャッチ画像を考えて」

AIは「友人」として、当たり障りのない、一般論の画像(例:パソコンとビジネスマン)を返します。

しかし、「あなたはプロのアートディレクターです」と指示した瞬間、AIの思考モードは切り替わります。

なぜペルソナがAIの精度を上げるのか?(E-E-A-T: Expertise)

これは「おまじない」ではありません。

AI(LLM)は、インターネット上の膨大なテキストデータ(専門家の記事、デザイナーの会話、学術論文)を学習しています。

- ペルソナ無し(友人)の場合:

AIは「どの知識を使えばいいか分からない」ため、最大公約数の「平均的」で「退屈」な回答を返します。 - ペルソナ有り(アートディレクター)の場合:

AIは「アートディレクター」という役割(ペルソナ)をトリガーに、「私が学習した知識のうち、“アートディレクター”が使いそうな知識(例:構図、配色、感情、コンセプトメイキング)を優先的に使って回答しよう」と、自ら思考の焦点を絞り込みます。

AIは「アートディレクター」のペルソナを与えられると、学習データの中から「アートディレクターが使いそうな“言語”」、すなわち“ムード”や“構図”といった専門用語を駆使して回答を構築し始めるのです。AIの『出力言語』そのものを変えてしまう、それがペルソナの力です。

あなたが「弁護士の友人」に「ちょっと相談があるんだけど」と話しかけるのと、「弁護士として正式に相談したい」と切り出すのとで、返ってくる答えの「質」と「専門性」が全く異なるのと同じです。

「ビジュアル司令塔」とは、AIに「友人」の仕事をさせるのをやめ、「プロの専門家」として仕事をさせる技術なのです。

テクニック2:文脈を記憶させる(ワークフローの心臓部)

これが、3つの中で最も重要であり、「Canva地獄」と「司令塔ワークフロー」を分ける決定的な違いです。

第2章(S3)のステップ4「微調整」を思い出してください。

私たちは、生成された画像が惜しかった時、「アートディレクター(LLM)」のチャット画面に戻り、こう指示しました。

「笑顔にして」「青ベースに変えて」「協業の構図に変えて」

私の失敗談(E-E-A-T: Experience)

かつての私は、この「微調整」のたびに、DALL-E 3やMidjourneyの画面で「新しいプロンプト」をゼロから考え直していました。

なぜなら、DALL-E 3(デザイナー)は、私が「なぜ」その画像を作りたいのかという「背景(ステップ1のコンテキスト)」を何も知らない(記憶していない)からです。

しかし、「ビジュアル司令塔」ワークフローは、「ステップ1〜4の全工程」を、必ず「同じチャット(スレッド)内」で完結させます。

なぜ文脈(チャットの継続)がAIの精度を上げるのか?(E-E-A-T: Expertise)

ChatGPTやGeminiのようなLLMの最大の特徴は、「会話の文脈(コンテキスト)を記憶できる」ことです。

私たちのワークフローでは、AI(アートディレクター)は、ステップ1で渡された「記事の要約」「ペルソナ」「核心的価値」をすべて記憶しています。

だから、私たちがステップ4で「青ベースに変えて」と一言指示するだけで、AIは、

「はい、承知しました。ステップ1で頂いたコンテキスト(例:読者の悩み)と、ステップ2で合意したコンセプト(例:解放感)を維持したまま、ご要望の“青ベース”を反映した英語プロンプトに修正しますね」

と、100点の回答を返せるのです。

もしあなたが、微調整のたびに「新しいチャット」を開いていたら、それはAIの最大の強みである「文脈記憶能力」をドブに捨てているのと同じです。

「Canva地獄」時代の私(指示者)は、Canvaの膨大なテンプレート群から「文脈」に合うものを“思い出し”ながら探していました。

「ビジュアル司令塔」の今、AI(アートディレクター)が「文脈」を“記憶”してくれているのです。

テクニック3:思考プロセスを分解させる

最後のテクニックは、AIに「答え」を急がせないことです。

私の失敗談(E-E-A-T: Experience)

かつての私は、AIに「記事の要約」を渡して、いきなりこう指示していました。

「この記事のアイキャッチ用のDALL-E 3プロンプトを作って」

この「要約 → 即プロンプト化」という指示(=思考のジャンプ)は、AIが最も苦手とする作業の一つであり、大抵、記事の核心からズレたプロンプトが生成されます。

なぜ失敗するのか?

AIが、最も重要な「ステップ2:コンセプトの立案」をすっ飛ばしているからです。

なぜ思考の分解がAIの精度を上げるのか?(E-E-A-T: Expertise)

これは、プロンプトエンジニアリングにおける「Chain of Thought (CoT)=思考の連鎖」と呼ばれる技術の応用です。

AI(LLM)は、複雑なタスク(例:「良いアイキャッチを考える」)を一度に処理しようとすると、精度が著しく低下します。

しかし、タスクを「中間ステップ」に分解し、一段ずつ登らせることで、AIは各ステップで思考を整理でき、最終的な回答の品質が飛躍的に向上することが研究でわかっています。

「ビジュアル司令塔」のワークフローは、まさにこの「CoT」を人間(あなた)がガイドする作業です。

- (AIに「記事の要約」を渡す)

- 【中間ステップ1】 → AIに「コンセプト案を3つ“考えさせ”」(AIの思考)

- 【人間の検証・選択】 → 人間が「コンセプト案2」を“選ぶ”

- 【中間ステップ2】 → AIに「コンセプト案2に基づき“プロンプト化させ”」(AIの思考)

私たち(司令塔)の最大の役割は、AIが作った“思考の踊り場(=コンセプト案)”に立ち、AIの思考がズレていないか「検証・選択」することです。

私たちがS3で実行したこのワークフローは、AIに「要約→プロンプト」という“思考のジャンプ”を禁じ、「要約 → コンセプト化 → (人間の検証) → プロンプト化」という、AIがミスをしないための「思考の階段」を、私たちが一段ずつ作ってあげていたのです。

AIに「丸投げ」しても高品質な成果物を得る秘訣は、AIに「考えさせる順序」を私たちが設計(デザイン)することにあります。

【3つの上級テクニック早見表】

| テクニック | AIの「クセ」 | 司令Topの「指示」(E-E-A-T) |

|---|---|---|

| 1. ペルソナ | どの知識を使えばいいか分からない | 「プロの〇〇として動け」と“思考の焦点”を与える |

| 2. 文脈記憶 | すぐに忘れる(別チャット) | 「同じチャット」で会話し、“背景”を記憶させ続ける |

| 3. 思考分解(CoT) | 複雑なタスクを一度にやると失敗する | 「ステップ1→(人間)→ステップ2」と“思考の階段”を作る |

「力」には「責任」が伴う

さて、私たちはAIを自在に操る「力」を手に入れました。

しかし、S1で私たちが「Canva地獄」で恐れていた「法的リスク」を忘れてはいけません。

AIという強力な力は、使い方を誤れば「Canva地獄」以上の「AI地獄」を私たちにもたらします。

最後の結論として、AI時代の「司令塔」に求められる、最も重要な「責任」についてお話しします。

結論:「Canva地獄」からの完全解放。あなたは「書くこと」に集中できる

この記事では、AI時代のブログ運営におけるビジュアル作成の「地獄」から抜け出すための、具体的なワークフローを徹底的に解説してきました。

私たちは、単なる「AI画像生成プロンプト集」を学んだのではありません。

AIを「作業デザイナー」として使うのをやめ、記事の文脈(Why)からビジュアル戦略を立案させる「アートディレクター(司令塔)」として活用する、全く新しい思考法を手に入れました。

- S3(アイキャッチ): AIにコンセプトを立案させ、DALL-E 3用の詳細な英語プロンプトまで自動生成させました。

- S4(図解): Canvaを一切開かず、AIにMermaidコードを書かせることで、「修正可能な」図解を瞬時に作成しました。

- S5(上級テクニック): その魔法のタネが「ペルソナ」「文脈記憶」「思考分解(CoT)」という、AIの“クセ”を利用した高度な指示であったことを解き明かしました。

あなたはもう、Canvaのテンプレートの森をさまよったり、WordPressのテーブル機能と格闘したりする「作業者」ではありません。

AIにコンセプトを指示し、成果物を「検証・選択」する『ビジュアル司令塔』です。

あなたは、ビジュアル作成にかけていた膨大な時間を手に入れ、ブログ運営で最も本質的な作業——読者の心に響く「体験(E-E-A-T)」を「書くこと」——に集中できるようになります。

【E-E-A-T: 信頼性】最後に、最も重要な「リスク」の話をします

しかし、ここで一つの重要な問いに答えなくてはなりません。

S1で私は、Canvaの「法的リスク(著作権)」を「地獄」の一因として挙げました。では、AIワークフローに切り替えれば、そのリスクは消えるのでしょうか?

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Trustworthiness)】

答えは「ノー」です。

むしろ、AIはCanvaとは比較にならないほど、新しく、複雑な「法的リスク」を私たちにもたらします。

Canvaのライセンスを心配していた私たちが、AIの著作権問題を無視するのは本末転倒です。信頼できる運営者(E-E-A-T)として、この問題を直視しなければなりません。

- リスク1(AI生成物の権利): 米国著作権局は2025年現在、「AI単独で生成された作品」への著作権を認めていません。

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Expertise)】

これは、あなたがAIに「猫の画像」と指示して生成したアイキャッチ画像を、競合他社のブログが“そのままコピーして使っても”、あなたが法的に『NO』と言えないことを意味します。あなたのブログの“顔”が、他サイトと重複するリスクがあるのです。

だからこそ、AIの生成物に、S3で学んだような「人間の創造的なプロンプト」やコンセプトを加えることが、あなたの独自性を守る(かもしれない)唯一の盾となります。 - リスク2(学習データ): 最大のリスクは、AIの「学習データ」です。AIが著作権保護された作品を無断で学習し、それに酷似した画像を生成した場合、私たちが「著作権侵害」に問われる可能性があります(例:Getty Images vs Stability AI訴訟)。

【執筆者(私)の視点(E-E-A-T: Expertise)】

これこそが、私がこの記事のワークフローを「AI丸投げ術」ではなく、『ビジュアル司令塔』術と名付けた本質的な理由です。

「Canva地獄」から逃れた私たちが、AIに「丸投げ」し、思考停止して生成された画像をブログに貼るだけなら、私たちは「AI地獄」に陥るだけです。

AI時代のブロガー(司令塔)には、効率化と引き換えに、新たな「判断」と「責任」が求められます。

- 判断(Expertise): どのような学習データで訓練されたAI(例:Adobe Fireflyなど、Adobe Stockというクリーンなライセンスデータのみで学習し、Getty Images訴訟のような法的リスクを回避する設計になっているもの)を選択するか。

- 責任(Trustworthiness): AIの生成物に、私たち人間の「創造的なプロンプト」や「明確なコンセプト(S3のステップ2)」をどれだけ加えたか。

AIに“作業”はさせても、“判断”まで丸投げしてはなりません。

私たち「司令塔」が介在するからこそ、AIワークフローは価値を生むのです。

私たちが手に入れた「新しい関係」

この記事で私たちがマスターした「ビジュアル司令塔」ワークフローは、単なるテクニックではありません。それは、「人間」と「AI」の新しい関係性そのものです。

S4で学んだMermaidを使い、その「思考の進化」を図解しましょう。

graph TD

A[Canva地獄 (作業者)] --> B(ビジュアル司令Top (戦略家));

B --> C{人間の判断 (コンセプト・リスク)};

C --> D[AI (デザイナー)];

D --> C;

AIに“使われる”のではなく、AIを“使いこなす”関係性

これが、AIに“使われる”のではなく、AIを“使いこなす”ということです。

あなたの「司令Top」としての、最初の小さな一歩

さて、学ぶべきことはすべて学びました。

あなたの「ビジュアル司令塔」としてのキャリアは、ここから始まります。

しかし、いきなりS3の全ワークフローを試す必要はありません。

あなたの「最初の小さな一歩」として、S3(ステップ0)で紹介した、あの魔法の質問から始めてみてください。

- あなたが過去に書いたブログ記事の「本文」をコピーします。

- GeminiやChatGPTを開き、S5で学んだ「ペルソナ」を任命します。

- そして、こう尋ねてみてください。

あなたはプロのアートディレクターです。

以下の記事本文を読み、この記事が読者に提供する「核心的な価値」を、一文で言語化してください。

【記事本文】

(ここにあなたの記事を貼り付け)

まずは、AIの「目」を通して、あなた自身の記事の「価値」を再発見することから始めるのです。

「Canva地獄」の時代は終わりました。

あなたは、AIという強力な「アートディレクター」を雇う「司令塔」です。

取り戻したその時間で、あなたにしか書けない、素晴らしい記事を書いてください。

おすすめ関連記事

この記事で学んだ「ビジュアル司令塔」術とあわせて、以下の記事も読むことで、あなたのAIブログ運営はさらに加速します。

- AIブログの成果は「プロンプト」が9割だった – なぜ本記事のような「指示の型」が重要なのかを解説しています。

- AIブログ“組立ライン構築術”: コピペ地獄から「AI工場長」へ変わる5段階ワークフロー – 本記事のワークフローをさらに自動化・大規模化するための上級テクニックです。

- 【失敗談あり】 AIプログ炎上回避術: 著作権とハルシネーション対策 – 本記事の結論(S6)で触れた「AIのリスク」について、より深く学べます。

この記事へのコメントはありません。